本文發表在《大眾科學》的前部落格網路上,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點。

人類喜歡給現象貼上標籤。對於科學來說,標籤或類別也非常有用。它們成為了物體或機制的詳細屬性的簡寫,或者是某種事物起源和歷史的標誌。

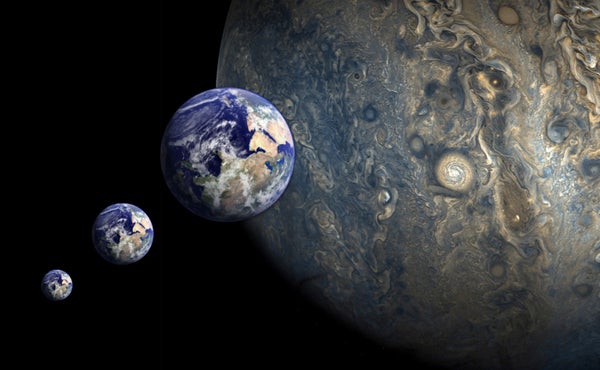

然而在天文學中,標籤似乎遇到了各種各樣的問題。在過去的幾十年裡,最受爭議(而且相當無謂地過度)的辯論之一就是關於冥王星是否是一顆行星的問題。我在這裡就不贅述細節了,但之前確實討論過一點。事實上,我提出了一個溫和的建議,或許我們應該將所有事物都稱為行星,並在後面加上一個字尾來表示這些物質凝結體的大小,從亞攸克託行星(星際塵埃顆粒)到百行星(如木星)。

這種方法的缺點是,標籤不會告訴我們更多關於物體的特定環境或起源的資訊。這才是我們真正希望科學名稱能夠幫助我們解決的問題。因此,透過“行星”指代某些物體,以及像矮行星或海王星外天體這樣的術語指代其他看似相似的物體,我們可以稍微瞭解這些物體在位置和可能的起源方面的差異。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您將有助於確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

最近,在我的同事 Alex Teachey 和 David Kipping 發表了他們關於系外行星周圍存在衛星的證據的最新研究(在開普勒-1625 系統中)之後,關於標籤的問題再次變得有些激烈。他們候選的行星-衛星系統對我們目前關於行星和天然衛星如何形成的理解提出了挑戰。這個系統可能包含一個質量約為木星三倍的世界,其軌道上有一個大小與海王星相似的物體。那麼,這是一個系外衛星嗎?海王衛星?還是雙行星系統?

對於雙(或雙重)行星,我們確實有一個物理動機的標準——兩個物體的質心必須位於任何一個物體的表面之外。當然,沒有人真正同意這一點,但我認為這是一個相當合理的標誌。例如,這將使冥王星和卡戎成為雙星系統,而地球和月球則不是雙星系統。問題是,最終月球的軌道演化將使其遠離地球足夠遠,以至於質心將最終位於這兩個物體之外。宇宙顯然不在乎我們對命名法的渴望。

在對假定的開普勒-1625b 系外衛星提出了一個有趣的問題之後,Juna Kollmeier 和 Sean Raymond 更進一步,撰寫了一篇關於允許衛星擁有自己天然衛星的屬性的簡短研究論文。不久之前,天體物理學家 Duncan Forgan 也進行了一項研究,探討開普勒-1625b 的假定衛星本身是否可能擁有類似地球的衛星物體。

為了評估衛星的衛星的可能性,您需要擴充套件允許我們找到圍繞月球或太陽系中任何天然衛星的航天器穩定軌道的計算。複雜性主要來自引力潮汐的性質,引力潮汐會隨著時間的推移破壞軌道的穩定性。最重要的是,是的,原則上,在某些情況下,行星的衛星本身可以有天然物體在其周圍進行長期穩定的軌道運動。Forgan 使用了“衛星的衛星”一詞,Kollmeier 和 Raymond 使用了“亞衛星”。

所有這一切都引起了媒體和社交媒體的關注,接下來我們看到興奮地談論“衛星的衛星”以及其他新的潛在標籤。這一切都很有趣。

但這確實提出了我們是否真的需要就這些事物達成一致的標籤的問題。而且這又一次變得棘手。正如我們在冥王星的例子中所看到的那樣,擁有一個通用的分類方案的純粹科學益處顯然是有限的。

一方面,我們現在知道,我們的太陽系並不是一個特別好的代表,它無法代表遍佈整個可觀測宇宙的數萬億個行星系統的龐大數量。另一方面,我們應該如何談論宇宙中的物體呢?至少在英語中,我們喜歡用相對直接、簡潔的名稱來指代事物。我們不太擅長巢狀的、分層的名稱。“系外行星系統中超木星巨行星的海王星質量衛星的亞衛星”這樣的寫法每次使用都會帶來很多煩人的負擔。

我認為問題的根源在於,我們真正需要的是兩個略有不同的東西。一方面,我們想要一個好的口語——一些方便日常使用的東西,一個至少可以讓我們在討論中進入正確大致位置的標籤。另一方面,我們也希望有一個系統化的命名系統,可以精確地識別宇宙中“類行星”物質的性質和情況。

我不知道後者的解決方案是什麼。所有這些行星、衛星、矮行星等等都是亞恆星體的型別(儘管亞恆星通常用於表示質量介於行星和恆星之間的物體,只是為了讓事情更混亂)。也許我們根本不應該談論行星。或者也許我們需要某種天體物理布林符號:非(行星或衛星)?

對於前者的命名問題,也許我們應該瘋狂一點?“衛星的衛星”確實能讓我們進入正確的範圍, “亞衛星”也是如此。至於不同大小的系外衛星,“地球衛星”或“海王衛星”也許可以奏效,儘管人們可能會想知道這些是否是我們太陽系中的衛星,以及這些衛星的衛星又是什麼?“地球海王衛星”會很繞口,但它確實表達了這樣一個物體所代表的非凡層次結構。

值得慶幸的是,到目前為止,關於亞亞衛星的討論(據我所知)很少……