本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

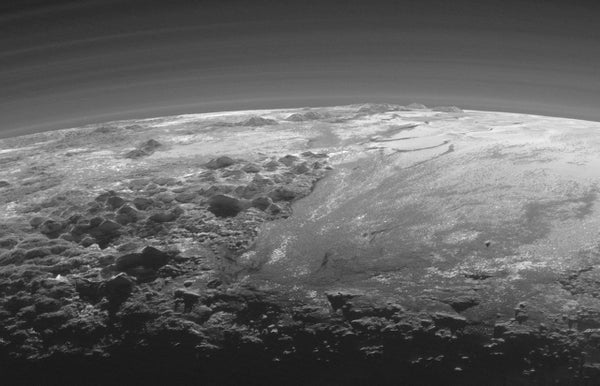

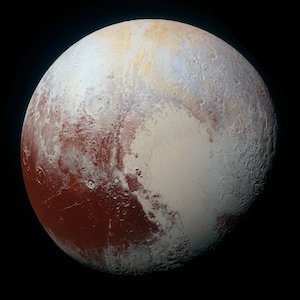

冥王星最引人注目的方面之一——首次在2015年新視野號飛掠期間看到——是被稱為斯普特尼克平原的大型“心形”特徵。

這片由冰凍物質組成的反光平原大約跨越1000公里乘以800公里,位於冥王星的北半球,從大約北緯45度延伸到赤道。它的成分包括大量的固態氮,以及一些固態一氧化碳和甲烷。它的紋理各異,但在一些區域,似乎有物質向上對流——湧入到引人注目的多邊形特徵中。

斯普特尼克平原 - 在這張色彩增強的新視野號影像中,心形的淺色區域。圖片來源:

美國國家航空航天局,約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室,西南研究院

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

關於斯普特尼克平原起源的一個工作假設是,過去另一個物體的撞擊形成了一個隕石坑,隨後隕石坑被新鮮物質填充(可能充當了蒸發氣體的冷阱)——這有助於解釋平原相對光滑且地質年齡較輕的表面。

Johnson 等人在《地球物理研究快報》上發表的一項新研究支援了這一假設,但也表明,觀測到的斯普特尼克平原的特性需要冥王星內部存在一個深層的液態水海洋——一個大約100公里厚的水層。

作者模擬了透過巨型撞擊形成斯普特尼克平原的過程。將一個巨大的物體撞擊冥王星,計算機模型首先產生一個250公里深的碗狀隕石坑,中心物質“隆起”,達到與地表上方相似的距離。

隨著這種極端劇烈的事件展開,研究人員尋找方法來匹配斯普特尼克平原區域提出的“正質量異常”(或重力異常)。換句話說,該區域的質量可能比冥王星外殼的平均等效區域的質量更大。這種質量異常將有助於解釋為什麼斯普特尼克平原與冥王星的潮汐軸對齊——這是由於與它的衛星卡戎的引力相互作用。

一個可能的答案是,撞擊後,高密度的液態水湧上來,取代了斯普特尼克平原隕石坑的質量,隨後隕石坑被固態氮填充,使其獲得重要的正質量異常。為了維持這種情況,液態水海洋必須仍然存在。

最好的推測是一個大約100公里厚的內部海洋層,鹽度約為30%——這大約是地球死海的鹽度。為了達到如此高的鹽度,內部的水必須與冥王星的岩石核心相互作用——類似於土衛二和木衛二內部鹹水的類似情景。

如果冥王星真的維持著一個黑暗的海洋,那麼這又為重新思考我們所認為的太陽系潛在宜居帶增加了一個佐證。