本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

我們生活在一個時代,我們擁有的其他世界的地圖幾乎可以與你用來從咖啡店導航到沙發的方式相媲美。對於像火星這樣的行星,我們有機器人探測器每天發回資料(當沒有被全球沙塵暴中斷時)。我們很容易忘記,半個世紀前我們沒有這些。

在1965年7月美國宇航局的“水手4號”宇宙飛船首次成功飛越火星之前,我們對這個世界的瞭解非常有限。

例如,看看卡爾·薩根和保羅·斯旺的經典論文,發表於1965年初(在水手4號飛越之前)。這項研究的標題是:“旅行者任務的火星著陸點”(請注意,這與後來巡視太陽系的旅行者號不是同一個旅行者號)。在這裡,薩根和斯旺討論了一個已經開發的任務策略,該策略可能使用了土星五號火箭進行發射,以及軌道器和著陸器的組合,預示了後來在維京任務中完成的任務。

關於支援科學新聞

如果你喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,你正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

但這份檔案中也許最能揭示問題的是第一頁的這句話

“目前的科學證據表明,但沒有明確證明火星上存在生命。特別是,從蒸發的極地冰蓋透過火星表面的黑暗區域進行的透過光度觀測到的變暗波,已經從季節性生物活動的角度進行了解釋。”

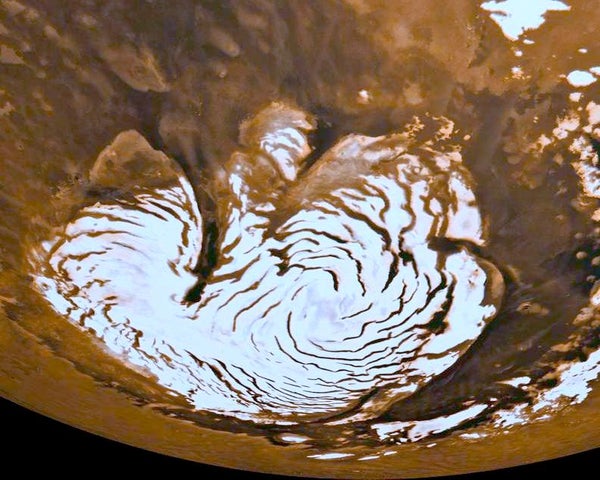

“變暗波”是自19世紀以來在紅色星球上觀察到的一種現象。

在一個火星年的過程中,天文學家會看到,在火星特定半球極地附近的黑暗區域似乎在當地的春季和夏季變得更暗。當然,以現代標準來看,影像的解析度非常粗糙,因此變暗更像是一種統計觀察,而不是一種精確繪製的現象。

波拉克、格林伯格和薩根的一項研究,發表於1967年(在1965年水手4號飛越之後,但在1971年決定性的水手9號軌道器之前)提出了兩種合理的解釋:沙塵季節性地被輸送到這些區域或從這些區域移走,或者植被對大氣水蒸氣變化(由於冰蓋融化或蒸發)的反應。

我們現在知道,“變暗波”實際上是由於非生物表面變化造成的。沙塵在火星上移動,並且隨著二氧化碳冰蓋昇華和凍結,大氣壓力會發生強烈的季節性變化。但就在 20 世紀 60 年代末,我們仍然對火星上大片地表植被生長的可能性持開放態度。

這是一個發人深省的教訓。在天體生物學和系外行星科學中,我們的主要目標之一(如果不是聖盃)是確定生命是否在宇宙中的其他地方發生。目前,我們認為成功的一個選擇是檢測遙遠世界上的生命大氣化學標記。我們也知道這將是複雜的——即使是像氧氣這樣的經典“生物標誌物”也不一定表明存在生命。

另一個可能性,也許更進一步,是感知由於光合色素和細胞結構而從行星反射的光的光譜變化。另一個標記可能是透過改變大氣成分(如地球上的二氧化碳)、雲層和其他現象來跟蹤行星環境如何響應季節性變化。

我們對火星的遠端研究歷史應該為正確理解這門科學的挑戰提供一些見解。行星是動態的地方,無論有無生命。由於生命本身會依附於行星環境——從氣候到化學——因此有理由認為行星的許多外部特徵都會散發出模糊性。

這就是為什麼太陽系探索對於我們關於宇宙生命和我們自身重要性的重大問題至關重要的原因之一。這是我們唯一可以獲得地面真實資料以幫助糾正我們想象偏見的地方。