本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

1976 年 7 月 20 日,火星上的活動開始變得繁忙起來。首先,美國宇航局的維京 1 號著陸器成功著陸火星表面,幾周後,維京 2 號於 8 月 7 日也成功著陸。與此同時,維京 1 號和 2 號軌道飛行器在高空環繞火星。

兩個著陸器都配備了當時非常特殊的攝像機。這些攝像機使用一面鏡子來“掃描”地形的垂直切片,並使用光電探測器將光數字化。透過稍微旋轉鏡子並進行另一次垂直掃描,影像被緩慢地構建並傳輸回地球。這與當今高度靈敏、高畫質的數字感測器相去甚遠。

但它成功了。而且它執行良好——儘管在確定影像的真實顏色方面存在挑戰。考慮到洞察號任務最近在火星的另一部分成功著陸,我認為再次回顧一下那些開創性的維京號照片會很有趣。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

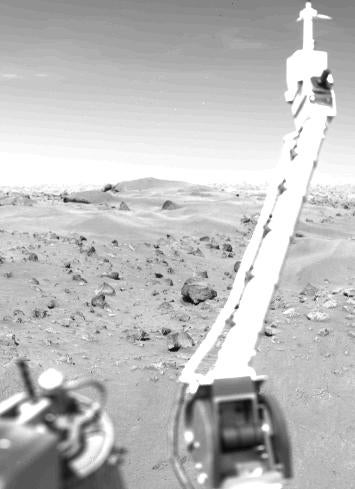

這是一張有趣的圖片。影像中的吊杆或手臂支撐著維京 1 號的氣象感測器——它們在地面上方四英尺處捕獲了壓力、溫度以及風速和風向。

這是另一張讓人想起洞察號第一批照片的圖片。這是看向左側的維京 1 號放射性同位素熱電發電機(RTG),而中間的扁平頂部盒狀裝置是地震儀(是的,維京號也攜帶了一個地震儀)。

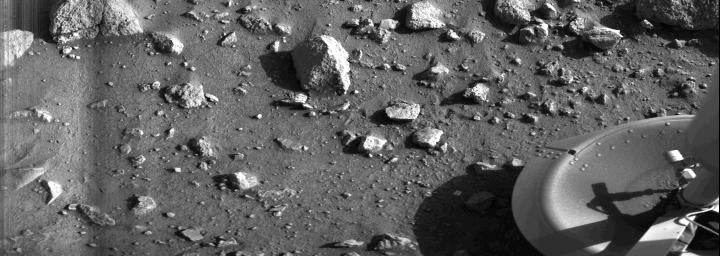

接下來是維京 1 號著陸後幾分鐘從火星表面發回的第一張影像。左側較暗的條紋被認為可能是由於光的暫時變暗造成的——也許是雲或塵埃——揭示了影像掃描相機工作方式的垂直條紋——因為它緩慢地繞行。

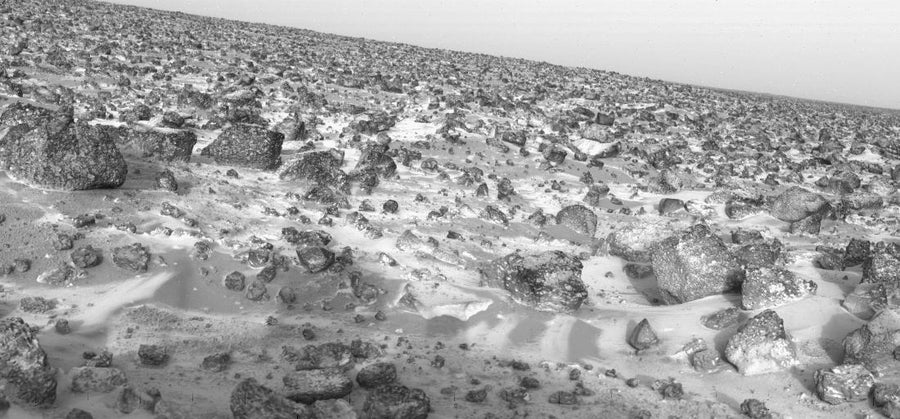

維京 2 號拍攝了以下週圍環境的影像,顯示了一層薄薄的被認為是水冰的東西——一層只有千分之一英寸厚的霜狀覆蓋物。它持續了大約 100 天。

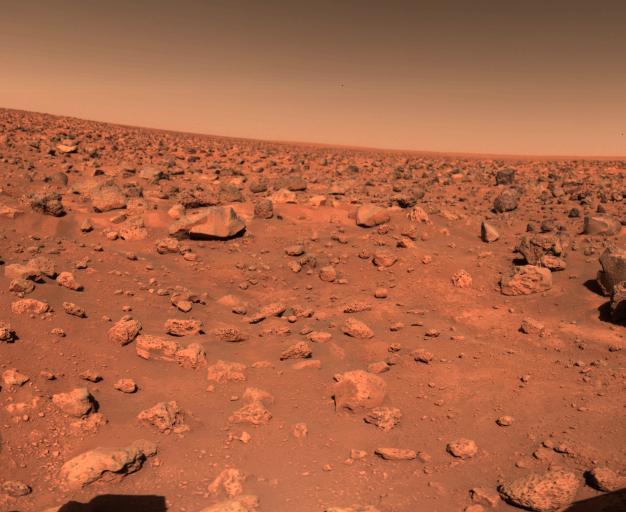

彩色影像也是可能的——透過對 3 個濾色片進行一些調整。這是維京 2 號的第一張彩色影像——請注意,著陸器本身從水平方向傾斜了大約 8 度,使得地平線看起來有點歪斜。

最後,這是維京 1 號在火星表面 8 天后挖掘的第一個溝槽。它大約 6 英寸長,2 英寸深。現在,到了 2018 年,它幾乎肯定已經消失了,被遷移的塵埃填滿了。