本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

美國宇航局的開普勒任務提供了恆星“大資料”的寶庫,這些資料不斷產生奇妙的結果。現在,由 Esteves 等人撰寫並即將發表在TheAstrophysical Journal上的一項新研究,為圍繞恆星進行極短軌道執行的行星的特徵提供了一些引人注目的線索。

開普勒的主要任務是積累恆星光變曲線——極其精確地測量來自恆星的光隨時間的變化。這些光變曲線的主要目標是探測行星凌星——當行星在我們和其恆星母星之間穿過時,光線產生的微小下降。凌星現象已經帶來了驚人的新世界——超過 1,000 個物體得到確認,超過 4,000 個有希望的候選者潛伏在檔案中。

但是,雖然凌星現象是相對短暫、劇烈的通量偏差,但開普勒的靈敏度也使研究人員能夠研究較慢的相位變化,這種變化可能來自圍繞恆星執行的發光或反射行星(或者來自恆星本身上的旋轉特徵)。系統中總亮度的這些細微變化通常表現為與行星軌道運動密切相關的正弦變化。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

透過篩選大約四年半的開普勒資料,Esteves 等人已經確定了 14 個行星系統,這些系統中存在這些相位變化的明顯跡象。有趣的是,在其中六種情況(其中一些是之前已知的)中,變化的光與您期望的從直接反射行星在次食中在其恆星後面掠過時的情況並非完全同相。

這是一個可愛的小卡通,用來說明簡單同相系統中的相位變化

凌星行星系統的相位和通量(來源:Josh Winn,麻省理工學院)。

系統總通量的平緩下降和上升在其最小值和峰值處達到頂峰,正好在行星凌星或被恆星遮擋時——完全同相。

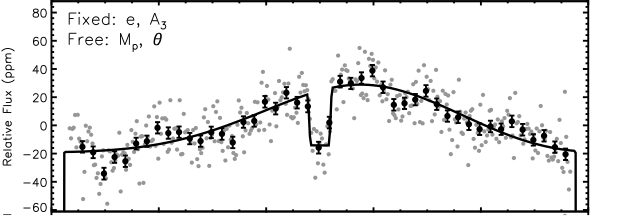

相比之下,這是一個六個具有相位偏移或偏移的系統之一的示例,以次食為中心——當行星移動到恆星後面時。曲線是不對稱的。

開普勒-7b 的光變曲線。(來源:Esteves 等人,2015 年,《天體物理學雜誌》)

那麼,是什麼原因導致所有這些系統中的相位偏移呢?

Esteves 等人討論的觀點表明,我們所看到的是這些行星大氣狀況的直接結果,這些新的分析支援了其他小組的早期結果。

所有這些世界都是巨大的氣體巨星,大小與木星相當或稍大。它們都非常靠近恆星執行——最多隻需幾天即可繞行一週——這使得它們很可能處於潮汐鎖定或自旋-軌道同步狀態,即它們的日長等於它們的年長。

對類似條件下行星的現有觀測,結合大氣特性的模型表明,高層大氣在白晝側(在所謂的亞恆星點)被加熱,但隨著行星的自轉方向強烈流動,朝向“傍晚”和夜晚側。這可以偏移行星大氣中最熱的點,使其向傍晚的晨昏線移動。

但是開普勒主要探測的是反射光,而不是熱行星發出的光芒——除非它真的非常熱(超過 2,300 開爾文)。而這個新樣本中較冷的四顆行星顯示出從其“早晨”晨昏線側反射光增加的跡象,即當行星從其恆星後面出現時面向我們的一側。

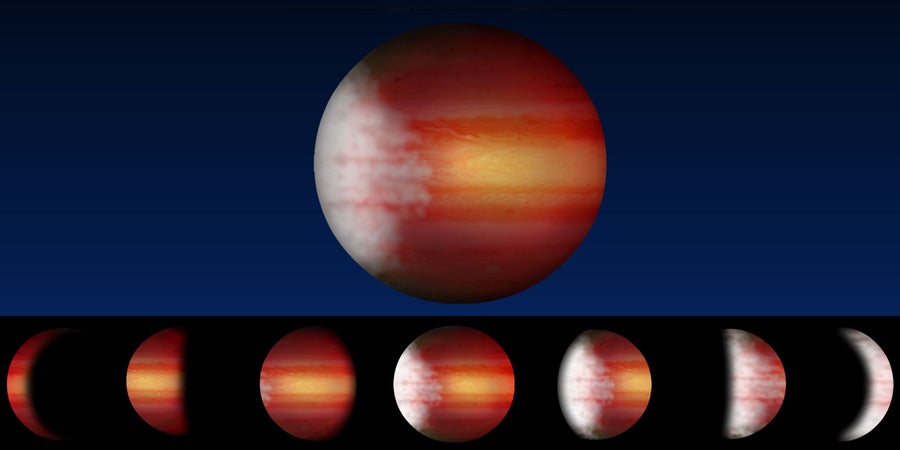

可能正在發生的事情是,從白天到夜晚,再到白天的大氣流動,正在將夜間寒冷側形成的粒子云帶到“早晨”。這些凝結物有助於反射更多來自行星的光,然後在穿過整個白天側時被加熱和消散。

從我們的角度在行星軌道不同點看到的“早晨”雲的圖示(來源:Lisa Esteves/多倫多大學)。

對於我們以地球為中心的大腦來說,這是一個複雜的情況。另一種思考方式是從探索這些行星之一的人的角度來看。

想象一下,他們在一艘宇宙飛船中,他們決定繞這個世界飛行。他們從寒冷的夜晚側開始。在他們下方,隨著氣體在黑暗中冷卻,形成了巨大的雲層。接下來,他們沿著行星自轉的方向飛行,來到早晨的晨昏線——他們目睹了灼熱的恆星從地平線上升起。

向下看,探險家們看到行星的夜間雲層也在流入這個早晨,併發出耀眼的光芒。但是,隨著宇宙飛船進一步移動到白天側,溫度升高,雲層開始蒸發回氣體。換句話說,陰沉的早晨讓位於晴朗的午後和下午。

雲是由什麼構成的?我們不知道。但這些熱木星世界的可能成分是鈣鈦礦 (CaTiO3) 和鎂橄欖石 (Mg2SiO4)。

儘管與我們的舒適區相比,這些行星環境是如此殘酷,但瞭解這些細節仍然令人著迷。系外行星科學正真正進入一個時代,在這個時代,個別的世界開始為我們書寫它們的歷史。