本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

隨著2018年5月發射視窗的開啟,機器人洞察號探測器即將前往火星。如果一切順利,著陸器將於2018年11月下旬在埃律西姆平原的西側著陸,這是一片橫跨火星赤道的廣闊平原。這個地點位於好奇號探測器漫遊地點以北約600公里處,幾乎正南是擁有42年曆史的海盜2號著陸器更靠北的位置。

洞察號的主要科學重點是火星內部。它的靈敏地震儀得到了包括熱探針在內的其他儀器的支援,熱探針應該可以鑽入地下5米深的鬆散岩石層,還有一個X波段發射器,可以精確跟蹤行星自轉和方向的變化。

這是一個非常棒的科學任務,但它也是一個非常酷的試驗平臺,用於測試一些受關注較少的東西。當洞察號發射時,它的阿特拉斯-V 上級火箭將搭載“搭便車者”——一對公文包大小的立方體衛星。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

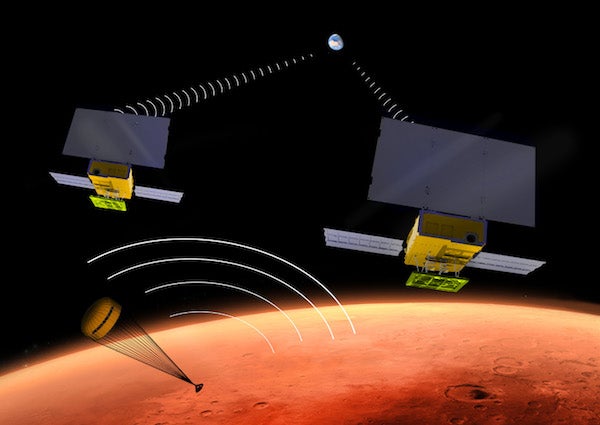

與洞察號一樣,這兩艘小型航天器,合稱為火星立方體一號(或 MarCO),將被助推到前往火星的行星際軌道。在追蹤洞察號穿越太陽系的過程中,太陽能立方體衛星將在洞察號衝入火星大氣層時充當關鍵的資料中繼——洞察號將在高速下展開降落傘以減速,並最終使用 12 個小型下降發動機將自己降落到地表。

如果沒有這兩顆孿生立方體衛星,透過火星勘測軌道飛行器中繼的洞察號探測器的資料可能會延遲長達一個小時,因為勘測軌道飛行器在同時接收和傳輸能力方面存在限制。MarCO 將像“自帶”資料中繼一樣發揮作用,為 NASA 提供關於洞察號著陸的及時資訊(當然,在訊號穿越從火星到地球的距離之後)。

MarCO 雙星的緊湊尺寸也意味著它們的無線電天線必須有所不同。兩者都使用所謂的“反射陣列”——一種扁平天線,其圖案模仿拋物面天線,以幫助將傳輸聚焦到地球。

圖片來源:NASA 和 JPL-Caltech

雖然 MarCO 對於洞察號的成功並非必不可少,但它是新型行星和行星際支援系統的關鍵演示。未來,這些小型飛行器也可以幫助人類探索。

然而,這項測試存在很多風險。這兩個裝置必須在正確的時刻飛掠火星——在洞察號衝向地表時,以約 3,500 公里的距離掠過——並且它們必須調整方向,以便將資料中繼回地球上的深空網路。

今年 11 月,在火星上空將上演一場有趣的芭蕾舞。