本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

自轉速率是理解行星時一項非常重要的資訊。在我們自己的太陽系中,行星自轉差異很大,從緩慢(甚至逆行)自轉的行星,如金星,其自轉週期為悠閒的 243 個地球日,到木星,其平均自轉速率為每 9.5 小時一次。

行星自轉可以幫助我們瞭解一個世界的歷史。例如,它是否被引力潮汐減慢,或者是否被碰撞或軌道共振和扭矩誘導的擾動強迫進入意外的傾斜和自轉。自轉也是理解行星大氣動力學的關鍵組成部分,因為它影響著不同緯度之間熱能的轉移等因素。如果你真的想弄清楚類地行星可能的氣候狀態,瞭解行星的自轉非常有幫助。

但是,測量系外行星的自轉是一個巨大的挑戰。在某些情況下,如果一顆系外行星非常靠近其母恆星執行,我們可能會預期該行星已經成為潮汐鎖定,或者至少透過引力潮汐演變成偽同步狀態(很像月球相對於地球是潮汐鎖定的,始終以同一面朝向我們)。但如果距離恆星更遠,那就一切都說不準了。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

現在,周和同事使用哈勃太空望遠鏡進行的一組極其精確的成像測量揭示了一顆氣態巨行星的自轉速率,該行星繞一顆距離約 50 億英里的棕矮星(亞恆星)伴星執行。

這個世界在過去十年中已為人所知。它真的是該物種中的巨星,質量約為木星的 4 倍。考慮到它的大小,以及它的伴星相對矮小和涼爽的狀態,人們懷疑這個系統的形成方式與我們自己的太陽系非常不同——事實上,它可能更像一個非常低質量的雙星系統,而不是類似於我們太陽系的行星系統。

儘管如此,它距離我們僅 170 光年,是直接成像的絕佳目標——字面意思是捕捉來自兩個物體的光。在這種情況下,由於該系統只有大約 1000 萬年的歷史,這顆氣態巨行星仍然因其形成而熾熱——其上層大氣溫度高達 2,200 華氏度(1,200 攝氏度)。從這個意義上說,它與今天的木星非常不同,並且可能擁有鐵和矽酸鹽雲,金屬以液滴的形式更深地降雨。

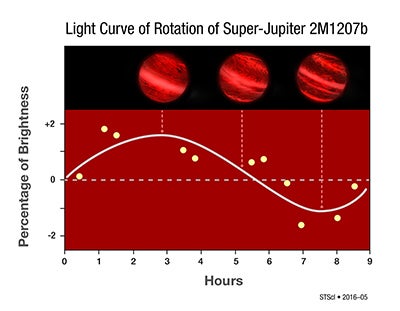

幸運的是,這種熾熱的青年期使得這個世界在冷卻時在紅外線下發光。透過監測這種光,研究人員測量到亮度大約百分之一的規則變化。這種調製最好被建模為正弦變化,最容易解釋為行星大氣中斑駁且無色的雲層,以 10.7 小時的自轉週期快速移動。

這是一個可愛的觀測,它為氣態巨行星世界及其同類物種的氣候狀態提供了新的見解。該技術也為未來的天文臺(如詹姆斯·韋伯太空望遠鏡)充當了探路者,併為我們將如何繼續擴充套件我們對其他世界(氣態巨行星,或許還有更小的行星)的理解提供了線索。

哈勃太空望遠鏡測量的超木星紅外亮度變化。類正弦曲線是從資料點外推出來的,表明自轉週期為 10 小時。版權:NASA、ESA、Y. Zhou(亞利桑那大學)和 P. Jeffries (STScI)