本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,僅反映作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

我們現在稱之為天體生物學的科學領域(在一些早期標籤被棄用之後)很難定義其特徵。它本質上肯定是跨學科的,但你也可以稱之為多學科或交叉學科——所有這些術語都有區別,對我們大多數人來說可能意義不大,但對我們中的一些人來說意義重大。

天體生物學也很難解釋,因為它 同時代表了一系列關於生命和生命環境基本性質的古老問題和非常前瞻性的問題。

這種性質也帶來了一些挑戰,即如何找到最佳方法來鼓勵科學家們相互交流,向其他領域學習,並在尋求新方法來解決他們最大的問題時保持大膽。今年早些時候,我和幾位同事在《自然》雜誌上發表了一篇評論 ('系外行星科學 2.0'),以幫助闡明我們認為目前的情況以及這項科學事業的未來走向。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

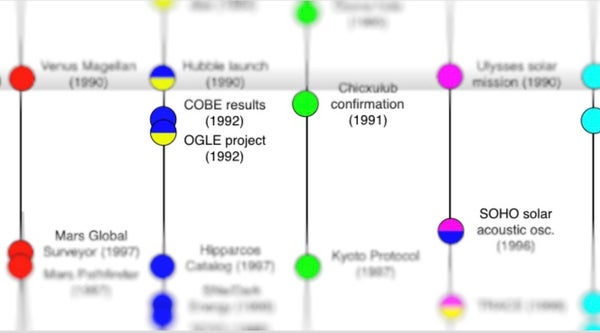

但在那之前,我在 2017 年夏天潛心研究,以梳理出 一幅更詳細的概況。為了理清思路,我製作了一張資訊圖(如下),標示出一些與天體生物學宏偉目標有重疊或協同作用的科學領域中最相關和最重要的里程碑。

我想我現在應該分享它。這絕不是要做到詳盡無遺。實際上,這個合集可能非常具有個人特色。 垂直時間線從 1976 年的海盜號火星任務開始,並標記出行星科學、天體物理學、地球和地球科學、太陽物理學、生物科學和系外行星科學(一個大約在 1992 年開始興起的領域)等領域的各個要點。我認為所有這些領域都支援天體生物學,反過來也可以從探索宇宙中生命本質的 quest 中找到研究問題和方向。

在這些線條上展開的是一條曲線,它近似地表示每年發現的系外行星的累積數量。

我們從中能學到什麼?嗯,可能各種各樣的東西。1990 年代初是一個有趣的時期。我們正忙於雷達mapping 金星表面,哈勃望遠鏡發射升空,人類基因組計劃正在進行中,我們正在確認 6500 萬年前在非鳥類恐龍滅絕中發揮作用的小行星撞擊的位置和性質。僅僅 10 年後,我們就獲得首批系外行星,並在火星上用探測車邁出了初步步伐。

現在,在 2010 年代,我們看到了太陽系探索的復興,從柯伊伯帶到小行星和彗星(圖表中甚至沒有包括 羅塞塔 或正在進行的任務,如 隼鳥2號 或 奧西里斯-REx),與此同時,我們圍繞其他恆星的其他世界的目錄正在迅速擴大——並且由於 TESS 任務,即將進一步擴大。

我留給讀者去仔細閱讀 更多內容,但底線是,如果天體生物學真的代表著這些領域的彙集——對其各自目標的綜合和擴充套件——那麼它就做得非常出色。

.jpeg?w=900)

不同領域裡程碑的時間線,這些里程碑仍然為天體生物學提供資訊並與之相關。顏色代表領域 - 雙色符號表示與其他領域存在直接或可能關係的里程碑。致謝:C. Scharf 2017