本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

當我們考慮在宇宙中尋找生命時,我們常常會談到“宜居帶”的概念。它通常定義為系外行星環境(或者就此而言,系外衛星環境)可能維持溫和氣候的條件範圍。換句話說;液態水可能存在的地方。

當然,這在很大程度上受到現代地球模板的影響。但是,儘管研究人員已經考慮了更多變化的可能性——例如,在像寒冷的泰坦星這樣的地方可能發生的替代生物化學——毫無疑問,告訴我們宇宙中哪裡可能出現液態水的金髮姑娘帶是一個相當不錯的起點。

只是存在直接的複雜情況。我最近研究了其中一個複雜情況,即我們到現在為止基本上忽略的基本熱力學約束。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來出現有關當今世界發現和塑造我們世界的有影響力的故事。

您可以在我的新論文《系外行星可用能:為什麼有用功對行星宜居性很重要》中閱讀相關內容——該論文即將發表在《天體物理學雜誌》上。

這篇研究論文的想法來自一個意想不到的方向。我一直在思考一個經常被引用的事實,即生命系統是熵區域性降低的地方。換句話說,生命似乎在與熱力學第二定律作鬥爭,該定律本質上指出你永遠不會佔上風。散發或利用能量,你最終總是會增加系統的總熵(如果它是真正隔離的)。事實上,整個宇宙似乎都在不斷增加其熵——總體上變得更加無序。生命系統並沒有真正違反這條規則,但它們確實以向宇宙增加熵為代價,降低了自身的熵。

我的問題是,這個事實是否應該被納入我們評估宜居性屬性的工具中?熵是從哪裡進入方程的?

好吧,事實證明,在生態學甚至經濟學等領域工作的人們有時會提到一個有趣的量,稱為“可用能”。雖然經典熵可以被認為是一個系統中無法用於做有用功(如驅動機器或生物化學)的能量的度量,但可用能是一個系統中可用於做有用功的能量的量。關鍵的是——可用能考慮了系統和包含它的環境的屬性,這就是為什麼它對生態學很方便,您可能想知道人類能源使用的真正成本。

真正巧妙的是,對於沐浴在恆星電磁輻射下的行星,您可以以非常簡單的方式計算出可用能(在一些適度假設下)。換句話說,對於任何型別的光子利用生命,您可以詢問當環境處於特定溫度並且恆星具有特定溫度和光譜時,有多少可用能可用。您還可以計算生命可以利用這些恆星光子能量的最大效率,無論生命如何運作。

我發現的是,如果您想最大化光合自養(例如,光合作用)生命的可用能量和效率,您真的希望行星環境儘可能冷,而恆星儘可能熱。這就是熱力學告訴我們的,而熱力學幾乎就是最終結論。

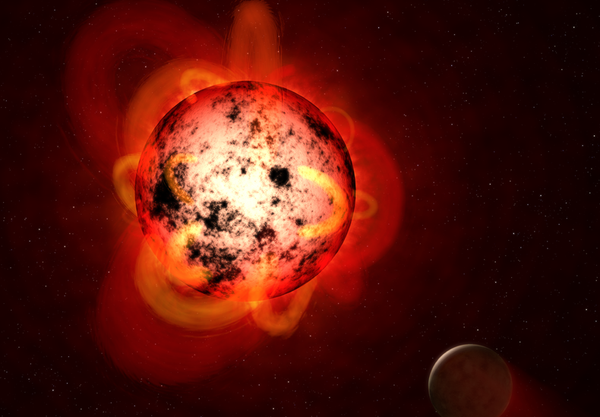

將其轉化為實際的恆星和行星,這意味著如果您是熱愛光子的生命,那麼最小、最冷的氫聚變恆星,即 M 型矮星,就不是明顯的贏家。不僅如此,我們已經知道 M 型矮星在類地光合作用發揮最佳作用的波長上提供的光子要少得多。

在我的初步研究之後,還有很多工作要做,但看起來我們需要修改我們最簡單的系外行星宜居性模型,以考慮可用能的行為方式。當然,並非所有生命都必須是光合自養的,但在地球上,這種生命不僅是最大的能量使用者,而且似乎與生命存在的時間一樣長。

再加上我們懷疑低質量 M 型矮星也容易成為令人討厭的耀斑頻繁的野獸——可能剝奪行星大氣層——對外星生命的搜尋可能剛剛縮小了其狩獵範圍。