本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

白堊紀的最後幾天似乎是恐龍暴政的頂峰。畢竟,中生代的最後兩百萬年孕育了我們最喜歡的、任何時代都能擊碎骨頭的食肉動物——“霸王龍”。但是,一個貪婪家族中最大或最廣泛的成員並不一定代表進化效能的頂峰。在“霸王龍”出現的一千萬年前,在古代北美次大陸拉臘米迪亞的上下游,潛伏著各種不同的暴龍物種。古生物學家一直在發現更多。問題是如何確定我們正在看的暴龍是哪一種。

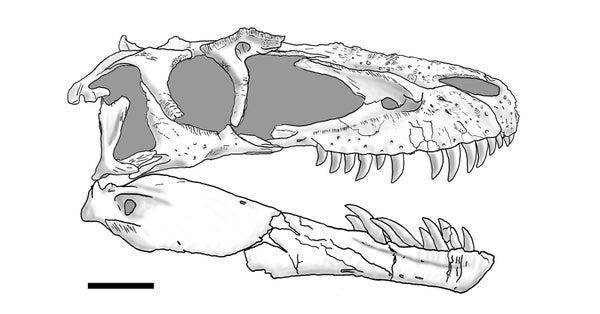

考慮一下名為 TMP 1994.143.1 的化石。這塊可愛的頭骨,由古生物學家賈裡德·沃里斯及其同事重新描述,最初被鑑定為幼年“達斯佈雷龍”。與“蛇發女怪龍”一起,這是大約 7600 萬年前在白堊紀艾伯塔省四處遊蕩的兩種暴龍之一。更重要的是,TMP 1994.143.1 是已知的唯一幼年“達斯佈雷龍”。所有其他標本——任何“達斯佈雷龍”物種的——都是亞成年或更老的。但是,一個新的暴龍頭骨化石的發現促使沃里斯和合著者重新審視 TMP 1994.143.1。它不是古生物學家最初認為的恐龍。

關鍵標本稱為 TMP 2013.18.11。這個化石不如幼年頭骨漂亮。事實上,它只是一塊骨頭——一個眶後骨,或構成眼睛後緣並具有一些使暴龍如此引人注目的凹凸裝飾的骨頭。但是,當沃里斯和同事檢視這塊骨頭時,它與成年“達斯佈雷龍”的同等骨頭具有更多的共同點,而不是著名的幼年頭骨。如果這塊單一骨頭屬於幼年“達斯佈雷龍”,但與 TMP 1994.143.1 不匹配,那麼顯然,更完整的幼年頭骨代表了一種不同的恐龍。沃里斯及其同事認為,這種恐龍是纖細的暴君“纖細蛇發女怪龍”。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這對古生物學意味著什麼?研究人員指出,一段時間以來,一些專家認為幼年暴龍的化石相對來說是概括性的,或者說它們沒有提供很多關於它們屬於哪個物種的明確線索。但是,對這兩個艾伯塔省化石的重新洗牌表明,幼年暴龍確實具有難以察覺的特徵,將它們與特定的物種聯絡起來。換句話說,沃里斯及其同事寫道,他們的結果“表明,與之前認為的相比,幼年艾伯塔龍科和暴龍科,以及可能一般的幼年暴龍科,可以更容易區分。”

鑑於暴龍的名氣,尤其是它們中的最後一種,這些新發現提出了關於其他幼年暴龍骨骼身份的問題。關於“矮暴龍”是否存在,或者分配給該恐龍的所有化石是否只是幼年“霸王龍”的問題,已經有相當多的墨水被潑灑了。(關於這一點,值得指出的是,沃里斯和合著者認為之前分配給“矮暴龍”的著名“克利夫蘭頭骨”是一隻幼年“霸王龍”。)僅僅因為一個化石改變了身份,並不意味著過去十年對幼年暴龍的專注研究被推翻。相反,這些發現意味著——儘管它們可能難以識別——幼年暴龍確實保留了有用的特徵,可以幫助古生物學家梳理它們的家族,而且我們發現的越多,我們就可以越多地檢驗我們之前假設的內容。隨著 21 世紀初暴龍熱潮的持續,這一點值得記住。