本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

翼龍常常被視為中生代的點綴。它們與我們最喜歡的恐龍一起繁榮發展,擁有第一批實現動力飛行的脊椎動物的頭銜,但經常被認為是“非恐龍”的例子——它們的身份仍然由其進化上的近親所定義。但是,正如古生物學家馬克·威頓等翼龍的普及者所展示的那樣,以翼龍的視角觀察古代世界,可以更深入地瞭解三疊紀、侏羅紀和白堊紀的生命。例如,一種新命名的來自西班牙的翼龍,有助於連線北半球各地翼龍之間的地理點。

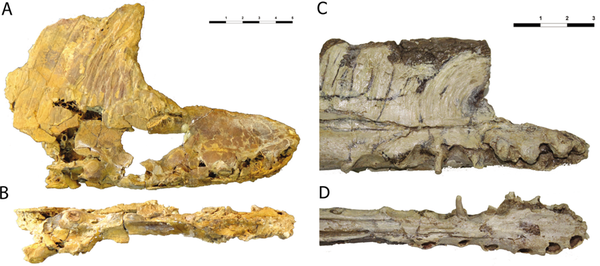

古生物學家博爾哈·霍爾加多及其同事命名了早白堊世的飛行者伊比利亞翼龍(Iberodactylus andreui)。到目前為止,對這種翼龍的瞭解還不多,但迄今收集到的吻部和冠表明,這種飛行爬行動物是科學界的新發現。更重要的是,這個大約1.25億年前的吻部的解剖結構與數千英里之外發現的另一種翼龍的解剖結構驚人地相似。

霍爾加多及其合作者指出,伊比利亞翼龍帶冠的、多牙的顎與1.2億年前的天山哈密翼龍(Hamipterus tianshanensis)非常相似。事實上,就目前而言,這兩種翼龍似乎是彼此最親近的親屬。這有點奇怪。伊比利亞翼龍屬於一個叫做準噶爾翼龍的翼龍群。以前在伊比利亞半島也發現過來自該群的其他翼龍,但伊比利亞翼龍與來自中國的哈密翼龍的關係比與任何當地物種都更密切。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於發現和塑造當今世界思想的具有影響力的故事的未來。

古生物學家以前就見過這種模式。霍爾加多及其同事指出,在伊比利亞半島發現的各種其他早白堊世動物,包括蜥腳類恐龍、哺乳動物和鱷魚,似乎與來自東亞的物種比歐洲的物種更密切相關。進化輪廓的當前形式表明,東勞亞大陸是各種早白堊世動物的起源中心,然後這些動物透過該大陸向外擴散。作為一個家族,這些帶冠的、多齒的準噶爾翼龍在全球舞臺上出現後,受到了衝擊,並傳播到世界各地。

弄清楚誰起源於哪裡以及何時,不僅僅是為了讓我們的失落世界的藝術描繪準確無誤。這些聯絡也為古生物學家提供了關於未來在哪裡尋找發現,或者對哪些標本進行重新審視的線索。每一個聯絡都有助於編織更廣泛的進化網路,每一個化石發現最終都是其中的一部分。發現另一種翼龍不僅僅是在名單上增加一個名字。它是拼湊出我們的世界在漫長而令人難以理解的時間裡如何變化的一部分。