本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於發現和塑造我們當今世界的想法的具有影響力的故事。

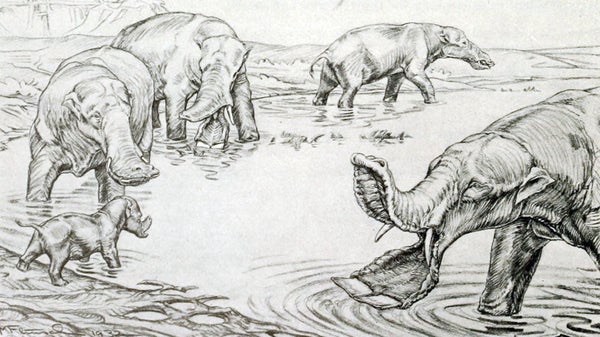

看一眼板齒象,您就會明白為什麼這種野獸被稱為鏟齒象。 描述最豐富的物種之一格氏板齒象的出版物甚至進一步圖示了其中一種化石象的下頜骨,旁邊放了一把鏟子,以防這種相似之處不夠明顯。 但外表可能會欺騙人。 事實證明,板齒象不是鏟齒象。 它可能更像是鋸齒象。

您很難責怪 20 世紀的古生物學家將板齒象安置在沼澤中,在那裡這種龐然大物可以舀起大口柔軟的植物和藻類。 這僅僅是它看起來應該做的事情。 但是在 1992 年,古生物學家大衛·蘭伯特提出了一些與傳統觀念相悖的觀點。 在研究了板齒象和阿米貝洛象等勺狀口大象的牙齒後,蘭伯特得出結論,它們牙齒上的微觀損傷表明這些野獸正在刮樹皮,甚至將植物摩擦其扁平的門牙以切割它們。

現在,古生物學家吉娜·森普雷本和她的同事們證實了蘭伯特在二十多年前提出的觀點。 研究人員從中國臨夏盆地 1500 萬至 1100 萬年前沉積層中提取了格氏板齒象的整個生長系列,尋找與不同飲食相關的劃痕、凹坑、疤痕和其他損傷。 例如,以堅韌的草為食的動物的損傷模式與以柔軟的葉子為食的動物的損傷模式不同。 對於這種已滅絕的大象,古生物學家發現的情況與板齒象在泥濘中犁動其方形獠牙的經典形象不符。

森普雷本和合著者發現,板齒象臼齒上的劃痕和凹坑組合類似於今天非洲森林象身上看到的模式。 板齒象可能以樹葉為食,儘管幼年象和成年象之間的差異暗示,年長的象更常吃粗糙的植被和樹枝。

至於那些奇特的下獠牙,沒有像哺乳動物用嘴當鏟子時所期望的那樣出現巨大的鑿痕或疤痕。 相反,板齒象獠牙上的磨損似乎符合蘭伯特的想法,即這些大象正在剝樹皮,甚至用它們的象鼻將植被摩擦它們的下獠牙,將其撕碎成更小的碎塊。

想象一下——一頭巨大的大象用其鏟狀嘴巴刮擦倒下的樹幹,吞下一口樹枝和樹葉。 如果板齒象比我們預期的還要奇怪,那麼以前被認為是“鏟齒象”的其他大象也可能如此。 例如,來自北美的阿米貝洛象具有更長、更窄的下獠牙,就在今年,蘭伯特命名了來自俄勒岡州的一種新的且鮮為人知的物種,與所有其他物種相比,這種物種“不尋常”。 這些大象在做什麼? 它們是如何生存的? 為了找出答案,古生物學家將不得不檢視它們的嘴巴。

參考文獻

森普雷本,G.,陶,D.,哈斯加諾瓦,J.,索洛尼亞斯,N. 2016。 對中國臨夏盆地格氏板齒象飲食習慣的考察:來自臼齒和獠牙牙齒微磨損的證據。古地理學、古氣候學、古生態學。doi:10.1016.j.palaeo.2016.06.012