本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映的是作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

找到一塊好的恐龍化石很難。

我之前曾將責任歸咎於《侏羅紀公園》,因為它普及了一種觀點,即古生物學家經常發現令人驚歎的、完整的、有關節的恐龍骨骼。事實 需要更多固化劑,以及諸如“其餘部分在哪裡?”之類的令人沮喪的疑問。但博物館也有自己的作用。我們希望看到恐龍被完全復原——不僅僅是骨骼的後半部分——這會讓我們產生一種印象,即找到一塊完整、清晰且未變形的恐龍化石是經常發生的事情。

也許“完整”這個詞甚至不應該用來指代恐龍化石。在成岩作用造成損失之後,丟棄了一些硬組織以及我們都希望看到的額外軟組織殘餘,通常很難確切地說什麼是完整。這就是為什麼古生物學的解剖學方面始終是一門比較科學,新的發現會與之前看到的內容進行比較。一個骨骼中缺失的部分可以用親緣物種的骨頭來代替,作為工作假設和佔位符。而且,時不時地,幸運的發現有助於為骨骼學研究提供更多的素材。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞工作 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

古生物學家 Khishigjav Tsogtbaatar 和同事剛剛描述的鴨嘴龍蒙古戈壁鴨龍就是一個很好的例子。從技術上講,這種大約 1 億年前的恐龍是一種“非鴨嘴龍類鴨嘴龍”。這意味著它屬於俗稱鴨嘴龍的鏟狀喙食草動物大家族,但缺少一些特徵,這些特徵會使這種恐龍更接近著名的明星,如副櫛龍和埃德蒙託龍。換句話說,戈壁鴨龍介於鴨嘴龍更像禽龍的祖先和後來的物種之間,無論是在時間和解剖結構上都是如此。

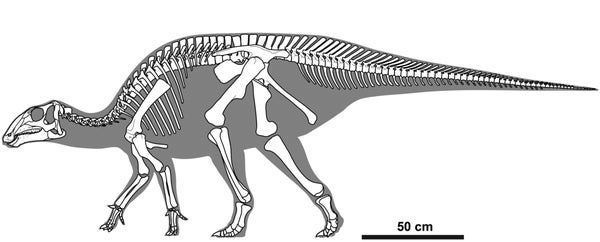

Tsogtbaatar 和其他作者描述的一組精美的遺骸強調了這一點。戈壁鴨龍是首次在中亞晚白堊世發現的此類恐龍,擁有大量遺骸,包括有關節的頭骨,為這種食草恐龍及其近親提供了罕見的影像。戈壁鴨龍似乎不僅顯示出與後來的鴨嘴龍的一些趨同特徵,表明頜骨和髖部的特徵不止一次進化,而且這種鴨嘴龍還具有與其更古老的近親相似的拇指棘。這使得戈壁鴨龍成為專家有時所說的鑲嵌體——一種與同一組中早期和後期的物種都有顯著相似之處的動物,但仍然屬於自身進化分支,而不是被置於一條直線進化線上。

從多個標本中重建了從鼻端到尾巴的戈壁鴨龍,它與之前命名的親屬,如巴克龍和吉爾摩龍一起進入了家譜。因此,戈壁鴨龍成為一個重要的比較點,也許可以揭示鴨嘴龍是如何繁榮起來併成為晚白堊世生活的標誌性組成部分。恐龍本身由於種種原因不可能知道這一點,但是,由於我們 1 億年後所擁有的後見之明,我們可以感知這種精美的恐龍是如何融入鴨嘴龍歷史的。