本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續推出關於塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的報道。

非洲象是強壯的野獸。這些巨獸中最大型的體重超過13000磅,由血肉和骨骼構成,當大象死亡時,這會帶來相當大的挑戰。野獸倒下的那一刻,一個多樣化的分解團隊就開始工作了。

有一整門科學致力於研究生物的“死後世界”。它被稱為埋藏學,通常概括為“生物從死亡到被發現之間發生了什麼”。為什麼化石植物在一個地方儲存完好,而在另一個地方卻不行?或者為什麼一個恐龍是完整的骨骼,而另一個只是一堆骨骼碎片?這些都是這門科學研究的難題。然而,理解這些古老謎題的關鍵在於觀察現代物種身上發生的事情,包括地球上最大的陸地哺乳動物。

幾十年來,古生物學家一直在仔細記錄大象的“死後世界”,但最近的一項研究重點是古生物學家P.A. 懷特在尚比亞卡富埃國家公園的湖岸邊觀察到的一頭死後厚皮動物。是什麼殺死了這頭大象尚不清楚,但屍體是在2010年10月10日當天被發現的。從那時起,懷特每天觀察屍體兩週,然後在接下來的一個月裡每週觀察兩次,然後斷斷續續地觀察到2011年9月。每次訪問結束時,懷特都會刷掉來訪動物的足跡和糞便,以便更好地瞭解在他不注意的時候是誰來到了屍體旁。

大象在分解的早期階段。圖片來源:懷特和迪德里希 2012年

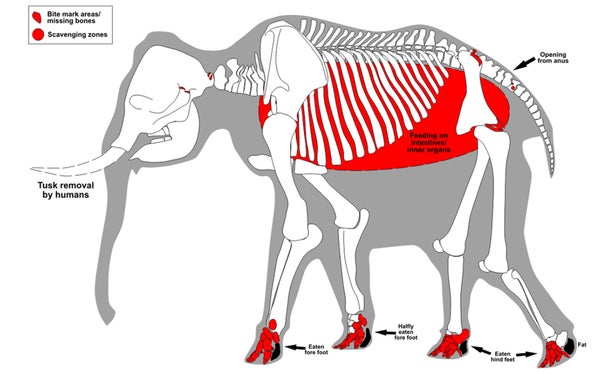

雖然整頭大象的分解過程可能看起來像是一個混亂的過程,完全由自然本身決定,但這個過程是有明確順序的。正如它們的天性一樣,大型食肉動物最先到達。獅子,緊隨其後的是斑鬣狗,開始了最早的“輪班”,它們的目標是象鼻、內臟,以及顯然對鬣狗特別有吸引力的腳。在暴露兩週後,懷特和研究合著者C.G. 迪德里希後來寫道,“大象屍體在很大程度上已經乾燥,所有容易接近的軟組織都已被包括側紋胡狼、麝貓、小麝貓和禿鷲在內的小型食腐動物移除”。到那時,大象只不過是懸掛在剩餘骨骼框架上的乾燥獸皮。

然而,即使是最乾燥的屍體,一場小雨也能使其煥然一新。雨季的第一場雨充分溼潤了大象,重新激起了當地斑鬣狗的興趣,它們啃食了相當稀疏的殘骸四天。然而,到了下個月,雨水將剩餘的東西攪亂了。在12月到4月期間,尚比亞的雨季,大象的遺骸被淹沒在一個淺湖中,這個淺湖填滿了它死亡的地方。當5月份再次可見時,這頭厚皮動物的骨骼散落在高高的草叢中,並且一直保持這樣。到2011年9月,也就是它死亡近一年後,這頭大象已經變成了一堆散落在短暫湖岸上的骨頭。

那麼,這一切意味著什麼呢?雖然觀看大象分解可能看起來像是一個相當乏味的消遣,但像這樣的研究可以幫助古生物學家更好地理解過去深處發生的事情。例如,獅子和鬣狗等大型食肉動物是屍體分解的重要組成部分,它們會切開大象厚厚的獸皮,並開啟多汁的部分,供小型食腐動物稍後啄食。這也與我們的過去有關。

舊世界的多個化石遺址表明,人類和史前食肉動物都曾出現在大象屍體旁。例如,去年發表的一篇論文指出,在西班牙的同一具大象屍體旁,同時存在史前人類和巨鬣狗Pachycrocuta,人類迅速行動,切下多肉的肢體,以便在遠離野獸般食肉動物競爭的利爪的地方食用。現代大象分解的速度進一步強化了這樣一種觀點,即如果我們的祖先想要吃上一頓肉餐,就必須迅速行動,如果在死亡後的幾天內不行動,他們就只能得到乾燥的獸皮和骨頭。在象屍旁進食是一項先到先得的事情。

參考文獻

懷特,P.,迪德里希,C. 2012年。埋藏學:現代非洲象(非洲象Loxodonta africana)屍體在尚比亞(非洲)湖岸的故事。《第四紀國際》。doi: 10.1016/j.quaint.2012.07.025