本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,並反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

恐龍總是比鰩魚更受歡迎。這毫無疑問。我這麼說並非要對軟骨魚類無情。我非常喜歡這種軟乎乎的、翅膀像蝙蝠一樣的魚。然而,公眾似乎更願意想象恐龍在白堊紀淺灘中涉水,而不是飢餓的鰩魚貪婪地覓食。我不是在這裡抽象地發洩情緒。我知道鰩魚無法在人氣上擊敗恐龍,這與西班牙一個化石旅遊景點的並不受歡迎的解釋有關。

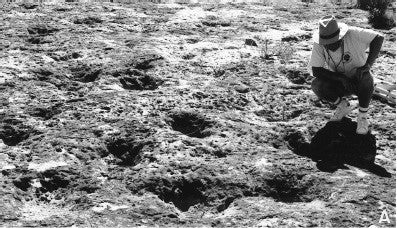

大約6600萬年前,西班牙伊索納地區位於白堊紀海岸線上。在一個著名的地點,似乎恐龍在那裡舉行了一場舞會。這個地點的寬闊砂岩表面佈滿了許多圓形凹坑——顯然是恐龍在海岸邊行走時形成的坑窪。但是,儘管你可能盡力觀察,但在化石中卻看不到任何爪痕、腳趾印或恐龍足部的其他細節。這些明顯的特徵沒有被記錄在化石記錄中。表明恐龍曾留下印記的唯一線索是在附近其他化石遺址發現的骨骼、蛋和其他化石。

然而,當古生物學家霍爾迪·馬蒂內爾和他的同事們仔細研究這個地點時,他們發現細節之處並非恐龍。這個地點不是一條被頻繁踩踏的恐龍人行道。是飢餓的鰩魚在白堊紀的沙灘上製造了數千個凹坑。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事能夠擁有未來。

遺蹟學——研究足跡和其他遺蹟化石的科學——可能是一門棘手的科學。單個動物可以在表面上留下多種痕跡,這一切都取決於該生物的解剖結構、生物的行為以及基質的特徵。想想你在溼沙上留下的整齊腳印,以及你在齊踝深的泥濘中行走時留下的難看、凌亂的坑洞。在每種情況下你的解剖結構都是相同的,但你的行為和基質是不同的,從而產生不同的痕跡。因此,遺蹟學家經常研究現代動物留下的痕跡,以解釋史前生物在做什麼,當現代動物的行為與其史前親屬的行為非常相似時,這真是太幸運了。正是這種對應關係修正了我們對伊索納事件的理解。

恐龍足跡還是鰩魚覓食痕跡?西班牙伊索納白堊紀遺址的幾個凹陷。圖片來源:Martinell 等人,2001 年

在伊索納,大型凹陷與其他遺蹟化石的關聯為馬蒂內爾及其合作者提供了重要的線索。較大的坑窪周圍環繞著成千上萬個微小的洞穴。這些是最常見的遺蹟化石之一,它們是由小型甲殼類動物製造的。今天,你可以在潮灘和其他近岸環境中看到類似的隧道,在某些地方,鰩魚會在漲潮時遊入,將節肢動物從它們的家中衝出來。在漲潮時,當潮灘被淺水覆蓋時,鰩魚滑入並拍打它們的翅膀,將沉積物散落在甲殼動物的洞穴上。一旦它們捕獲到獵物,它們就會遊走,留下一個坑窪。

當馬蒂內爾的一些合作者在墨西哥的佩尼亞斯科港海岸看到現代鰩魚留下的洞穴時,他們想起了伊索納神秘的痕跡。現代痕跡與化石版本非常相似。在白堊紀製造凹陷的是鰩魚,而不是恐龍。

鰩魚的解釋也解釋了該地點的另外兩個特殊之處。如果凹陷是恐龍製造的,古生物學家會期望看到動物朝著特定方向移動的清晰的足跡,以及一個動物踩在另一個動物的足跡上的重疊足跡。然而,這些洞穴沒有顯示出任何足跡模式,而且凹坑之間幾乎沒有重疊。恐龍假說存在多個問題,而鰩魚的重建更符合環境和遺蹟化石的細節。即使在該地點沒有發現鰩魚的身體化石,但在附近的沉積物中發現了三種鰩魚物種的化石牙齒。它們的所有現代近親都會拍打翅膀以衝出穴居的甲殼類動物,因此看來,在白堊紀,其中的一些鰩魚也在做同樣的事情。

然而,如果你今天參觀伊索納壯觀的遺蹟化石遺址,你仍然會看到關於恐龍的標誌。一些當地人對於他們的恐龍被底棲覓食的鰩魚取代並不完全滿意,因此標誌仍然保持不變。儘管我非常喜歡恐龍,但在這種情況下,它們強烈的文化吸引力可能會讓人感到有些沮喪。恐龍在白堊紀海浪中蹣跚而行的景象已經壓制了對鰩魚覓食盛宴的更為準確的重建。

參考文獻

Martinell, J., Gibert, J., Domenech, R., Ekdale, A., Steen, P. 2001. 白堊紀鰩魚痕跡?:對西班牙東北部伊索納拉波薩所謂恐龍足跡的另一種解釋。 PALAIOS, 16 (4) DOI: 10.2307/3515580

[這篇文章最初發表在《國家地理》雜誌。]