本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

古生物學家有時將鴨嘴龍稱為“白堊紀的牛”。這些鏟形喙的草食動物很常見,數量眾多,而且說實話,它們至少部分因成為當時食肉巨頭的食物而聞名。它們嚐起來是否像牛肉,這是一個超出我們目前能力範圍的問題,但似乎它們對於當時同地點的頂級掠食者霸王龍來說足夠美味。來自蒙大拿州的被咬過的骨頭表明,即使是幼年霸王龍也喜歡鴨嘴龍的味道。

這塊化石,由古生物學家約瑟夫·彼得森和卡森·道斯描述,屬於在懷俄明州卡特縣的地獄溪地層中發現的部分鴨嘴龍骨骼。這是一塊尾椎骨,或者說是尾巴的一部分,它之所以引人注目,是因為骨頭上有兩個橢圓形的穿刺痕跡。這些不是被錯誤的鎬或準備工具造成的。這些是咬痕。問題是誰在咬。

白堊紀晚期的蒙大拿州是各種食肉動物的家園。那裡有大小不一的猛禽、鱷魚,當然還有霸王龍。穿刺痕跡的形狀排除了前兩組。馳龍科的牙齒太小,形狀不匹配,鱷魚的咬痕會留下不同的圖案。彼得森和道斯寫道,這使得霸王龍成為最大的競爭者,但這個白堊紀的犯罪現場不是由成年個體造成的。這是一個青少年所為。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。購買訂閱可以幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

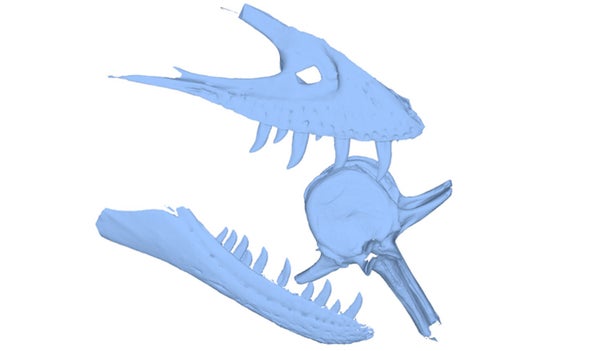

霸王龍是我們所知的樣本最多的恐龍之一,包括代表從幼年到成年的各個生命階段的化石。特別是“簡”的骨骼,是我們能看到的青少年霸王龍的最好狀態。(有些人可能會認為“矮暴龍”是一種小型霸王龍,可能是一個嫌疑物件,但沒有確鑿的證據表明這種恐龍存在。被認為是“矮暴龍”的標本與我們對幼年霸王龍的預期完全一致,這仍然是科學的現狀。)而且,幸運的是,“簡”的牙齒與鴨嘴龍椎骨上的咬痕非常匹配。這個年輕人咬得足夠用力,在骨頭上留下了印記。

這給霸王龍的故事增添了一個新的波折。“暴君之王”確實統治著它的環境——它是地獄溪和類似地層中唯一的大型食肉恐龍。部分原因可能是霸王龍隨著年齡的增長變化如此之大,這意味著幼年和亞成年霸王龍可能佔據了通常由其他食肉恐龍物種佔據的生態空間,也許會在它們長大時吞食不同的獵物。但是咬痕和“簡”的下顎之間的對應關係表明,最晚到11歲左右,幼年霸王龍已經開始最大限度地利用屍體。它們還沒有成年個體的碎骨咬合力,但它們在咬深和刮骨方面並不一定害羞。這是為了進一步分解屍體,以其他恐龍很少能做到的方式粉碎獵物的練習。