本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,僅反映作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

當我想到恐龍骨骼時,我會想到巨大而堅固的東西。就像猶他州自然歷史博物館超大收藏空間盡頭,支撐在支架上的迷惑龍股骨一樣。這種“欺騙性蜥蜴”的骨骼遺骸如果掉在我身上,無疑會摔斷我的幾根骨頭。但我對爬行動物巨大體重的期望,來自於恐龍這個詞在我小時候的含義——某種令人生畏且已滅絕的東西。然而,正如我一遍又一遍寫到的那樣,鳥類是活生生的恐龍,而且它們的骨骼出了名的脆弱。事實上,它們非常脆弱,以至於許多化石鳥類僅從孤立的骨骼或破碎的碎片中得知。但這並不意味著它們不重要。恰恰相反,即使是視覺上不令人印象深刻的化石,也能告訴我們很多關於今天仍然與我們同在的恐龍的歷史。

在新墨西哥州納瓦霍族祖先土地上發現的一小撮6250萬年前的骨骼,是最近的一個例子,說明重大發現關乎我們知識的空白,而不是純粹的大小。古生物學家丹尼爾·克塞普卡及其同事報告說,這些化石屬於一種新的史前鳥類,這種鳥類在非鳥類恐龍被一顆偏離軌道的小行星全部消滅後僅幾百萬年就在周圍飛舞。他們將其命名為Tsidiiyazhiabini,在納瓦霍語中意為“小晨鳥”。

然而,儘管這隻鳥的年代久遠,但它身上卻有一些熟悉之處。在從古代鳥類身上回收的少量骨骼中,有部分是第四趾骨。研究人員發現,這個腳趾的解剖結構表明,它可以向後轉動,以便在樹上跳躍或抓住棲木。這是一隻樹棲鳥類。加上其他特徵,這個解剖學細節將麻雀大小的Tsidiiyazhi與鼠鳥聯絡起來——鼠鳥是一群至今仍生活在非洲的暗淡飛行者。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

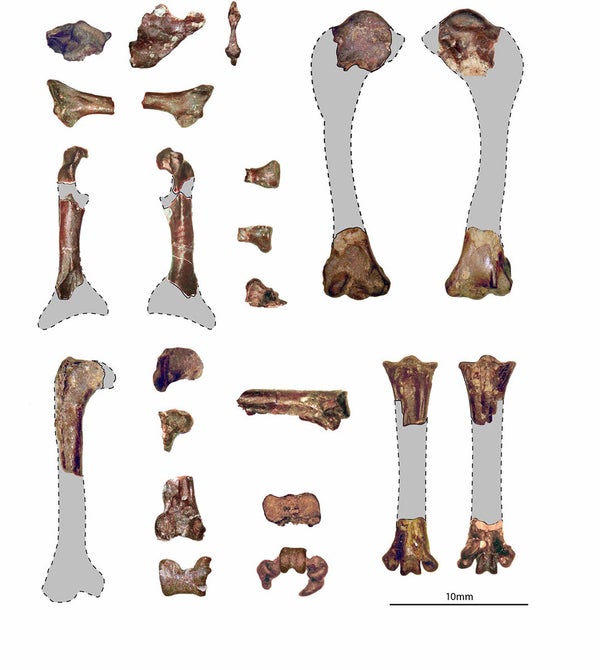

Tsidiiyazhi的已知骨骼。圖片來源:Thomas Stidham

這些骨骼是對基因分析預測的驗證。關於現代鳥類群體的起源和彼此分離時間的基因研究曾假設,在消滅非鳥類恐龍(以及許多其他生命形式)的白堊紀撞擊事件之後,鳥類進化出現了大規模的激增。Tsidiiyazhi暗示情況確實如此——這些化石不僅表明鼠鳥在6250萬年前就已經起源,而且其他幾個相關的群體肯定在更早的古新世初期就彼此分離了。一旦恐龍統治地位結束,哺乳動物並不是唯一經歷重大進化時刻的生物。鳥類,作為恐龍遺產的唯一攜帶者,也迅速適應了這個勇敢的新世界。

參考文獻

Ksepka, D., Stidham, T., Williamson, T. 2017. 早古新世陸地鳥類支援K-Pg大滅絕後冠群鳥類的快速系統發育和形態多樣化. PNAS. doi: 10.1073/pnas.1700188114