本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

本文的西班牙語摘錄由《El Periódico》於 2018 年 3 月 24 日發表。

在紐約大學的格雷藝術畫廊牆壁上,展開了一個由曾經奇特的生物組成的抽象動物園,在本質上似乎是超現實主義的。在其中一幅畫中,優雅的海葵纏繞在海藻中,在海底搖曳。在另一幅畫中,蜿蜒的蜘蛛與童話樹的分形枝條纏繞在一起。

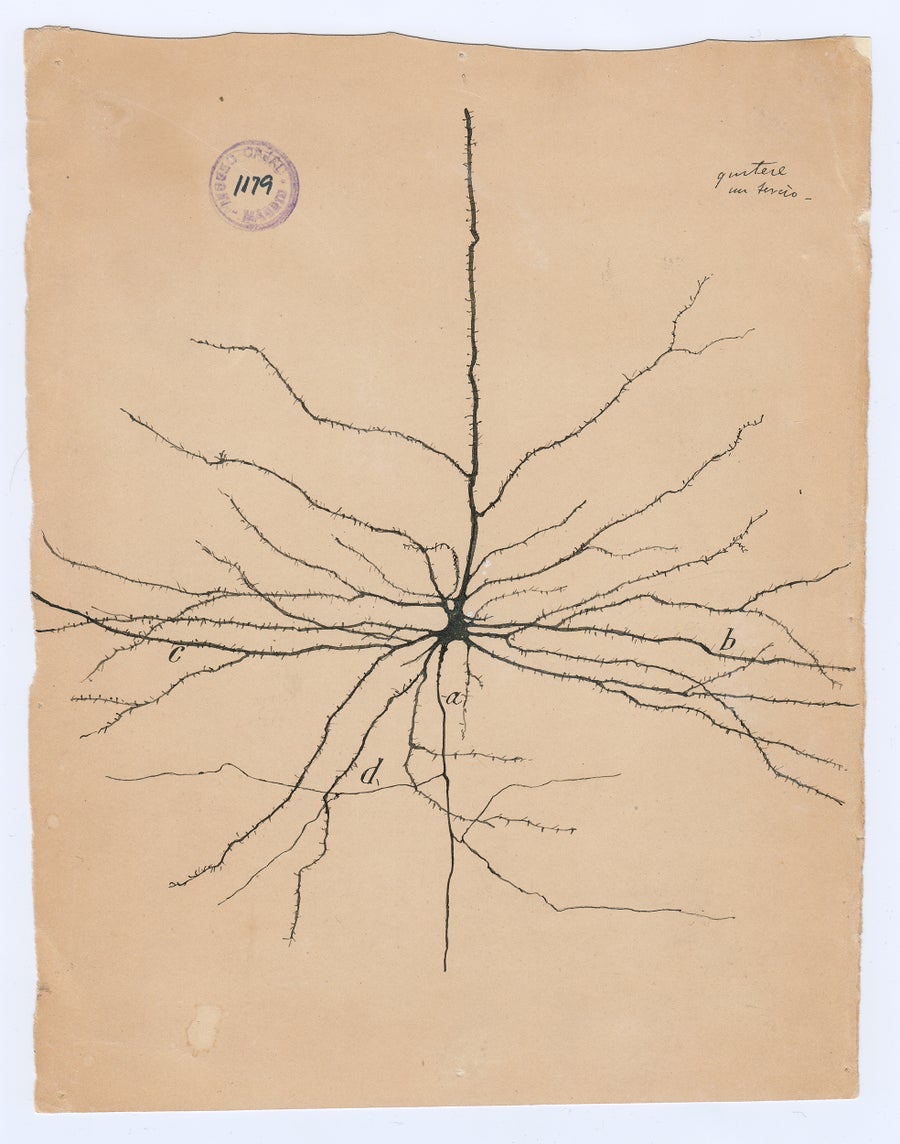

聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾,大腦皮層的錐體神經元,1904 年,紙上的墨水和鉛筆,8 5/8 x 6 7/8 英寸。 圖片來源:馬德里卡哈爾研究所 (CSIC)

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事的未來。

這些鉛筆和墨水描繪的並非夢幻般的夢境,而是聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾(1852-1934 年)的心血結晶,他是神經科學之父,曾經是一位有抱負的藝術家。卡哈爾配備了以今天的標準來看很簡陋的顯微鏡,以及比生物實驗室更常見於藝術工作室的繪畫工具,著手理清並編目大腦的神經元生物。他的努力獲得了1906 年的諾貝爾生理學或醫學獎,他與義大利醫生和病理學家卡米洛·高爾基分享了該獎項,“以表彰他們在神經系統結構方面的工作。”

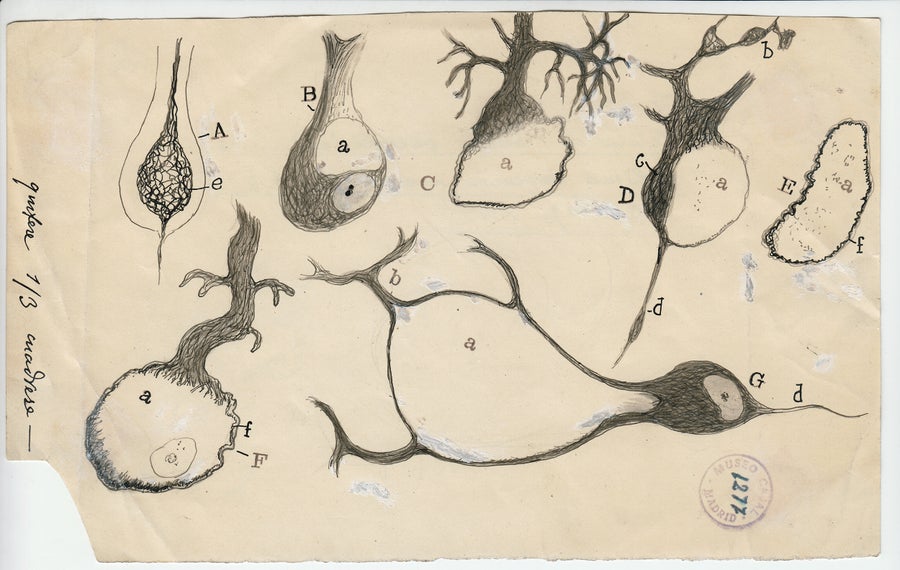

聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾,小腦受損的浦肯野神經元,1914 年,紙上的墨水和鉛筆,5 x 8 1/8 英寸。 圖片來源:馬德里卡哈爾研究所 (CSIC)

《美麗的大腦》展覽由明尼蘇達大學的弗雷德里克·R·韋斯曼藝術博物館與西班牙馬德里的卡哈爾研究所共同開發,展出了卡哈爾在 1890 年至 1934 年間創作的約 80 幅神經解剖學圖畫,這些圖畫是他 50 年職業生涯中創作的 2900 多幅圖畫中的一部分。這些圖畫並非顯微鏡下景象的精確複製品。事實上,卡哈爾極少使用被稱為明視攝像機的裝置,該裝置將顯微鏡影像投射到紙上進行描摹。相反,他徒手繪製,並且經常在一幅圖中結合他對不同大腦切片多次觀察的結果,透過他的草圖形成關於大腦連線的實際假設。

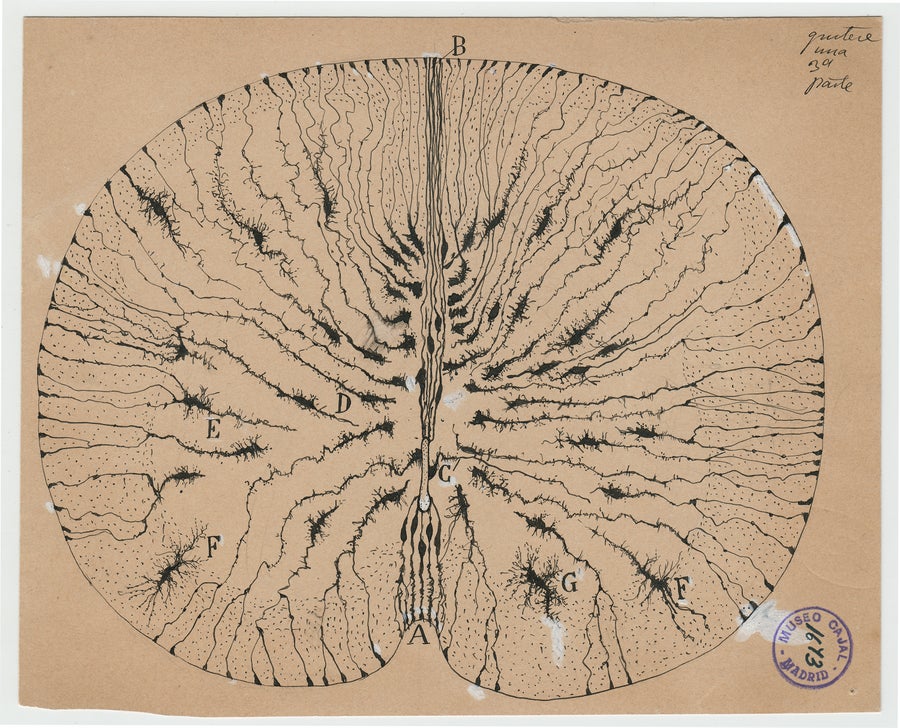

聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾。脊髓外的一條被切斷的神經,1913 年,紙上的墨水和鉛筆,9 x 3 5/8 英寸。 圖片來源:馬德里卡哈爾研究所 (CSIC)

卡哈爾工作的統一原則後來被稱為“神經元學說”,即大腦不是一個無縫的佈線網路,而是由獨立的且在解剖學上分離的處理單元(或神經元)組成。這個想法在當時存在爭議:高爾基是銀染色技術的發明者,卡哈爾在他的大部分工作中都使用了這種技術,他將諾貝爾獎演講的很大一部分用於反對神經元理論。最終,卡哈爾的神經元學說成為當代神經科學的主要基礎。

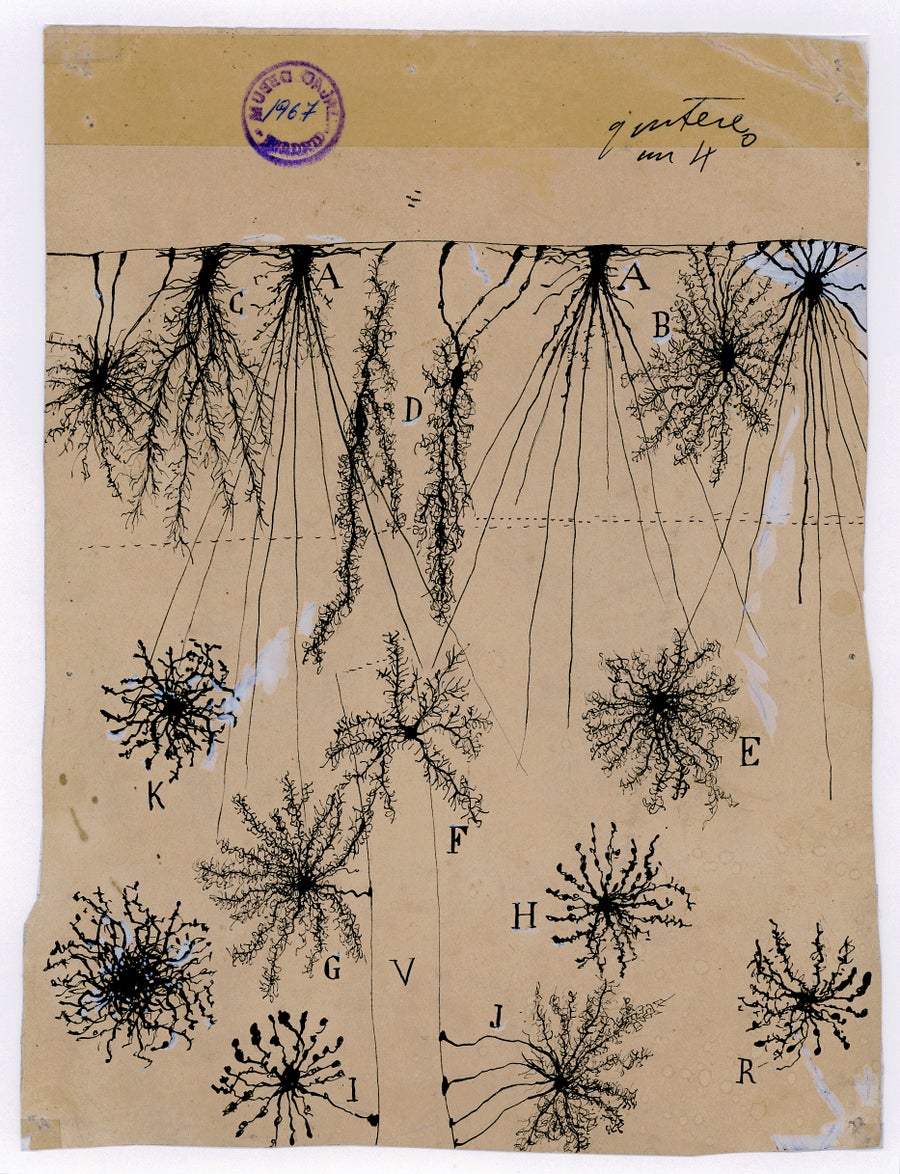

聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾。小鼠脊髓的神經膠質細胞,1899 年。紙上的墨水和鉛筆,5 7/8 x 7 1/8 英寸。 圖片來源:馬德里卡哈爾研究所 (CSIC)

卡哈爾之所以放棄藝術而進入薩拉戈薩的醫學院學習,僅僅是為了順從他父親的意願,薩拉戈薩離他在西班牙東北部的出生地阿拉貢的佩蒂利亞不遠。畢業後,卡哈爾對組織學(即對組織的研究)產生了濃厚的興趣。這種興趣使他能夠將他早期的藝術訓練——也許最重要的是,他的藝術眼光——應用於大腦研究。當高爾基只看到一片無法穿透的相互連線的藤蔓和樹枝的叢林時,卡哈爾卻能夠解析出每一棵榿木、白楊和楊樹。森林的複雜性並沒有使他看不到每一棵獨立的樹木。

聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾。兒童大腦皮層的神經膠質細胞,1904 年,紙上的墨水和鉛筆,7 3/4 x 5 7/8 英寸。 圖片來源:馬德里卡哈爾研究所 (CSIC)

很少有後文藝復興時期的研究人員像卡哈爾那樣完美地將藝術和科學結合在一起。然而,卡哈爾追求研究以外的興趣和活動在精英科學家中並不罕見。在 2008 年發表的一篇論文中,羅伯特·魯特-伯恩斯坦和他在密歇根州立大學的同事著手記錄“科學天才”所進行的藝術和工藝活動。為此,他們梳理了諾貝爾科學獎獲得者、美國國家科學院院士和皇家學會會員的自傳、傳記和訃告,並將他們的發現與普通公眾和Sigma Xi會員的業餘愛好調查進行了比較。他們的發現令人震驚:諾貝爾獎獲得者比皇家學會和國家科學院的成員更可能擁有藝術和工藝愛好,而後者本身比 Sigma Xi 會員和美國公眾更可能擁有這樣的愛好。此外,科學家和他們的傳記作者經常評論說,這種非科學活動有助於或啟發了研究。

聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾。大腦覆蓋膜的腫瘤細胞,1890 年。紙上的墨水和鉛筆,6 1/4 x 5 英寸。 圖片來源:馬德里卡哈爾研究所 (CSIC)

我曾有機會親眼目睹這種現象。我在哈佛醫學院的博士後導師、諾貝爾獎獲得者大衛·休伯爾有很多愛好。他演奏長笛和鋼琴,並且一度自學日語,目的是在日本做一次受邀的演講,這給他的聽眾留下了深刻的印象。他也是一位勤奮的編織工:我收到了一條精美的手工毯子作為結婚禮物,以及一條印有斐波那契數列的圍巾作為聖誕禮物。也許正是這樣的活動使科學家的創造力源源不斷。認識到這種可能性,魯特-伯恩斯坦和他的合著者主張 STEM 培訓不應犧牲藝術方面的教學。這也可能意味著一個有創造力的頭腦是無法被束縛的,它會追求無盡的刺激機會,無論是在實驗室內部還是外部。

聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾。梯形體核中的霍爾德花萼,1934 年。紙上的墨水和鉛筆,5 3/5 x 3 3/5 英寸。 圖片來源:馬德里卡哈爾研究所 (CSIC)

《美麗的大腦》展覽將於 2018 年 3 月 31 日之前在格雷藝術畫廊展出,並於 2018 年 5 月 3 日至 12 月 31 日在馬薩諸塞州劍橋市的麻省理工學院博物館展出。