本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

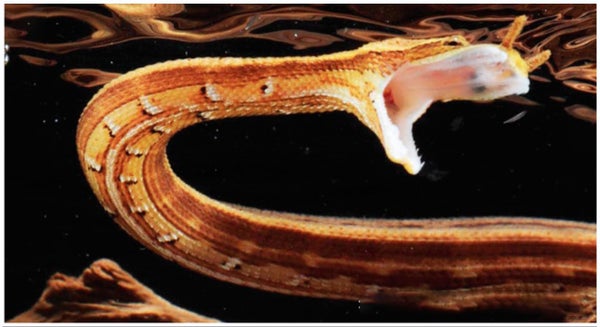

觸鬚蛇在等待著。Erpeton tentaculatum——一種水生伏擊獵手——首先將頭彎向尾巴,擺出完美靜止的“J”形,從而設定了場景。毫無戒心的小魚在捕食者周圍天真地遊動——捕食者完全靜止不動——直到一塊美味的生魚片游到“J”形內。然後,這條蛇會採取快速的策略:它透過將其長身體的一小部分猛撲向魚,假裝攻擊。水中產生的擾動觸發了魚逃離蛇的抽搐身體……並直接遊向它的下巴。捕食者以爆發力完成交易,將頭猛撲向迎面而來的魚,藉助魚自身的動量將其吞入口中。從蛇的假動作到尖牙刺入新鮮魚肉晚餐,只經過了不到 30 毫秒。對於人類的眼睛來說,假動作-逃跑-攻擊-捕獲序列太快了,無法即時解析。我們只有在觀看慢速影片時才能理解這一動作——由範德堡大學生物學家肯尼斯·卡塔尼亞記錄——每幀 0.5 至 2 毫秒。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

魚和蛇都擅長快速而敏捷的反應。魚的逃生反應(稱為 C 形啟動)會使動物的身體彎曲成 C 形(僅需 5 至 6 毫秒),從而使其遠離逼近的捕食者。位於魚腦幹中的兩個巨大神經元——神經科學家稱之為毛特納細胞——介導了這種反應。最接近捕食者的毛特納神經元透過同時抑制魚體同一側的肌肉並激活另一側的肌肉,從而在相反的方向上產生 C 形啟動。蛇利用魚的刻板行為,將其觸發到自己的目的:捕食者的身體假動作使魚 C 形啟動,直接進入蛇的口中。假動作之後的野蠻攻擊是無法逃脫的,因為魚仍然處於 C 形啟動狀態,無法改變方向。

在動物王國中,獵物和捕食者之間的軍備競賽並不少見,欺騙也是如此。動物中欺騙性的進化適應支援了這樣一種觀點,即錯覺不僅僅是“感知錯誤”,而是透過運動、著色或操縱周圍環境,為產生錯覺的生物提供了顯著的優勢。

從伊索寓言中的披著羊皮的狼,到美國大平原印第安神話中的老土狼,再到美國南部的佈雷兔故事,動物的狡猾是人類民間傳說中的普遍主題。然而,正如通常情況一樣,現實勝於虛構。對於那些從事攻防欺騙的動物幻術師來說,每一天都是萬聖節。