本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

世界衛生組織(WHO)最近釋出了其最新的全球城市空氣汙染資料庫,其中包括近3,000個城市的資訊——比2014年的資料庫增加了一倍,而2014年的資料庫本身就比之前的(2011年)版本多了500個城市的資料。空氣汙染測量和報告覆蓋範圍的增加令人鼓舞,但世衛組織的資料表明,我們在構建全球空氣質量的全面而準確的圖景方面仍有很長的路要走。

奈及利亞的奧尼查和伊朗的扎博勒在世界衛生組織最新的城市空氣汙染資料庫中被評為世界上汙染最嚴重的城市,這並非令人羨慕的稱號

世衛組織特別指出奈及利亞的奧尼查和伊朗的扎博勒是世界上空氣汙染最嚴重的城市,前者是粗顆粒物或PM10水平升高,後者是細顆粒物或PM2.5濃度極高。然而,這些可疑的排名伴隨著許多不確定性,並引發的問題多於答案。“在非洲很難獲得準確的測量資料,”一位世衛組織女發言人說。“[理想情況下,測量應該在一年內進行,以包括不同的季節和一天中的不同時間。奧尼查的讀數可能具有代表性,但並非完全可靠。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

換句話說,奧尼查和扎博勒的空氣很糟糕,儘管我們無法確定到底有多糟糕。全球空氣質量正在惡化,人類暴露於空氣汙染的程度正在上升,並且由這些毒素引起的死亡人數已從1990年的480萬增加到2015年的550萬。然而,這些趨勢並非在全球範圍內均勻分佈。發展中國家,即那些正在經歷快速工業和城市擴張的國家,首當其衝地受到空氣汙染的有害影響。像奧尼查和德里這樣的城市的空氣質量隨著人口和汙染行業的增長而惡化,而紐約和倫敦的空氣質量則穩步改善。

然而,最沒有能力監測和管理其周圍環境的恰恰是發展中國家的城市和國家。世衛組織最新的空氣質量資料庫突顯了這個問題,因為資源最豐富的國家穩步增加了空氣質量監測和報告,並且空氣質量也穩步改善。發展中國家在經濟增長的同時經歷了空氣質量的惡化,因為這些地方的測量工作滯後了。

絕大多數地面監測站都位於歐洲和北美,這意味著存在主要的“盲點”,掩蓋了空氣汙染正在以最有害的方式影響最多人的地方。這些盲點是我們需要新的方法來監測全球空氣汙染的原因。2016年環境績效指數(EPI)揭示了地面空氣監測和報告在多大程度上遺漏了遭受世界上最嚴重空氣汙染的一些地區。利用衛星資料,達爾豪西大學的研究人員估算了地面暴露於細顆粒物汙染或PM2.5的情況——PM2.5是可深入人體肺部和血液組織的微小顆粒,會導致心血管疾病和其他嚴重的健康影響。

與地面資訊相比,這些衛星資料既有優勢也有劣勢。衛星提供了全球一致、長期和動態的空氣汙染水平、暴露和趨勢檢視。衛星資料提供了居住在特定地點的個人在典型的一天中可能暴露的平均PM汙染情況,可能消除了空氣毒素濃度中的異常峰值。這些資料可用於衡量汙染對人類健康的影響——總體而言,全球疾病負擔估計室外和室內空氣汙染每年導致550萬人過早死亡。然而,衛星並未測量人們生活和呼吸的地面高度的空氣汙染,這就是為什麼政府需要投資地面監測站的原因。

在這裡,我們展示了來自耶魯大學資料驅動研究中心關於全球空氣汙染的最新研究的四個視覺化圖表,以及第五個圖表,該圖表來自關於汙染來源的最新研究,並附有原始分析

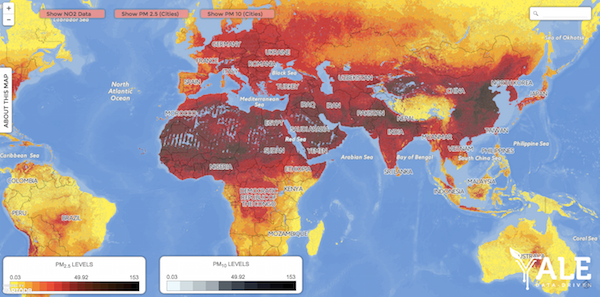

1. 世界上近一半的人口呼吸著不安全的空氣,發展中國家的人口受到的影響尤為嚴重。其中三分之一(13億)的人口居住在東亞和太平洋地區,其中中國和韓國超過50%的人口暴露於不安全的細顆粒物水平。在印度和尼泊爾,這一比例接近75%——世衛組織2016年的資料庫也證實了這一數字,該資料庫顯示,世界上30個汙染最嚴重的城市中有16個在印度。在我們的互動式地圖中,紅色或更深陰影區域表示空氣汙染超過10微克/立方米——這是世衛組織認為對人類呼吸不安全的閾值。該地圖顯示,東亞、印度北部和北非的細顆粒物汙染水平是世界上最高的。

全球暴露於細顆粒物汙染(PM.5)的程度(以微克/立方米為單位)。點選此處檢視地圖完整尺寸版本

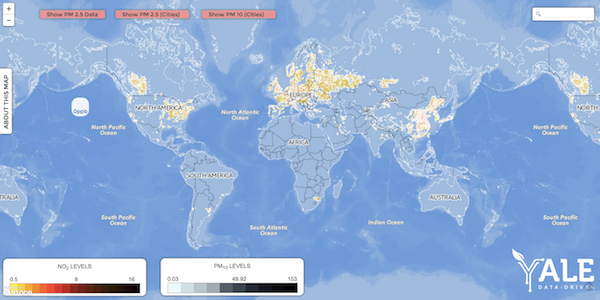

2. 二氧化氮汙染主要來自化石燃料燃燒,是臭氧和煙霧的前體,主要影響歐洲和東亞。在歐洲,自20世紀70年代以來旨在限制尾氣CO2排放的稅收政策以及20世紀90年代的法規鼓勵了柴油汽車的生產和使用,導致NO2水平升高。雖然柴油汽車產生的CO2比汽油汽車少15%,但柴油發動機排放的NO2多四倍。在倫敦,NO2汙染每年導致9,500人死亡。這些資料來自衛星估計,表明空氣汙染不僅是發展中國家的問題,而且工業化國家也遭受著汙濁空氣的困擾。然而,歐洲城市正在實施雄心勃勃的政策來減少空氣汙染,例如英國首都的超低排放區,預計到2020年,倫敦市中心的汙染將減少一半。總體而言,歐洲的空氣質量在過去十年中有所改善,而亞洲、非洲和拉丁美洲的大部分地區的汙染仍在繼續惡化。

全球暴露於二氧化氮(NO2)的程度(以百萬分率(ppm)為單位)。點選此處檢視地圖完整尺寸版本

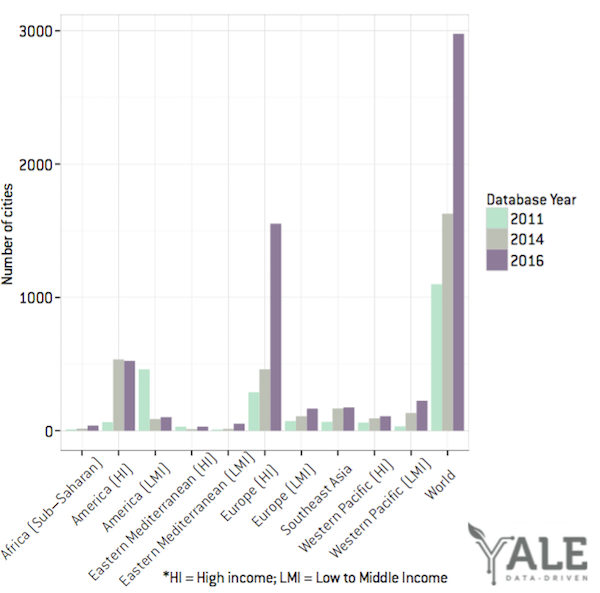

3. 全球監測正在改善,主要在發達國家。圖3顯示了世衛組織2011年、2014年和2016年資料庫中監測空氣汙染的城市數量的增加。在過去五年中,歐洲和美洲高收入國家監測空氣汙染的城市數量增加幅度最大。中低收入國家的進展要慢得多。

世衛組織城市空氣汙染資料庫中2011年、2014年和2016年擁有空氣汙染資料的城市數量。資料來源:世界衛生組織

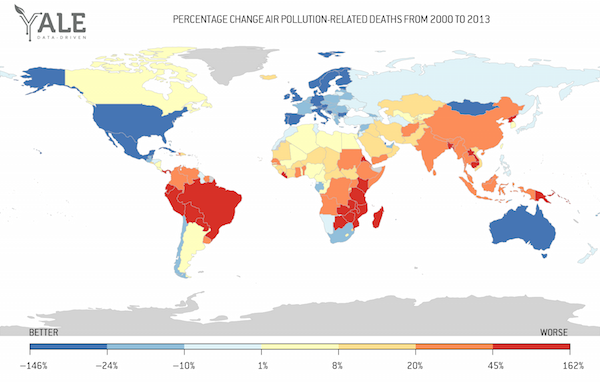

4. 實施空氣汙染控制政策的政府減少了死亡人數。今年2月釋出的作為全球疾病負擔(GDB)專案一部分的新資料顯示,每年有550萬人因空氣汙染過早死亡。檢視過去10年的GDB資料(圖4),關鍵趨勢顯現。在過去十年中,拉丁美洲、撒哈拉以南非洲和東南亞與空氣汙染相關的死亡人數比其他地區惡化得更為顯著。美國、歐盟和澳大利亞已顯著減少了與空氣汙染相關的死亡人數,這主要是由於針對工業汙染控制、減少化石燃料消耗和提高交通運輸部門燃油質量的政策干預。

2000年至2013年空氣汙染相關死亡人數的百分比差異。資料來源:全球疾病負擔(GDB)

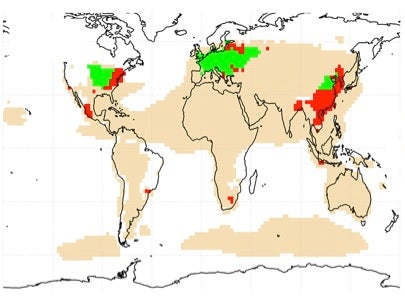

5. 檢測到新的空氣汙染源。最近的研究表明,航運是空氣汙染的主要貢獻者。這一發現尤其在東亞沿海地區顯著。例如,香港42%的顆粒物來自海運部門。東亞的航運相關空氣汙染死亡人數最多。一項新的研究表明,在美國和歐洲,農業部門的空氣汙染超過了人為來源的顆粒物汙染(圖5)。這些研究強調了空氣汙染的複雜來源,因為空氣中的毒素來自許多不同的來源和活動,包括自然和人為驅動。來源的混合使得設計政策和干預措施來解決這類汙染物變得更具挑戰性。儘管面臨挑戰,但當務之急是明確的:必須做出更多努力來扭轉當前趨勢,減少人類暴露於空氣汙染,並改善全球空氣質量。

PM2.5濃度的主要貢獻者,相對於自然來源(米色)、人為來源(不包括紅色農業)和農業來源(綠色)。來源:Bauer 等人 (2016)。