本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

1. 全球有記錄以來第二溫暖的年份、最溫暖的月份和最溫暖的十年

最終資料將在 1 月 15 日公佈,但根據 伯克利地球的資料,2019 年極有可能成為全球有記錄以來第二溫暖的年份——可能性超過 99%。 世界氣象組織 (WMO) 12 月 3 日的一份報告發現,1 月至 10 月的氣溫比 1800 年代地球工業化前的平均氣溫高出 1.1°C;2015 年《巴黎氣候協定》的目標是將全球變暖限制在比工業化前氣溫高 2°C 以內,因此我們已經走過了一半以上的路程。 根據氣候行動追蹤的資料,按照目前的政策,我們預計到 2100 年將出現 3°C 的升溫。

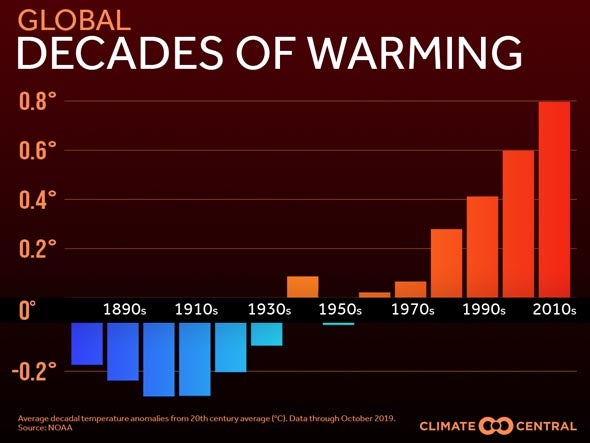

世界氣象組織表示,“五年(2015-2019 年)和十年(2010-2019 年)的平均值幾乎肯定是有記錄以來最溫暖的五年和十年。自 1980 年代以來,每個連續的十年都比上一個十年更溫暖。” 2019 年 7 月是地球有記錄以來最熱的月份。 2019 年,全球 22 個國家和地區打破或追平了歷史最高氣溫記錄,與 2016 年並列成為有史以來國家最高氣溫記錄最多的年份,據國際記錄研究員 Maximiliano Herrera稱; 2017 年以14 個高溫記錄位居第三。 Herrera 記錄了 2019 年有 151 個國家或地區創下了歷史月度高溫記錄,只有 1 個國家創下了歷史月度低溫記錄。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

2019 年顯著的溫暖意味著自 1880 年以來全球有記錄的六個最溫暖年份將是最近的六年——2014 年至 2019 年,其中峰值出現在 2016 年強厄爾尼諾現象期間。 2019 年接近歷史最高水平的全球溫暖更加顯著,因為它發生在 100 多年來最弱的太陽活動週期最低點期間,以及沒有出現強厄爾尼諾現象的年份。 因此,2019 年接近歷史最高水平的溫暖證明了人為造成的全球變暖對地球的影響有多大。

圖 1. NOAA 全球溫度資料與 20 世紀平均值的偏差(以華氏度為單位)。 2019 年的資料截至 10 月。 以 2019 年結束的十年是地球歷史上最溫暖的十年。 資料來源:氣候中心

今年歐洲出現了兩次異常熱浪。 2019 年 6 月 26 日至 30 日的熱浪是歐洲歷史上最嚴重的 6 月熱浪。 長期記錄期間 (POR) 數百個站點創下了 6 月最高氣溫的歷史記錄,並且兩個國家(法國和安道爾)創下了任何月份的歷史高溫記錄。 6 月 28 日,法國南部韋拉格斯的驚人 46.0°C (114.8°F) 的溫度打破了之前的全國曆史高溫記錄 1.9°C (3.4°F)。 總共,在 6 月 28 日,有 12 個站點打破或追平了之前的法國曆史高溫記錄。 德國、法國、瑞士、奧地利、波蘭、義大利、列支敦斯登、安道爾、西班牙、丹麥和捷克共和國等 11 個國家的 84 個長期 POR 站點創下了歷史高溫記錄。

2019 年 7 月 23 日至 27 日的熱浪是歐洲歷史上最強烈的熱浪。 比利時、德國、盧森堡、荷蘭、英國和挪威都記錄了有史以來最熱的溫度,還有澤西島(英國的皇家屬地)。 在某些情況下,舊的國家記錄在多個地點和連續幾天內都被打破。 在比利時和荷蘭,幾乎所有主要氣象站在 7 月 25 日都創下了歷史新高。 巴黎蒙蘇里氣象觀測站的氣溫達到 42.6°C (108.7°F),打破了該市 72 年來的歷史高溫記錄 4°F。 在荷蘭,熱浪導致的死亡人數比夏季平均水平多出近 400 人。

由世界天氣歸因網站的科學家對兩次熱浪進行的一項快速響應氣候變化歸因研究發現,由於人為引起的氣候變化,兩次熱浪都變得更有可能發生且更加強烈——他們分析了 2003 年、2010 年、2015 年、2017 年和 2018 年的歐洲熱浪也如此。 對於法國和荷蘭,人為造成的氣候變化使 2019 年 7 月熱浪發生的可能性增加了約 100 倍。 世界天氣歸因是主要氣候科學家的一項國際努力,旨在分析和報告主要天氣事件中與氣候變化相關的方面,時間尺度為數週到數月,而這些事件仍然記憶猶新。 根據設計,此類報告是初步的,但它們由進行更全面的已發表同行評審研究的同一批科學家使用許多相同的工具進行。

圖 2. 2019 年印度季風降雨的程序。 儘管開始較晚,但 6 月至 9 月期間的降雨量最終仍高於平均水平 10%——這是自 1994 年以來最豐沛的季風。 資料來源:印度氣象局

2. 印度 25 年來最溼潤的季風補充了水庫,但造成 1750 人死亡

儘管開始異常晚,但印度 6 月至 9 月的季風降雨量仍高於平均水平 10%,使其成為過去 25 年來最豐沛的季風,印度氣象局 (IMD) 表示。 大雨對於一個正遭受嚴重缺水困擾的國家來說是巨大的福音。 正如我在 2019 年 6 月寫道的,印度 13 億人口中超過 12% 的人口(1.63 億人)生活在“零日”條件下,他們家附近無法獲得清潔的水。 這是世界上最多的國家。 根據印度聯邦智庫 Niti Ayog 2018 年釋出的一份令人震驚的報告,預計到 2020 年,印度的數百萬人口將迎來“零日”,屆時印度北部一半地區 1 億人口的地下水供應預計將耗盡。 然而,2019 年季風季節的豐沛降雨補充了水庫和地下水供應,可能會讓許多人的“零日”推遲。

不幸的是,強烈的季風降雨也給印度帶來了災難性的洪水,導致至少 1750 人死亡。 這使得 2019 年印度季風成為 2019 年地球上最致命的與天氣有關的災難。 根據國際災難資料庫 EM-DAT 的統計資料,自 1960 年以來,印度有 6 個季風季節的死亡人數更多。 死亡人數最多的一年是 2013 年,當時 6054 人死於印度夏季季風洪水。 據 EM-DAT 稱,2019 年洪水造成的 100 億美元損失是印度歷史上第三昂貴的洪水,僅次於 2014 年洪水造成的 176 億美元損失和 1993 年洪水造成的 126 億美元損失。

2019 年強烈的季風降雨在很大程度上歸因於阿拉伯海海面溫度 (SST) 的升高,而阿拉伯海海面溫度的升高又受到印度洋偶極子 (IOD) 60 年來最強正模式的推動。 IOD 是海面溫度的一種不規則的自然振盪,其中西印度洋交替地比東印度洋變暖然後變冷。 IOD 沒有長期趨勢,而且不確定氣候變化將如何影響它。 2019 年不尋常的 IOD 導致了阿拉伯海有記錄以來最活躍的熱帶氣旋季節。

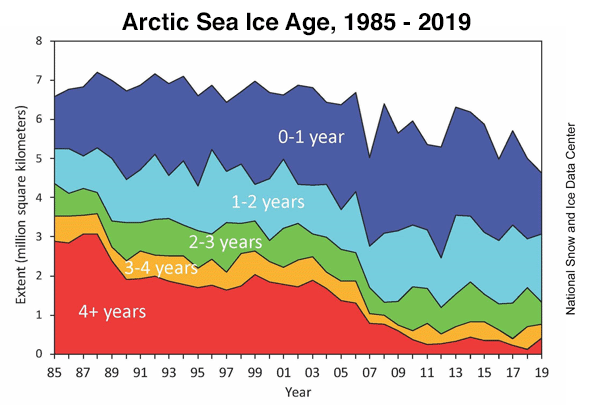

圖 3. 1985 年至 2019 年間透過衛星測量得出的北極海冰年齡。 古老、厚實的海冰變得越來越稀少。 資料來源:國家冰雪資料中心

3. 北極海冰接近歷史最高水平的融化

根據 NOAA 的《2019 年北極報告卡》,2019 年北極經歷了有記錄以來第二溫暖的年份。 接近歷史最高水平的溫暖導致 2019 年夏季末北極海冰範圍並列為自 1979 年開始衛星觀測以來的第二低水平; 只有 2012 年的範圍更低。 衛星記錄中 13 個最低海冰範圍都發生在最近 13 年:2007 年至 2019 年。

在 2019 年 3 月融化季節開始時,北極的厚冰(超過四年)的範圍接近歷史最低水平:1.2%。 這遠低於 1985 年厚冰的覆蓋率 33%。 海冰覆蓋率已從 1980 年代的堅固厚冰塊轉變為近年來的較年輕、較薄的冰塊。 一年生海冰在夏季更容易融化,從而增加了最低冰範圍較低的可能性。 從積極的一面來看,得益於北極中部一些厚度高於平均水平的海冰,2019 年北極海冰的總體積略高於 2011 年至 2019 年的平均水平。

一項於 2019 年 6 月發表在《地球物理研究快報》上的研究描述了北極夏季具有反射性的海冰消失帶來的嚴重後果。北極海冰在漫長夏日午夜陽光照射期間,將入射的陽光反射回太空。一旦冰層消失,太陽的能量將被海洋吸收。研究指出,海冰的消失相當於以目前人類燃燒化石燃料的速度增加 25 年的溫室氣體排放量。

根據 Jahn(2018)的研究(以及 Carbon Brief 的精彩總結),如果我們繼續按照目前的排放路徑,到 2030 年代末,夏季北冰洋無冰的可能性將上升到 50% 左右。研究稱,將全球變暖限制在 2°C 可以將這種情況推遲大約 8 年。

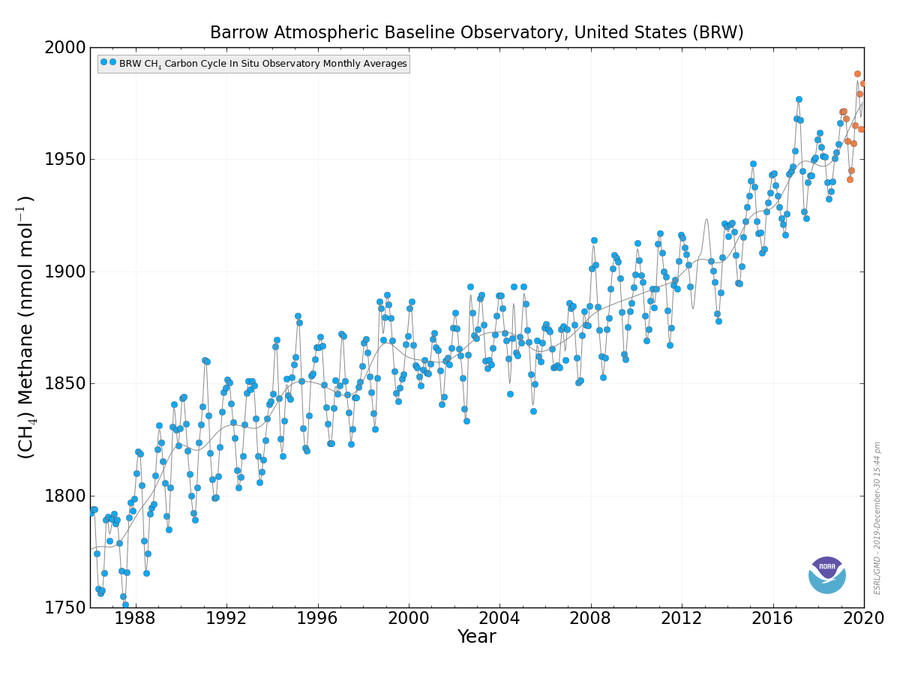

4. NOAA 表示,人們長期擔憂的永久凍土碳炸彈可能正在爆炸

NOAA 的 2019 年北極報告卡還宣佈,由於永久凍土中儲存的碳(以二氧化碳和甲烷的形式)導致的全球變暖加速現象可能已經開始,報告稱:“永久凍土生態系統變化對氣候變化加速的反饋可能已經開始。”永久凍土中儲存的碳是目前大氣中以二氧化碳和甲烷等吸熱氣體形式存在的碳的兩倍以上。阿拉斯加北部巴羅大氣基準觀測站的甲烷水平在 2019 年 9 月達到歷史最高水平:1989 ppb。

根據全球碳專案的資料,2019 年永久凍土釋放的年碳排放量估計為 0.3 - 0.6 吉噸,約佔人類燃燒化石燃料每年向大氣排放的碳量的 3 - 6%。北極報告卡永久凍土部分作者、生態學家 Ted Schuur 表示:“根據我們所做的預測,我們認為到本世紀末,這個數字應該會增加兩到三倍。”

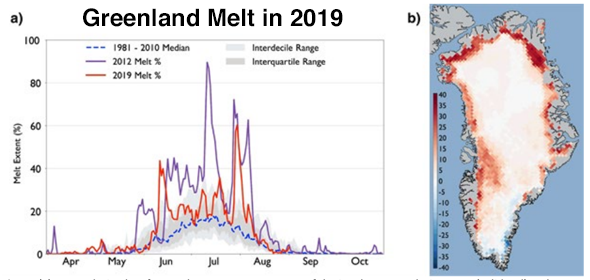

圖 5. 2019 年(紅色實線)和 2012 年創紀錄的融化年份(紫色實線)格陵蘭冰蓋表面融化面積佔冰蓋面積的百分比,此外還有 1981-2010 年的中位數(藍色虛線)和十分位數間距和四分位數間距(陰影部分)。(b) 2019 年夏季融化異常(以融化天數計算),相對於 1981-2010 年期間,根據天基被動微波觀測估算得出。圖片來源:NOAA 2019 年北極報告卡

5. 格陵蘭冰蓋接近歷史最高水平的融化導致全球海平面上升 20%

2019 年北極地區接近歷史最高水平的溫暖天氣導致格陵蘭冰蓋從 2018 年秋季到 2019 年底的冰損失範圍和幅度接近格陵蘭冰損失的先前記錄年份 2012 年。該報告稱,2019 年格陵蘭冰融化導致全球海平面上升了 0.7 毫米/年,約佔目前3.3 毫米/年海平面上升的 20%。自 1990 年代初以來,海平面上升一直在加速,目前的上升速度是 1990 年代初測量到的上升速度的大約兩倍。

自 1990 年代以來,格陵蘭冰蓋的損失有所加速,現在比那時高出七倍,這是 89 位科學家在2019 年 12 月的一項研究中得出的結論。自 1992 年以來,格陵蘭島已導致全球海平面上升約 1 釐米。一釐米聽起來可能不多,但在接受《華盛頓郵報》採訪時,該研究的共同負責人、利茲大學教授 Andrew Shepherd 說:“在全球範圍內,僅僅 1 釐米的海平面上升就會使另外 600 萬人遭受季節性和年度洪水。”

格陵蘭島冰損失目前正遵循政府間氣候變化專門委員會(IPCC)概述的最壞情況的嚴峻海平面預測。如果格陵蘭冰蓋完全融化(這將需要許多個世紀)——海平面將上升大約 24 英尺(7.4 米)。

圖 6. 2019 年 9 月 5 日,在巴哈馬大阿巴科島馬什港,五級颶風多里安造成的極端破壞的鳥瞰圖。圖片來源:Jose Jimenez Getty Images

6. 有記錄以來第二強的大西洋颶風——多里安——肆虐巴哈馬群島

8 月 28 日,颶風多里安作為 1 級颶風襲擊美屬維爾京群島的聖托馬斯,對加勒比群島造成 1.5 億美元的損失後,迅速增強為 5 級特大颶風,於 2019 年 9 月 1 日以 185 英里/小時的持續風速襲擊了巴哈馬大阿巴科島的海岸。這使得多里安與 1935 年的佛羅里達群島勞動節颶風並列成為有記錄以來(按風速計算)登陸時最強的大西洋颶風。多里安也是有記錄以來在加勒比海和墨西哥灣以外的開放大西洋中記錄到的最強颶風。有記錄以來唯一更強的大西洋颶風是 1980 年的艾倫,它在西加勒比海的風速為 190 英里/小時。

登陸時,多里安的移動速度僅為 5 英里/小時,多里安的眼牆部分以 5 級風力襲擊了大阿巴科島和大巴哈馬島,持續了 22 小時,然後這個強大的颶風最終減弱為 4 級強度。多里安的極端強風、20-25 英尺的風暴潮和高達 3 英尺(0.9 米)的降雨相結合,為巴哈馬帶來了歷史上最具破壞性的自然災害。美洲開發銀行在 11 月 15 日釋出的一份報告中稱,多里安給巴哈馬造成的損失為 34 億美元,佔其 120 億美元 GDP 的 25% 以上,是其歷史上損失最慘重的災難。保險經紀公司怡安估計多里安造成的損失超過 90 億美元,但根據我從怡安的 Steve Bowen 收到的電子郵件,這個數字可能需要向下調整。根據 reliefweb.com 的資料,多里安在巴哈馬造成 70 人死亡,300 人失蹤。

多里安的停滯使得颶風的風力湧起足夠多的冷水,從而大大削弱了風暴,9 月 6 日,颶風以 90 英里/小時的風速和 956 毫巴的最低中心氣壓,以 1 級颶風的形式在北卡羅來納州的哈特拉斯角登陸。多里安在美國造成 10 人死亡,損失 14 億美元,並引發了一場政治風暴——“神筆門”,此前特朗普總統於 9 月 1 日錯誤地在推特上發文稱阿拉巴馬州“很可能會受到比預期更嚴重的打擊”。

多里安還給加拿大造成了嚴重打擊,於 9 月 7 日以 2 級風力 100 英里/小時和 958 毫巴的氣壓,以溫帶氣旋的形式在加拿大新斯科舍省東部登陸,使其成為有記錄以來襲擊加拿大的第三強颶風或前颶風。加拿大造成的損失估計為 2 億美元。

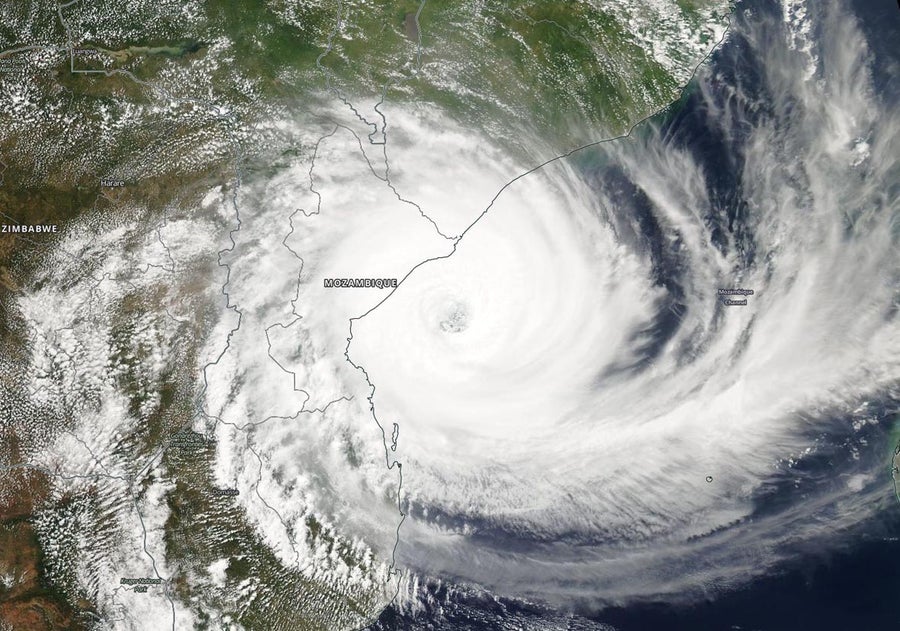

圖 7. 2019 年 3 月 14 日,蘇奧米衛星上的 VIIRS 儀器拍攝到的熱帶氣旋伊代。當時,伊代是一個 2 級高階風暴,風速為 110 英里/小時,正在接近莫三比克貝拉附近登陸。圖片來源:NASA

7. 熱帶氣旋伊代造成 964 人死亡——南半球有記錄以來第三致命的熱帶氣旋

在讓人想起 2005 年新奧爾良颶風卡特里娜的場景中,莫三比克的熱帶氣旋伊代在 3 月 14 日使數千人被困在屋頂上,在巨大的氣旋的暴雨和風暴潮造成的 30 英里寬的“內陸海洋”中。伊代以 2 級風暴形式在莫三比克貝拉(人口 53 萬)以北附近的高潮時登陸,風速為 110 英里/小時,給城市帶來了毀滅性的風暴潮。

該氣旋還造成了巨大的風力破壞,摧毀了莫三比克第四大城市貝拉的數百個屋頂。由於氣旋很大,且登陸時的移動速度很慢(接近 6 英里/小時),它成為了一個巨大的降雨製造者,衛星估計莫三比克中部地區的降雨量超過 2 英尺。伊代在辛巴威-莫三比克邊境地區的高地上停滯並消亡,給辛巴威東部帶來了超過 1 英尺的暴雨。莫三比克造成的損失估計為 20 億美元(佔 GDP 的 15%),辛巴威造成的損失估計為 6.22 億美元(佔 GDP 的 3.4%),使伊代成為兩國曆史上損失最慘重的災難。

伊代的官方死亡人數為 964 人,其中莫三比克 602 人死亡,辛巴威 299 人死亡,馬拉維 60 人死亡,馬達加斯加 3 人死亡,這使其成為南半球有記錄以來第三致命的熱帶氣旋。它是莫三比克有記錄以來第二致命的氣旋,也是辛巴威最致命的氣旋。與災難性風暴一樣,這些數字存在相當大的不確定性。

南半球最致命的熱帶氣旋

死亡人數 | 風暴 | 地點 | 年份 |

1650 | 印度尼西亞弗洛雷斯 | 1973 | |

1200 | 模里西斯 | 1892 | |

964 | 伊代 | 莫三比克、辛巴威、馬拉維 | 2019 |

800 | 莫三比克、馬達加斯加、辛巴威 | 2000 | |

517 | 法屬波利尼西亞 | 1903 | |

500 | 馬達加斯加 | 1951 | |

500 | 馬達加斯加 | 1927 | |

418 | 馬達加斯加 | 2004 | |

300+ | 馬達加斯加 | 1959 | |

300+ | 澳大利亞 | 1899 |

圖 8. 2019 年 12 月 4 日,蘇奧米衛星上的 VIRRS 儀器拍攝到的澳大利亞火災的煙霧。 圖片來源:NASA

8. 澳大利亞的末日火災季

根據澳大利亞氣象局的資料,澳大利亞在 2019 年經歷了有記錄以來最熱和最乾燥的一年。破紀錄的高溫和乾燥導致了該國前所未有的早期火災活動,至少造成 21 人死亡,1500 萬英畝土地被燒燬,3500 座建築物被毀。新南威爾士州鄉村消防局局長肖恩·菲茨西蒙斯在接受《悉尼先驅晨報》採訪時表示,2019 年“絕對”是該東南部州(包括悉尼)歷史上最糟糕的火災季。數千人不得不逃到海灘以避免被焚燒,並由軍艦和飛機提供物資並撤離。

由於南部春季(9 月至 11 月)是該國有記錄以來最乾燥的時期,火災季開始的時間異常早。澳大利亞在 12 月 18 日創下了有記錄以來最熱的一天,當時全國的平均每日最高氣溫達到 40.9°C(105.6°F)。第二天,這一紀錄被整整打破了一度,當時最高氣溫平均達到 41.9°C(107.4°F)。19 日在納拉伯的 49.9°C (121.8°F) 的讀數是 12 月地球上可靠測量的最高溫度。夏季才過了三分之一,澳大利亞的火災形勢可能會變得更加嚴峻。

高溫和乾燥部分是由於印度洋偶極子(IOD)的異常強烈的正位相模式所致,該模式給澳大利亞帶來了乾燥、下沉的空氣。另一個自然週期,即南方濤動(SAM),也加劇了澳大利亞的高溫和乾燥。然而,正如鮑勃·漢森在 Weather Underground 12 月 19 日指出的那樣,高溫也與我們預期的人為氣候變化的影響相符。極端的高溫和火災正在這個以化石燃料豐富和否認氣候科學的政客而聞名的國家引發政治反響。

然而,從整體上看,2019 年的火災並不是澳大利亞有記錄以來最致命、最具破壞性或最廣泛的火災。澳大利亞最致命的火災發生在“黑色星期六”,這是一系列災難性的火災,從 2009 年 2 月 7 日開始肆虐毗鄰的維多利亞州,造成 173 人死亡。現代澳大利亞歷史上最廣泛的叢林火災季發生在 1974-75 年,當時根據該國統計局的資料,大約 15% 的澳大利亞大陸(2.89 億英畝)被燒燬。前兩年的強降雨導致草地異常茂盛,在夏季高溫下乾涸,使大片地區被燒燬。

圖 9. 2019 年 10 月 13 日,在日本長野縣上田市,颱風海貝思過後,奇庫馬河上的一座受損的鐵路橋。海貝思在日本各地引發了前所未有的暴雨和災難性洪水,造成 98 人死亡,損失超過 150 億美元,使其成為 2019 年地球上最昂貴的天氣災害。圖片來源:Getty Images

9. 颱風海貝思:日本歷史上第二大昂貴的颱風(150 億美元)

2019 年,颱風海貝思於 2019 年 10 月 12 日以 2 級風暴、100 英里/小時的風速襲擊長野縣,導致日本遭受了歷史上第二大昂貴的颱風襲擊。海貝思經過東京都市區,並在日本大部分地區引發了前所未有的暴雨和災難性洪水,造成 98 人死亡,損失超過 150 億美元,使其成為 2019 年地球上最昂貴的天氣災害。海貝思登陸不到兩個月前,颱風法茜也以 2 級風暴登陸,並經過東京。法茜造成了 70 億美元的損失,使其成為日本有記錄以來第七大昂貴的颱風。

根據怡安和 EM-DAT 調整通脹後的損失估算,自 1950 年以來,日本十大最具破壞性的颱風中有三個發生在 2018 年之後。 2018 年的第四個颱風,潭美,造成 46 億美元的損失,只是勉強沒有進入榜單。

米雷耶,1991 年,191 億美元

海貝思,2019 年,150 億美元

飛燕,2018 年,126 億美元

桑達,2004 年,125 億美元

弗洛,1990 年,80 億美元

巴特,1999 年,78 億美元

法茜,2019 年,70 億美元

維拉,1959 年,53 億美元(5098 人死亡)

莎拉,1986 年,51 億美元

維姬,1998 年,48 億美元

此列表不包括 2018 年 7 月日本南部發生的 102 億美元的洪水災害,該災害是由靜止的季節性鋒面邊界受颱風帕布殘留的水汽增強引起的。颶風科學家一致認為,西北太平洋的颱風正在比以前更北的緯度達到其最大強度,這增加了日本的颱風風險。在 11 位颶風科學家 2019 年的一篇綜述論文中,熱帶氣旋和氣候變化評估:第一部分。檢測和歸因,11 位作者中有 9 位得出結論,證據表明人為氣候變化導致了觀察到的更強烈颱風的極向遷移。

在同一研究中,11 位作者中有 10 位得出結論,證據表明自 1980 年代初期以來,全球颶風強度的熱帶氣旋(包括颱風)的平均強度明顯增加,11 位作者中有 8 位得出結論,證據表明人為氣候變化導致了這種強度的增加。

10. 美國曆史上最潮溼年份造成的洪水損失超過 150 億美元

2019 年,美國本土經歷了有記錄以來最潮溼的 1 月至 11 月,2018 年 7 月至 2019 年 6 月是美國大陸歷史上最潮溼的 12 個月時期。2019 年幾乎每個州的降水量都高於平均水平,密歇根州、明尼蘇達州、北達科他州、南達科他州和威斯康星州的降水量創下了紀錄。根據保險經紀公司怡安的資料,創紀錄的潮溼天氣導致中西部和美國東部地區遭受了超過 150 億美元的洪水損失。根據NOAA/NCEI的資料,自 1980 年以來,只有一次與颶風無關的美國洪水災害造成的損失更高——1993 年中西部大洪水,損失達 370 億美元(2019 年美元)。

3 月 12 日至 14 日席捲美國中部的“炸彈氣旋”(冬季風暴烏爾默)給至少 40 個河流觀測站帶來了有史以來最高的洪水。風暴前強勁的南風帶來了溫暖、潮溼的空氣和暴雨,這些暴雨落在了積雪厚重的冰凍地面上。降雨融化了積雪中的大量水,由此產生的徑流流過冰凍的地面,直接流入河流。大塊的冰塊堵塞了河流,堤壩決堤,導致了密蘇里河沿岸和附近,特別是內布拉斯加州東部和艾奧瓦州西部的災難性洪水。據怡安估計,3 月和 4 月期間,美國的洪水損失為 50 億美元。從 4 月到 7 月的進一步強降雨導致美國中部和東部地區遭受了另外 100 億美元的洪水損失,並導致密西西比河沿岸幾個點出現了有記錄以來最長的洪水持續時間。