本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

西北太平洋是地球上最著名的強熱帶氣旋滋生地。該地區廣闊的異常溫暖的水域產生了地球上超過一半的頂級 5 級風暴。因此,看到西北太平洋在 2019 年出現第三個 5 級風暴——超級颱風海龍——於 11 月 5 日形成,這並不奇怪。幸運的是,海龍位於日本東南部的遙遠海域,對任何陸地地區都沒有威脅。

但海龍並非普通的 5 級風暴。海龍利用了 29-30°C (84-86°F) 左右的溫暖海面溫度、適度的風切變和高海洋熱含量(大約 75-100 千焦/平方釐米),展現了極其罕見的強烈增強。11 月 5 日 18 時格林威治標準時間,聯合颱風警報中心(JTWC)將海龍的峰值強度定為異常極端:持續 1 分鐘的平均風速為 180 英里/小時,中心氣壓為 897 毫巴。JTWC 將這種風速的颱風分類為大約每兩年出現一次。但是,對海龍強度的真正令人震驚的估計來自威斯康星大學科學家開發的一種先進衛星技術的獨立評估。該方法稱為高階德沃夏克技術 (ADT),更適合生成用於比較歷史風暴的評級。ADT 將海龍的風速評為 192 英里/小時,使其成為自 1979 年可靠的衛星測量時代開始以來全球看到的第八強熱帶氣旋

帕特里夏(2015 年,東北太平洋) | 209 英里/小時 |

海燕(2013 年,西北太平洋) | 202 英里/小時 |

泰培(1979 年,西北太平洋) | 199 英里/小時 |

蓋伊(1992 年,西北太平洋) | 199 英里/小時 |

吉爾伯特(1988 年,大西洋) | 196 英里/小時 |

尤里(1991 年,西北太平洋) | 196 英里/小時 |

尼達(2009 年,西北太平洋) | 196 英里/小時 |

海龍(2019 年,西北太平洋) | 192 英里/小時 |

琳達(1997 年,東北太平洋) | 192 英里/小時 |

艾倫(1980 年,大西洋) | 192 英里/小時 |

瓦內莎(1984 年,西北太平洋) | 192 英里/小時 |

威爾瑪(2005 年,大西洋) | 192 英里/小時 |

安吉拉(1995 年,西北太平洋) | 192 英里/小時 |

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

使用 ADT 評定的最強熱帶氣旋

圖 1。 1979 年至 2017 年間十二個最強熱帶氣旋的紅外衛星影像,增強了與德沃夏克衛星強度估計技術一起使用。所有風暴都以各自的最大強度顯示,重新對映到相同的投影和比例。來源:Velden 等人。2017 年,《使用高階德沃夏克技術重新處理衛星時代最強烈的歷史熱帶氣旋》,《每月天氣評論》(美國氣象學會)

熱帶氣旋強度的衛星估計存在很多不確定性

關於海龍到底有多強,存在很多不確定性,因為它的強度完全是從衛星資料估算出來的。對熱帶氣旋強度的最佳估計來自颶風獵人。他們的飛機直接飛入風暴,可以對風進行三項獨立測量:透過飛行高度風速儀表、落入地面的投落式探空儀以及對海面粗糙度的步進頻率微波輻射計 (SFMR) 觀測。所有這些測量技術都存在誤差,而且飛機不會對整個風暴進行取樣。因此,預計測量熱帶氣旋峰值強度的誤差至少為 5 英里/小時,並且誤差為 10 英里/小時可能很常見。

不幸的是,颶風獵人通常只在大西洋飛行,在東北太平洋執行一些任務,用於威脅墨西哥、中美洲或夏威夷的颶風。美國空軍在西北太平洋的定期颶風獵人任務於 1987 年結束,並且在世界其他海域從未進行過定期颶風獵人任務。所有這些區域都依賴於僅透過衛星進行的強度估計。

使用衛星估計熱帶氣旋強度的方法稱為德沃夏克技術,由弗農·德沃夏克於 1975 年開發。該方法依賴於對特徵雲模式的專家主觀人工分析,並生成一個熱帶數字(T-數),該數字範圍從風速為 29 英里/小時的熱帶低壓的 1.0 到風速為 196 英里/小時的 5 級風暴的 8.0。請注意,這個上限存在一個問題,因為我們知道熱帶氣旋的風速至少可以達到 215 英里/小時。這是 2015 年的颶風帕特里夏在墨西哥太平洋沿岸達到的強度,由颶風獵人測量。如果我們只有帕特里夏的衛星測量資料,就很難證明其強度大於 196 英里/小時是合理的。

德沃夏克技術並非始終在一位專家與另一位專家之間、一個預報辦公室與另一個預報辦公室之間或一個颶風季節與另一個颶風季節之間始終如一地應用。與颶風獵人的風速測量資料進行比較表明,使用德沃夏克方法透過衛星估計的風速表現出奇地好,大約 50% 的時間相差 5 英里/小時或更少,大約 75% 的時間相差 13 英里/小時或更少。但是,大約 10% 的時間,差異為 20 英里/小時或更多。

為了避免與德沃夏克技術的主觀人工應用相關的問題,開發了一種使用颶風獵人資料校準的該方法的計算機自動版本,稱為高階德沃夏克方法,從 1998 年開始,由威斯康星大學氣象衛星研究合作研究所 (CIMSS) 的 Chris Velden 和 Timothy Olander 領導的科學家團隊開發。他們客觀的高階德沃夏克技術 (ADT) 是完全自動化的,並且可以即時執行,生成一個 T 值,可以與 JTWC 等組織給出的主觀德沃夏克技術估計值進行比較。與主觀德沃夏克技術估計值產生以 0.5 為增量且上限為 8.0 的 T 值不同,ADT T 值的解析度以 0.1 為增量,並且可以超過 8.0。海龍的峰值 ADT 強度為 T7.9,使其成為自 1979 年開始準確衛星測量以來有記錄的第八強熱帶氣旋。

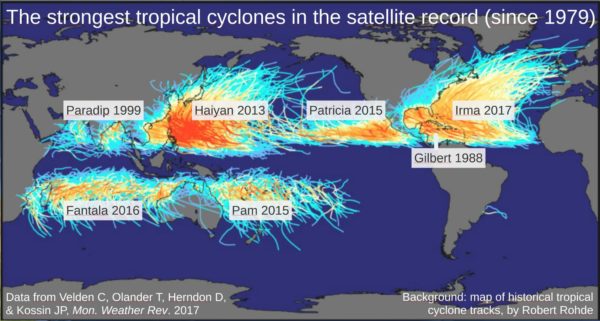

圖 2。 使用 Velden 等人 2017 年描述的高階德沃夏克技術 (ADT) 評定的主要海洋區域中看到高熱帶氣旋活動的最強風暴,使用高階德沃夏克技術重新處理衛星時代最強烈的歷史熱帶氣旋。在七個區域中,有五個區域在過去六年裡出現了有史以來最強烈的風暴。東北太平洋的颶風帕特里夏(2015 年)是分析期間任何盆地中最強烈的風暴,其次是西北太平洋的颱風海燕(2013 年)、颱風泰培(1979 年)和颱風蓋伊(1992 年)。大西洋盆地的颶風吉爾伯特(1988 年)略高於颶風艾倫(1980 年)和颶風威爾瑪(2005 年)。在北印度洋盆地,熱帶氣旋帕拉迪普(1999 年)擊敗了熱帶氣旋錫德(2007 年),而在南印度洋,熱帶氣旋加菲羅(2004 年)被認為是強度最高的。在澳大利亞地區,熱帶氣旋莫妮卡(2006 年)被歸類為最強烈的事件,而在東南太平洋盆地,熱帶氣旋帕姆(2015 年)擊敗了熱帶氣旋溫斯頓(2016 年)。透過選擇中心氣壓較低的風暴範塔拉(2016 年),解決了南印度洋中兩次風暴風力強度相等的並列。透過與該論文的主要作者 Chris Velden 的個人溝通,增加了開放大西洋的颶風艾爾瑪。影像取自 2018 年 RealClimate.org 的帖子,全球變暖是否使熱帶氣旋更強? 來源:Stefan Rahmstorf 繪圖;Robert Rohde 的背景影像(CC BY-SA 3.0)

最強的熱帶氣旋是否正在變得更強?

理論認為,氣候變暖應該會使最強的熱帶氣旋變得更強,因為颶風是從海洋中提取熱能並將其轉化為風的形式的動能的熱力發動機。由於在沒有颶風獵人資料的區域應用德沃夏克技術存在不確定性,以及我們擁有衛星資料的時間相對較短,因此尚不確定我們是否看到最強風暴的強度因人為造成的氣候變化而增加(儘管許多研究論文正在發現這方面的證據 - 請參閱本文末尾的相關帖子列表)。

在 11 位颶風科學家 2019 年的綜述論文中,《熱帶氣旋與氣候變化評估:第一部分。檢測和歸因》,11 位作者中的 10 位得出結論,證據的平衡表明,自 1980 年代初期以來,全球颶風的全球平均強度明顯增加;11 位作者中的 8 位得出結論,證據的平衡表明,人為造成的氣候變化對此做出了貢獻。所有 11 位作者都一致認為,證據的平衡表明,近年來達到 4-5 級強度的颶風比例有所增加;11 位作者中的 8 位得出結論,證據的平衡表明,人為造成的氣候變化對此做出了貢獻。

ADT(高階德沃夏克技術)的開發者在2017年發表了一篇論文,《使用高階德沃夏克技術重新處理衛星時代最強烈的歷史熱帶氣旋》,回顧了自1979年開始有準確衛星資料以來(印度洋除外,該地區準確資料始於1998年)記錄在案的最強熱帶氣旋。使用ADT得出的最強熱帶氣旋列表與官方的“最佳路徑”評級不同,因為後者使用每六小時一次的時間解析度資料。風暴通常在這些6小時的時間間隔之間達到其峰值強度,而ADT可以根據衛星影像的可用性生成強度評級,最快可達每30分鐘一次。使用來自地球靜止衛星的、對於每場風暴都具有相同解析度的影像,採用一致的方法,他們的ADT評級(使用颶風獵人的測量結果進行了調整),在上述表格中顯示,發現41年衛星記錄中最強的13個熱帶氣旋中有5個發生在最近的20年內(克里斯·維爾登在一封電子郵件中確認,本週的超強颱風海龍也在這個列表中)。記錄強度風暴中有八次發生在最初的20年期間(1979-1998)。

13場風暴的樣本量不足以得出任何結論,但這個結果本身並不表明創紀錄強度的熱帶氣旋正在變得更加常見。更令人驚訝的是,在熱帶氣旋活動頻繁的七個主要海洋區域中,有五個區域的記錄中最強的風暴發生在過去六年內(圖2)。今年可能還會出現新的記錄:克里斯·維爾登在一封電子郵件中表示,今年9月以185英里/小時的風速襲擊巴哈馬的颶風多里安,有可能成為有記錄以來在開放大西洋(加勒比海和墨西哥灣以外)最強的颶風——一旦國家颶風中心在2020年釋出對該風暴的季後分析。目前的記錄保持者是2017年的颶風艾爾瑪(180英里/小時的風速)。

相關帖子

鮑勃·漢森在《氣象地下》網站的Category 6部落格11月5日的帖子中提供了更多關於颱風海龍的背景資訊和影像連結。

颶風多里安值得被評為6級,我2019年10月的帖子。

美國東南部沿海地區颶風的保護性風切變屏障可能在未來幾十年減弱,我2019年6月的帖子。

大西洋颶風快速增強的異常上升趨勢歸咎於全球變暖,我2019年2月的帖子。

像邁克爾和哈維一樣危險的快速增強的登陸颶風可能變得更加常見,我2018年10月的帖子。

在更溫暖的世界中,預計極端颶風降雨量將增加,我2018年6月的帖子。

觀測到的熱帶氣旋運動減緩可能預示著更多類似哈維的暴雨,我2018年6月的帖子。

全球變暖會產生更大的颶風嗎?,我2018年4月的帖子。

全球變暖會使颶風預報更加困難嗎?,我2017年1月的帖子。

2016年可能受氣候變化影響的十大熱帶氣旋事件,我2016年12月的帖子。

坦帕灣的極端“灰天鵝”颶風:潛在的未來災難,我2016年7月的帖子。

颶風帕特里夏的215英里/小時的風速:一個警鐘,我2016年的帖子。

由於全球變暖,卡特里娜級別的風暴潮已經增加了一倍以上,我2013年的帖子。

在溫暖的年份,破壞性的卡特里娜級別的風暴潮發生的可能性是原來的兩倍,我2012年的帖子。

颶風研究的大筆資金,我2006年10月的帖子。