本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

上個月,當科學家宣佈了新的證據,表明在一個遙遠的星系中,兩個巨大的黑洞正在彼此螺旋靠近,註定要發生一場災難性的合併時,他們引起了廣泛關注。不止一位非記者、非科學家的朋友興奮地向我提到了這個新聞。(至少其中一位朋友忽略了黑洞距離我們 35 億光年,而不是在我們後院的部分。)

這是一個非常酷的發現。它也與我一直在閱讀的關於射電星系、類星體和黑洞研究歷史的內容不謀而合。這提醒人們,有時一些想法會被擱置多年,甚至幾十年,然後以新的形式重新出現。

我的意思是,這項新研究來自哥倫比亞大學的科學家,他們分析了包括哈勃在內的太空望遠鏡的資料,並得出結論,在類星體 PG 1302-102 的中心,兩個超大質量黑洞將在大約 10 萬年後合併。(來自加州理工學院的一個團隊首先發現了這對黑洞,並在今年早些時候發表了他們的研究結果。)類星體是一些有史以來觀測到的最明亮和最遙遠的天體,是一種活動星系核 (AGN)。在 20 世紀 50 年代,當天文學家發現第一個活動星系核——射電星系,它們通常比類星體更近,也更不極端——他們認為他們看到的是兩個星系碰撞。這是一個不錯的猜測。透過光學望遠鏡,第一個已知的射電星系天鵝座 A,看起來像兩個星系在碰撞。但情況很快變得更加複雜。1953 年,天文學家表明,天鵝座 A 的射電輻射來自兩個對稱的瓣狀物,呈啞鈴狀排列。許多研究人員正確地推測,這個啞鈴中心的一些微小物體一定為兩個瓣狀物提供動力。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

到 20 世紀 50 年代末,大多數科學家已經將星系碰撞假說擱置一邊。他們的新任務是弄清楚這些奇異天體中心隱藏著什麼。候選者包括質量為數百萬甚至數十億個太陽的“超巨星”、從其他維度向我們宇宙傾瀉能量的白洞、中子星團以及反物質-物質湮滅。最終,科學家們接受了今天被廣泛接受的解釋:類星體、射電星系和其他活動星系核都由狂暴的超大質量黑洞提供動力。

當然,如果哥倫比亞大學和加州理工學院的科學家是正確的,PG 1302-102 包含的不是一個而是兩個中心超大質量黑洞。這就是舊想法重新出現的地方:原因是 PG 1302-102 很可能是兩個星系合併的產物。

理論家在 20 世紀 80 年代重新提出了碰撞星系假說,以解釋類星體與其他星系的不同之處。到那時,似乎大多數星系的核中都包含超大質量黑洞。但只有大約百分之一的星系具有活動核。它們有什麼不同?是什麼導致它們發光?自然是碰撞的星系。

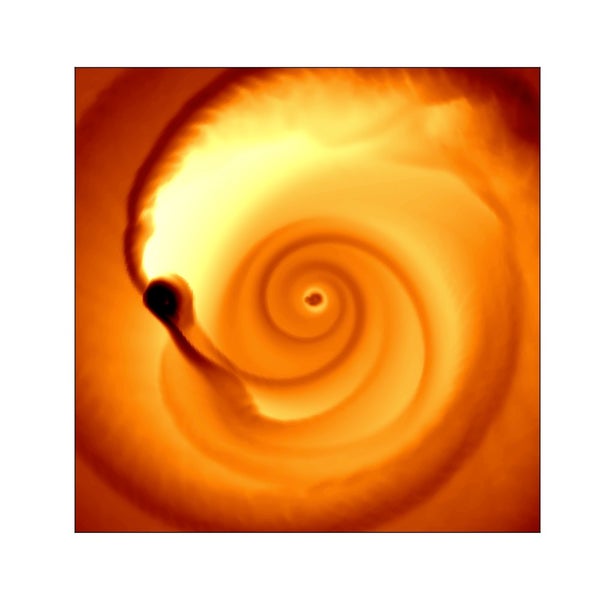

這個想法並不是指恆星相互碰撞並爆炸:恆星之間的距離非常遠,即使在合併的星系中,直接碰撞的可能性也很小。相反,該理論認為,當星系合併時,會導致阻力和扭矩以及一般的軌道擾動,將恆星和雲從它們通常的路徑上撞開,在某些情況下,會將它們螺旋式地送入類星體中心的黑洞。隨之而來的黑洞吞噬狂潮產生了我們地球上識別為類星體的輻射噴泉。

哥倫比亞大學的研究人員之一佐爾坦·海曼說,自 20 世紀 80 年代以來,類星體的碰撞星系模型一直保持得相當好。“自 20 世紀 80 年代以來,已經進行了大量的理論工作,特別是更復雜的模擬,表明當兩個星系合併時,大量氣體被驅動到星核,這可以點亮類星體,”他在一封電子郵件中寫道。“還有大量的觀測工作表明,類星體與恆星形成的爆發有關(這是最近合併的另一個跡象),並且許多類星體的宿主星系(這些宿主通常很難看到)看起來像正在合併的星系,或者是一個顯示出擾動形狀的單個星系,表明最近發生了合併。” 然而,海曼說,現在的圖景更加微妙。最大、最亮的類星體可能是星系碰撞的結果,但對於較小的星系和較暗的類星體,情況尚不清楚。

正如可觀測宇宙邊緣的現象通常情況一樣,問題依然存在。其中包括:有多少類星體包含多個超大質量黑洞?這些黑洞最終會合並,還是會無限期地相互環繞執行?

PG 1302-102 提出了答案。“我們幾乎 100% 確定大多數星系在某個時候都有一對[黑洞],”海曼在電話中告訴我。“這直接源於我們知道每個星系通常在中心都有一個黑洞——這是一個 20 年前的發現。A:所有星系中心都有黑洞。B:星系一直在合併。從這兩件事來看,黑洞合併經常發生是完全顯而易見的。你看到的每個星系很可能在過去幾十億年裡都與另一個星系合併過。問題是,這兩個黑洞是否已經合併,或者它們是否仍然存在?”

認為環繞執行的黑洞對可能永遠不會合並的原因被稱為“最後秒差距問題”。這個想法是,如果你有一對相距遙遠的環繞執行的黑洞,除非有什麼東西降低它們的軌道,使它們逐漸靠近,否則它們沒有理由合併。你需要摩擦力才能實現這一點。但是,如果周圍沒有任何東西產生摩擦力怎麼辦?這些黑洞如何才能靠得足夠近以合併?這是一個非常棘手的問題。(物質如何環繞黑洞執行併到達事件視界被吞噬也是一個問題。那是另一篇文章的主題。)“有些人認為最後秒差距問題無法解決——黑洞會被掛起[環繞執行並且永遠無法合併],”海曼說。“這是我們論文的另一個重要之處。這些黑洞相距百分之一秒差距。顯然,它們設法解決了臭名昭著的最後秒差距問題。”