本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

事情變得越怪異,保羅·費耶拉本德就越發重要。也許這就是為什麼這位哲學界的麻煩製造者的名字最近如此頻繁地出現。例如,哲學家馬西莫·皮格里奇就寫了一篇由四部分組成的評論關於費耶拉本德“為占星術辯護”的文章。我在1992年採訪了費耶拉本德,並在我1996年出版的《科學的終結》一書中對他以及卡爾·波普爾和托馬斯·庫恩進行了人物特寫。我喜歡強調事物正在變得越來越好的所有方面(例如,參見“是的,特朗普很可怕,但不要對進步失去信心”),但費耶拉本德對“進步”的激烈批評似乎比以往任何時候都更貼切。以下是我撰寫的關於我見過的最富挑戰性和娛樂性的思想家之一的編輯版本。——約翰·霍根

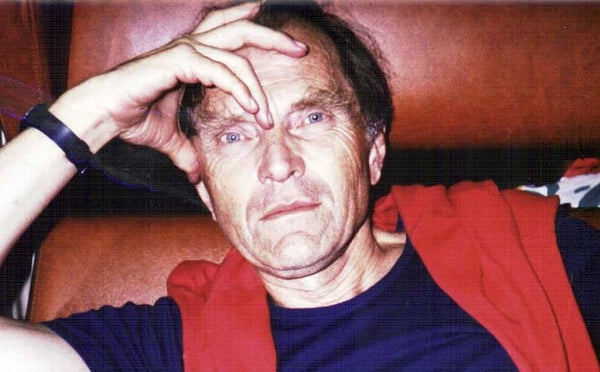

在1987年發表於《自然》雜誌的一篇題為《科學錯在哪裡》的文章中,兩位英國物理學家對公眾日益增長的對科學的反感感到擔憂。他們將這種趨勢歸咎於哲學家,這些哲學家否認科學發現了客觀的、絕對的真理。這篇文章刊登了三位“真理的背叛者”的照片:卡爾·波普爾、托馬斯·庫恩和保羅·費耶拉本德。費耶拉本德被物理學家稱為科學的“頭號敵人”,他看起來尤其具有顛覆性。他對著鏡頭詭秘地一笑,似乎在密謀著某種巨大的惡作劇。

所有的哲學懷疑論者都容易陷入自我矛盾。波普爾和庫恩在接受我採訪時都落入了這種陷阱。波普爾反對科學和政治中的確定性,但他卻拍著桌子堅持說自己不是教條主義者。庫恩則絞盡腦汁地試圖精確解釋當他談到真正的、客觀的溝通是不可能的時候,他究竟是什麼意思。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

懷疑論者避開這個陷阱的一種方法是擁抱——甚至沉迷於——悖論、諷刺和誇張的修辭。這就是費耶拉本德的策略。他的第一本也是最著名的書《反對方法》認為,哲學無法為科學提供理論基礎,因為根本沒有理論基礎可以解釋。他嘲笑波普爾對證偽的強調是“實證主義茶杯裡的一小口熱氣”,他認為庫恩的科學革命模型可以應用於有組織犯罪。費耶拉本德用“一切皆可”這句話總結了他的反信條。

費耶拉本德喜歡故作姿態,這使得人們很容易將他簡化為聳人聽聞的語錄。他將科學比作巫毒教、巫術和占星術。他同情那些希望在公立學校教授神創論的宗教原教旨主義者。他的《名人錄》條目評論道:“我的一生是意外的結果,而不是目標和原則。我的智力工作只是其中微不足道的一部分。愛和個人理解更為重要。那些熱衷於客觀性的傑出知識分子扼殺了這些個人因素。他們是罪犯,而不是人類的解放者。”

在《告別理性》的結尾,費耶拉本德談到了一個“激怒了許多讀者,也讓許多朋友失望的問題——我拒絕譴責甚至極端的法西斯主義,以及我建議應該允許它蓬勃發展”。費耶拉本德認為,譴責法西斯主義將錯誤地暗示它已經被戰勝了。

“我說奧斯威辛集中營是仍然存在於我們中間的一種態度的極端表現。它表現在工業民主國家對少數族裔的待遇上;表現在教育中,包括人道主義觀點的教育,但大多數時候,這種教育只是把優秀的年輕人變成他們老師的蒼白而自以為是的副本;它體現在核威脅、致命武器的數量和威力不斷增加,以及一些所謂的愛國者準備發動一場戰爭,與這場戰爭相比,大屠殺將顯得微不足道。它表現在對自然的破壞和對‘原始’文化的摧毀,而從未考慮到那些因此而被剝奪了生活意義的人;表現在我們知識分子的巨大自負中,他們相信自己確切地知道人類需要什麼,並堅持不懈地努力按照他們自己可悲的形象來重塑人們;表現在我們一些醫生的幼稚的自大狂中,他們用恐懼勒索病人,殘害他們,然後用鉅額賬單迫害他們;表現在許多所謂的真理探索者缺乏感情,他們系統地折磨動物,研究它們的不適,並因其殘忍而獲得獎勵。就我而言,奧斯威辛集中營的劊子手和這些‘人類的恩人’之間沒有任何區別。”

在1990年代初期,為了採訪費耶拉本德,我打電話給加州大學伯克利分校的哲學系,他最近從那裡退休。以前的同事不知道他在哪裡,他們預測我尋找他的努力將是徒勞的。他有接受會議演講邀請但不露面的習慣。他邀請同事去他家拜訪,但當他們到達時,他卻不開門。

瀏覽科學史雜誌《伊西斯》時,我看到一篇費耶拉本德的書評,其中展現了他寫俏皮話的才華。為了回應這本書對宗教的批評,費耶拉本德反駁道:“與天體力學相比,祈禱可能效率不高,但它肯定在某些經濟學領域佔有一席之地。”我打電話給《伊西斯》的編輯,詢問如何聯絡費耶拉本德,他給了我一個位於瑞士蘇黎世附近的地址。

我給費耶拉本德郵寄了一份諂媚的採訪請求,令我高興的是,他用手寫便條回覆,同意接受採訪。他附上了一張自己的照片,照片中他站在一個裝滿盤子的水槽前。(見下方)。“如果我們能聚在一起進行交流,”他寫道,“我希望您使用隨附的照片,這張照片顯示我正在做我最喜歡的活動,為我的妻子洗碗。”

費耶拉本德再次寫信說,他將和他的妻子,物理學家格拉齊亞·博里尼一起來紐約市,並很樂意與我見面。他說我應該採訪博里尼,她的工作比他的有趣得多。

在萬聖節前幾天的一個寒冷的夜晚,我在曼哈頓一位前學生的豪華公寓裡見到了費耶拉本德,這位學生明智地放棄了哲學,轉行房地產。她領我走進她的廚房,費耶拉本德和博里尼坐在桌旁啜飲葡萄酒。他從椅子上猛地站起身,歪歪扭扭地站著迎接我。這時我才想起費耶拉本德在第二次世界大戰期間背部中彈。

費耶拉本德有著妖精般的稜角分明的面容和狂熱的魅力。他時而慷慨陳詞,時而嗤之以鼻,時而哄騙,時而低語——這取決於他的觀點或意圖——同時像指揮家一樣揮舞著雙手。自嘲為他的傲慢增添了趣味。他稱自己“懶惰”和“大嘴巴”。當我問他對某個觀點的“立場”時,他畏縮了。“我沒有立場!”他喊道。“如果你有立場,它總是被擰緊的東西。”他把一把隱形的螺絲刀擰進桌子裡。“我有我非常積極捍衛的觀點,然後我發現它們是多麼愚蠢,然後我就放棄它們!”

博里尼帶著縱容的微笑看著這場表演,她的舉止像費耶拉本德一樣平靜而激動。她在1983年在伯克利上了費耶拉本德的課,六年後他們結婚了。博里尼偶爾會加入對話——例如,在我問為什麼費耶拉本德激怒了科學家之後。

“我不知道,”他天真無邪地說。

博里尼說,當另一位物理學家第一次描述費耶拉本德的觀點時,她感到非常憤怒。“有人要從我手中奪走宇宙的鑰匙,”她解釋道。當她讀了他的書後,她意識到他的觀點遠比他的批評者聲稱的要微妙得多。“這就是我認為你應該寫的東西,”博里尼告訴我,“巨大的誤解。”

“哦,算了吧,她不是我的新聞發言人,”費耶拉本德說。

費耶拉本德在維也納出生和長大,熱愛藝術和科學。十幾歲時,他夢想成為一名歌劇演員和天文學家。“我會用下午的時間練習唱歌,晚上在舞臺上表演,然後在深夜觀察星星,”他說。

德國於1938年佔領奧地利,1942年,時年18歲的費耶拉本德入伍軍官學校。他最終負責俄羅斯前線的3000人。1945年,在與俄羅斯人作戰(實際上是在逃離俄羅斯人)時,他背部下方中彈。“我站不起來,”費耶拉本德回憶道,“我還記得這個景象:‘啊,我將坐在輪椅上,在書架之間來回滾動。’”

在柺杖的幫助下,他恢復了行走能力。戰後在維也納大學學習期間,他在物理學和歷史學之間猶豫不決,最終選擇了哲學。他透過純粹的聰明才智來提出荒謬的立場的才能,助長了他對修辭勝過真理的懷疑。“真理本身就是一個修辭術語,”費耶拉本德斷言。他伸出下巴,莊嚴地說,“‘我正在尋找真理。’哦,天哪,多麼偉大的人。”

1950年代初期,費耶拉本德在倫敦師從波普爾。在布里斯托爾大學任教後,他於1959年搬到伯克利,在那裡他與庫恩成為朋友。

正如庫恩在接受我採訪時所做的那樣,費耶拉本德否認自己是反科學的。他堅持認為沒有科學方法是支援科學的。他說,科學的唯一方法是“機會主義”。“你需要一個裝滿各種工具的工具箱。不僅僅是一把錘子和釘子,僅此而已。”這就是他所說的他備受詬病的短語“一切皆可”(而不是通常認為的,一種科學理論與任何其他理論一樣好)。將科學限制在特定的方法論——例如波普爾的證偽方案或庫恩的“常規科學”——會摧毀它。

另一方面,費耶拉本德反對科學優於其他知識模式的說法。他討厭西方國家不顧人民意願,將科學產品——無論是進化論還是核電站——強加於人民的傾向。“國家和教會之間是分離的,”他喊道,“但國家和科學之間卻沒有分離!”

費耶拉本德說,科學“提供了關於宇宙、成分、發展、生命如何產生以及所有這些東西的精彩故事”。但是,公眾的稅款用於研究,他們應該可以自由地拒絕理論和技術。

費耶拉本德補充說,“當然,我走極端,但不是人們指責我的那種極端,即拋棄科學。拋棄科學至上的想法。那是可以的。它必須是具體情況具體分析的科學。”畢竟,科學家之間經常存在分歧。“當一位科學家說,‘每個人都必須遵循這條道路’時,人們不應該認為這是理所當然的。”

如果他不是反科學的,我問道,那麼他在《名人錄》中說知識分子是罪犯是什麼意思?“我長期以來都是這麼認為的,”費耶拉本德說,“但去年我把它劃掉了,因為有很多優秀的知識分子。”他轉向他的妻子。“我的意思是,你就是一位知識分子。”

“不,我是一名物理學家,”她回答道。

費耶拉本德聳聳肩。“‘知識分子’是什麼意思?它指的是那些思考問題比其他人更久的人,也許吧。但他們中的許多人只是踐踏了其他人,說,‘我們已經搞清楚了。’”

費耶拉本德開始批判西方的進步概念。他說,非洲的功夫布須曼人“在任何西方人進來幾天後就會死去的環境中生存”。“現在你可能會說這個社會的人們壽命更長,但問題是生活質量如何,而這尚未決定。”

我說,不識字的部落人民可能很快樂,但他們是無知的。知識難道不比無知更好嗎?“知識有什麼了不起的?”費耶拉本德反駁道。“他們彼此友善。他們不會互相打壓。”他們也比所謂的專家更瞭解他們的環境,例如當地植物的特性。“所以說這些人是無知的,簡直是……這才是無知!”

我問費耶拉本德關於他為神創論辯護的問題。難道他不擔心幫助美國的宗教保守派(他們在美國非常強大)攻擊科學嗎?“科學已被用來證明某些人的智商很低,”他咆哮道。“所以一切都被以許多不同的方式使用。科學可以用來打壓各種各樣其他人。”

但是,難道不應該教孩子們科學理論和宗教神話之間的區別嗎?“當然。我會說,科學現在非常流行,”他回答道。“但是,我也必須讓另一方儘可能多地提供證據,因為另一方總是得到簡短的介紹。”

費耶拉本德開始聽起來像一個普通的文化相對主義者,試圖保護世界上豐富多彩的信仰體系免受科學的欺凌。我丟擲了我的殺手鐧問題:他用理性主義的技巧來攻擊理性主義的方式,難道沒有矛盾之處嗎?

費耶拉本德不慌不忙。“嗯,它們只是工具,工具可以以你認為合適的任何方式使用,”他溫和地說。“他們不能責怪我使用它們。”

費耶拉本德似乎對這個話題感到厭煩了。當他告訴我他正在寫一本書《豐裕的征服》時,他重新燃起了熱情,這本書是關於人類對還原論的熱情。它將探討“所有人類事業”都試圖減少現實中固有的自然多樣性或“豐裕”。

“首先,感知系統會減少這種豐裕,否則你就無法生存。”宗教、科學、政治和哲學代表了我們進一步壓縮現實的嘗試。當然,這些征服豐裕的嘗試只會產生新的複雜性。“很多人在政治戰爭中被殺害。我的意思是,某些觀點是不受歡迎的。”我意識到,費耶拉本德談論的是對答案的追求,即解開現實之謎的秘密。

但在費耶拉本德看來,答案將永遠超出我們的掌握範圍。他嘲笑一些科學家相信他們有朝一日可以將現實簡化為一個單一的理論。“讓他們擁有他們的信仰吧,如果這能給他們帶來快樂。也讓他們就此發表演講吧。‘我們觸及了無限!’有些人說”——無聊的聲音——“‘是啊是啊,他說他觸及了無限。’有些人說”——興奮的聲音——“‘是啊是啊!他說他觸及了無限!’但是要告訴學校裡的小孩子們,‘現在這就是真理’,那就太過分了。”

費耶拉本德說,所有對現實的描述都是不充分的。“你認為這隻朝生暮死的蜉蝣,這個微不足道的東西,人類——根據今天的宇宙學!——可以搞清楚一切嗎?這在我看來太瘋狂了!這不可能成真!他們搞清楚的是對他們行為的一種特殊反應,而這種反應產生了宇宙,而隱藏在背後的現實正在嘲笑!‘哈哈!他們以為他們已經發現我了!’”

語言“是透過處理事物、椅子和一些工具而創造出來的。而且僅僅在這個小小的地球上!”費耶拉本德停頓了一下,陷入了一種昇華的狀態。“上帝是散發出來的,你知道嗎?它們降臨下來,變得越來越物質化。在最後一次散發中,你可以看到它的一絲痕跡並猜測它。”

我對他的爆發感到驚訝,問費耶拉本德是否信教。“我不確定,”他回答道。他從小信奉天主教,後來成為堅定的無神論者。“現在我的哲學已經發生了徹底的轉變。宇宙不可能只是——砰!——你知道,然後發展。這根本沒有任何意義。”

當我準備離開時,費耶拉本德問我是否結婚了。是的,我說,並補充說我前一天晚上帶妻子出去吃飯慶祝她的生日。晚餐怎麼樣?費耶拉本德問道。很好,我回答道。“你們沒有漸行漸遠吧?這不是你和她一起慶祝的最後一個生日吧?”

博里尼怒視著他。“為什麼會是最後一個?”

“我不知道!”費耶拉本德驚呼,舉起雙手。“因為會發生啊!”他轉回身對我說。“你們結婚多久了?”三年,我說。“啊,剛剛開始。壞事會來的。再等10年。”我現在才覺得你真的像個哲學家,我說。費耶拉本德笑了。他承認,在遇到博里尼之前,他已經結過三次婚,又離過三次婚。“現在我第一次為結婚感到如此幸福。”他對著博里尼笑了笑,博里尼也對他笑了笑。

我轉向博里尼,提到她丈夫寄給我一張他洗碗的照片,那是他的“最喜歡的活動”。

博里尼嗤之以鼻。“千載難逢,”她說。

“你說什麼,千載難逢!”費耶拉本德喊道。“我每天都洗碗!”

“千載難逢,”博里尼堅定地重複道。我決定相信物理學家而不是哲學家。

在我與費耶拉本德會面不到兩年後,《紐約時報》報道說,一位腦瘤奪走了這位“反科學哲學家”的生命。我打電話給蘇黎世的博里尼表示慰問。她悲痛欲絕。保羅抱怨頭痛,幾個月後他就去世了。

回想起費耶拉本德對醫療行業的痛斥,我忍不住問道:他是否為他的腫瘤尋求過醫療?當然,她回答道。他對醫生的診斷“完全信任”,並願意接受他們推薦的任何治療;只是腫瘤被發現得太晚,無法採取任何措施。

在費耶拉本德的修辭表演之下,潛藏著一個極其嚴肅的主題:人類尋找絕對真理的衝動,無論它多麼崇高,往往最終都會走向暴政。費耶拉本德攻擊科學,並非因為他真的認為科學與占星術或宗教一樣有效。恰恰相反。他攻擊科學是因為他認識到——並對——科學相對於其他知識模式的巨大優越性感到震驚。他對科學的反對是道德和政治上的,而不是認識論上的。他擔心科學,正是因為其巨大的力量,可能會變成一種極權主義力量,壓制所有競爭對手。

延伸閱讀:

親愛的“懷疑論者”,少抨擊順勢療法和“大腳怪”,多關注乳房X光檢查和戰爭