本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

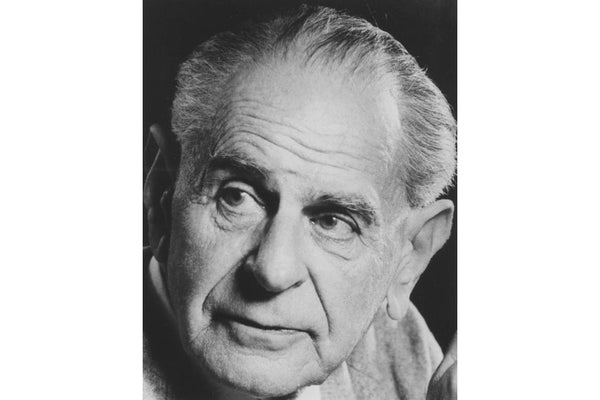

近來,世界一直在關注哲學家卡爾·波普爾,儘管肯定沒有他認為自己應該得到的那麼多。波普爾,1902-1994年,反對一切形式的教條主義。他最出名的是證偽原則,這是一種區分偽科學理論(如占星術和弗洛伊德精神分析)與真正科學理論(如量子力學和廣義相對論)的方法。波普爾指出,後者做出的預測可以進行實證檢驗。但波普爾堅稱,科學家永遠無法證明一個理論是正確的,因為下一個測試可能會與之前的所有測試相矛盾。觀察只能反駁一個理論,或證偽它。在1945年出版的《開放社會及其敵人》中,波普爾斷言,政治,甚至比科學更應該避免教條主義,教條主義不可避免地滋生壓制。《開放社會》近來被那些擔心反民主力量崛起的人所引用。波普爾的證偽原則已被用來攻擊弦理論和多元宇宙理論,這些理論無法進行實證檢驗。弦理論和多元宇宙的捍衛者嘲笑批評者為“波普爾狂熱者”。[見下文關於拼寫的註釋。] 鑑於人們對這位複雜的思想家持續的興趣,我正在釋出我為《科學的終結》撰寫的波普爾人物特寫的編輯版本。還請檢視我對另外兩位偉大的科學哲學家,托馬斯·庫恩和保羅·費耶拉本德的人物特寫。如果你喜歡這種風格的新聞報道,請關注我的新書《身心問題:科學、主觀性與我們究竟是誰》,我計劃很快在https://mindbodyproblems.com免費出版。——約翰·霍根

當我於1992年採訪卡爾·波普爾之前,向其他哲學家詢問他時,我開始察覺到潛伏在卡爾·波普爾職業生涯核心的悖論。這種型別的詢問通常會引出枯燥、泛泛的讚美,但在波普爾的情況下並非如此。每個人都說這位教條主義的反對者幾乎是病態的教條主義者。關於波普爾有一個老笑話:《開放社會及其敵人》應該被命名為《一位敵人的開放社會》。

為了安排採訪,我給倫敦政治經濟學院打了電話,波普爾自1940年代後期一直在那裡任教。一位秘書說他通常在倫敦郊外的家中工作。當我打電話時,一位嗓音專橫、帶有德國口音的女士接了電話。繆夫人,“卡爾爵士”的管家和助手。在見我之前,我必須給她寄一份我的寫作樣本。她給了我一份卡爾爵士的十幾本書的書單,我應該在會面之前閱讀。經過多次傳真和電話,她確定了一個日期。當我詢問從附近火車站出發的路線時,繆夫人向我保證,所有的計程車司機都知道卡爾爵士住在哪裡。“他很有名。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

“請到卡爾·波普爾爵士的家,”我在火車站跳上一輛計程車時說。“誰?”司機問道。卡爾·波普爾爵士?那位著名的哲學家?司機說,他從未聽說過。但是,他知道波普爾住在哪條街上,我們毫不費力地找到了波普爾的家,那是一棟兩層樓的小別墅,周圍環繞著修剪整齊的草坪和灌木叢。

一位身材高挑、容貌俊美、留著黑色短髮、身穿黑色褲子和襯衫的女士開了門。繆夫人本人比電話裡稍微不那麼令人望而生畏。當她領我走進屋子時,她告訴我卡爾爵士很累了。他經歷了許多采訪和祝賀,這些都是他上個月90歲生日帶來的,而且他一直在為京都獎(被稱為日本的諾貝爾獎)的獲獎感言而辛勤工作。我最多隻能和他談一個小時。

當我試圖降低我的期望時,波普爾出現了。他佝僂著背,出乎意料地矮。我曾以為這樣專斷的散文作者會很高。但他像一個輕量級拳擊手一樣充滿活力。他揮舞著我為《大眾科學》寫的一篇文章,內容是關於量子力學如何引發對物理學客觀性的質疑。“我一個字都不相信,”他用帶有德國口音的咆哮聲宣佈。“主觀主義”在物理學中沒有地位,無論是量子物理學還是其他物理學,他都告訴我。“物理學,”他驚呼,從桌子上拿起一本書,猛地摔下來,“就是這個!”

他不停地從椅子上跳起來,尋找可以支撐某個觀點的書籍或文章。為了從記憶中搜尋出一個名字或日期,他揉著太陽穴,咬牙切齒,彷彿痛苦不堪。有一次,當“突變”這個詞困擾他時,他用驚人的力量反覆拍打自己的額頭,喊道:“術語,術語,術語!”

從他口中湧出的語言如此迅速,勢頭如此之猛,以至於我開始失去希望,我還能問出我準備好的問題。“我已經90多歲了,但我仍然可以思考,”他宣稱,彷彿我懷疑這一點。波普爾強調,他認識所有二十世紀科學界的泰坦:愛因斯坦、薛定諤、海森堡。波普爾指責玻爾,他“非常瞭解”玻爾,將主觀主義引入物理學。玻爾是“一位了不起的物理學家,有史以來最偉大的物理學家之一,但他是一位可悲的哲學家,而且無法與他交談。他一直在說話,幾乎只允許你一兩個字,然後立即插話。”

當繆夫人轉身離開時,波普爾讓她找一本他的書。她消失了,空手而歸。“對不起,卡爾,我找不到,”她報告說。“除非我有一個描述,否則我無法檢查每個書櫃。”

“實際上,我想,它應該在這個角落的右邊,但我可能把它拿走了……”他的聲音逐漸消失。繆夫人不知何故翻了個白眼,但又沒有真正翻白眼,然後消失了。

他停頓了一下,我抓住機會問了一個問題。“我想問你關於……”

“是的!你應該先問我你的問題! 我錯誤地佔據了主導地位。你可以先問我你所有的問題。”

我注意到在他的著作中,他似乎厭惡絕對真理的概念。“不不!”波普爾回答道,搖著頭。他和之前的邏輯實證主義者一樣,認為科學理論可以是“絕對”正確的。事實上,他“毫不懷疑”某些當前的理論是正確的(儘管他拒絕說出是哪些理論)。但他拒絕接受實證主義者的信念,即我們可以知道一個理論是正確的。“我們必須區分真理,它是客觀的和絕對的,以及確定性,它是主觀的。”

波普爾不同意實證主義者的觀點,即科學可以簡化為形式化的邏輯系統或方法。科學理論是一種發明,一種創造行為,更多地基於科學家的直覺,而不是基於預先存在的經驗資料。“科學史處處都是推測性的,”波普爾說。“這是一部精彩的歷史。它讓你為自己是人類而感到自豪。”波普爾用伸出的雙手框住自己的臉,莊嚴地說:“我相信人類的心靈。”

出於類似的原因,波普爾反對決定論,他認為決定論與人類的創造力和自由背道而馳。“決定論意味著,如果你有足夠的化學和物理學知識,你就可以預測莫扎特明天會寫什麼,”他說。“現在這是一個荒謬的假設。”早在現代混沌理論家之前,波普爾就意識到,不僅量子系統,甚至經典的牛頓系統也是不可預測的。他朝窗外的草坪揮手說:“每根草中都有混沌。”

波普爾為他與同僚哲學家(包括維特根斯坦)的緊張關係感到自豪,他曾在1946年與維特根斯坦發生過沖突。波普爾在劍橋大學演講時,維特根斯坦打斷了他的演講,宣稱“哲學問題不存在”。波普爾不同意,說有很多這樣的問題,例如為道德規則建立基礎。維特根斯坦當時正坐在壁爐旁玩弄著撥火棍,他用撥火棍指著波普爾,要求道:“給我一個道德規則的例子!”波普爾回答說:“不要用撥火棍威脅來訪的講師,”然後維特根斯坦怒氣衝衝地離開了房間。[有關此著名事件的其他描述,請參見《維特根斯坦的撥火棍》一書。]

波普爾厭惡那些認為科學家堅持理論是出於文化和政治原因而不是理性原因的哲學家。這些哲學家不滿於被視為不如真正的科學家,並試圖“改變他們在等級制度中的地位”。波普爾尤其鄙視後現代主義者,他們認為“知識”只是人們為爭奪權力而揮舞的武器。“我不讀他們的書,”波普爾說,揮了揮手,彷彿聞到一股難聞的氣味。他補充說:“我曾經見過福柯。”

我暗示說,後現代主義者試圖描述科學如何實踐,而他,波普爾,試圖展示科學應該如何實踐。令我驚訝的是,波普爾點了點頭。“這是一個非常好的陳述,”他說。“如果你頭腦中沒有科學應該是什麼樣的想法,你就看不到科學是什麼。”他承認,科學家們總是達不到他為他們設定的理想。“自從科學家們為他們的工作獲得補貼以來,科學並不完全是它應該有的樣子。這是不可避免的。不幸的是,存在一定的腐敗。但我不談論這個。”

然後波普爾繼續談論它。“科學家們不像他們應該的那樣自我批評,”他斷言。“有一種希望,希望像你這樣的人”——他用手指指著我——“應該把他們帶到公眾面前。”他盯著我一會兒,然後提醒我,他並沒有尋求這次採訪。“遠非如此,”他說。然後波普爾投入到對大爆炸理論的技術批判中。“總是這樣,”他總結道。“困難被低估了。它被呈現出一種彷彿這一切都具有科學確定性的精神,但科學確定性並不存在。”

我問波普爾,他是否覺得生物學家也過於執著於達爾文的自然選擇理論;過去他曾暗示,該理論是同義反復的,因此是偽科學的。“那也許太過分了,”波普爾揮手否定地說。“我對自己的觀點並不教條。”突然,他拍了一下桌子,驚呼道:“應該尋找替代理論!”

波普爾嘲笑科學家們希望他們能實現自然的最終理論。“很多人認為問題可以解決,很多人認為恰恰相反。我認為我們已經走了很遠,但我們離目標還很遠。我必須給你看一段與此相關的段落。”他拖著腳步走開了,然後帶著他的書《猜想與反駁》回來了。他開啟書,用敬畏的語氣讀著自己的話:“在我們無限的無知中,我們都是平等的。”

我決定丟擲我的大問題:他的證偽概念可以被證偽嗎?波普爾怒視著我。然後他的表情緩和下來,他把手放在我的手上。“我不想傷害你,”他溫柔地說,“但這是一個愚蠢的問題。”他探究地看著我的眼睛,問我是否是他的一個批評者說服我提出這個問題的。是的,我撒謊了。“正是如此,”他說,看起來很高興。

“當有人在哲學研討會上提出一個想法時,你做的第一件事就是說它不符合它自己的標準。這是人們能想象到的最白痴的批評之一!”他說,他的證偽概念是區分經驗和非經驗知識模式的標準。證偽本身是“可決定的非經驗性的”;它不屬於科學,而屬於哲學,或“元科學”,它甚至不適用於所有科學。波普爾似乎承認他的批評者是對的:證偽僅僅是一個指導方針,一個經驗法則,有時有用,有時沒用。

波普爾說他以前從未回答過我剛才提出的問題。“我發現它太愚蠢了,不值得回答。你明白其中的區別嗎?”他問道,聲音又變得溫柔起來。我點了點頭。這個問題對我來說似乎也很愚蠢,我說,但我只是認為我應該問一下。他笑了笑,握了握我的手,喃喃地說:“是的,非常好。”

既然波普爾看起來如此隨和,我提到他的一位前學生曾指責他不容忍別人批評他的想法。波普爾的眼睛裡燃起了怒火。“這完全不真實!當我受到批評時,我很高興!當然,不是當我回答了批評,就像我回答你給我的批評一樣,而那個人仍然繼續批評。那是我覺得沒意思並且不會容忍的事情。”在這種情況下,波普爾會將學生趕出他的課堂。

當繆夫人把頭伸進門裡,告訴我們我們已經談了三個多小時時,廚房裡的光線變得紅潤起來。她不耐煩地問道,我們還打算繼續多久?也許她最好給我叫輛計程車?我看著波普爾,他露出了壞男孩的笑容,但看起來確實很疲憊。

我偷偷地問了最後一個問題:為什麼波普爾在他的自傳中說他是他所認識的最快樂的哲學家?“大多數哲學家都非常沮喪,”他回答說,“因為他們無法產生任何有價值的東西。”波普爾得意地看了繆夫人一眼,繆夫人臉上露出了驚恐的表情。波普爾的笑容消失了。“最好不要寫那個,”他對我說。“我的敵人已經夠多了,我最好不要用這種方式回答他們。”他沉思了一會兒,補充說:“但事實就是如此。”

我問繆夫人我是否可以要一份波普爾計劃在京都獎頒獎典禮上發表的演講稿。“不,現在不行,”她 curtly 說。“為什麼不行?”波普爾問道。“卡爾,”她回答說,“我一直在不停地打字第二份演講稿,我有點……”她嘆了口氣。“你知道我的意思嗎?”無論如何,她補充說,她沒有最終版本。未校正的版本怎麼樣?波普爾問道。繆夫人跺著腳走了出去。

她回來了,把一份波普爾的演講稿塞給我。“你有《傾向性》的副本嗎?”波普爾問她。她抿了抿嘴,跺著腳走進隔壁的房間,而波普爾向我解釋了這本書的主題。波普爾說,量子力學甚至經典物理學的教訓是,沒有什麼東西是確定的,沒有什麼東西是肯定的,沒有什麼東西是完全可預測的;只有某些事情發生的“傾向性”。例如,波普爾補充說,“在這一刻,繆夫人很可能會找到我的書的副本。”

“哦,拜託!”繆夫人在隔壁房間驚呼道。她回來了,不再試圖掩飾她的惱怒。“卡爾爵士,卡爾,您已經把最後一本《傾向性》送出去了。您為什麼要這樣做?”

“最後一本是在你面前送出去的,”他宣稱。

“我不這麼認為,”她反駁道。“是誰?”

“我不記得了,”他嘟囔著,有些羞愧。

外面,一輛黑色計程車駛入車道。我感謝了波普爾和繆夫人的款待,然後告辭。當計程車駛離時,我問司機是否知道這是誰的房子。不,是某個名人嗎?是的,卡爾·波普爾爵士。誰?卡爾·波普爾,我回答說,20世紀最偉大的哲學家之一。“是嗎,”司機喃喃自語。

兩年後波普爾去世時,《經濟學人》稱讚他為“在世哲學家中最著名和最廣為人知的一位”。但訃告指出,波普爾對歸納法的處理,即他的證偽方案的基礎,已被後來的哲學家所拒絕。《經濟學人》指出,“根據他自己的理論,波普爾應該歡迎這一事實,但他無法做到。具有諷刺意味的是,在這裡,波普爾無法承認自己錯了。”

懷疑論者能避免自相矛盾嗎?如果他不能,如果他傲慢地宣揚智力上的謙遜,這是否會否定他的工作?完全不會。這種悖論實際上證實了懷疑論者的觀點,即對真理的追求是永無止境的、曲折的,並且充滿了陷阱,即使是最偉大的思想家也會跌入其中。在我們無限的無知中,我們都是平等的。

關於“波普爾狂熱者”的註釋:我最初將這個詞拼寫為 Popperazi,就像哲學家馬西莫·皮格里奇在他上面連結的文章中所做的那樣。更常見的拼寫似乎是 Popperazzi,事實上皮格里奇在他的文章結尾也使用了這個拼寫。你可以選擇任何一種方式,這取決於你是否認為堅持證偽的人是煩人的害蟲還是可怕的法西斯分子。

延伸閱讀