本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

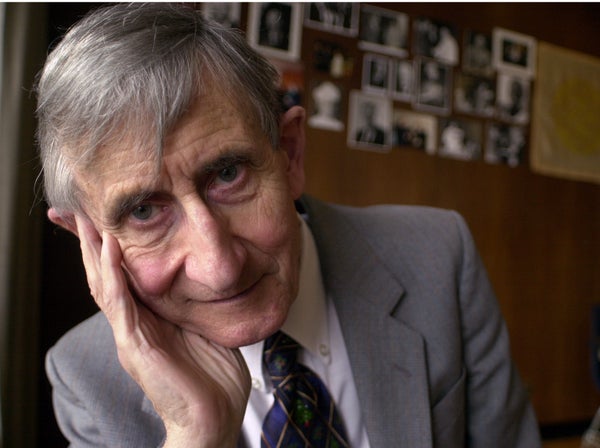

弗里曼·戴森,擁有現代真正獨創的思想之一,已經去世。96歲的戴森幫助構建了粒子物理學的標準模型,並且在“奇點”這個術語被用來描述人類智慧的根本轉變之前,他就已經設想了奇點。以下是從《科學的終結》和其他著作中拼湊而成的一篇悼詞。——約翰·霍根

尼采宣稱,人類只是一個墊腳石,一座通往超人的橋樑。如果尼采今天還活著,他肯定會認為超人可能不是由血肉之軀構成,而是由矽構成。隨著人類科學的衰落,那些希望對知識的追求繼續下去的人,必須將他們的信仰寄託在智慧機器上,而不是智人身上。只有機器才能克服我們身體和認知上的弱點——以及我們的冷漠。

事實上,在科學界內部存在一個奇怪的小文化圈子,其成員推測當智慧擺脫其凡人軀殼時,智慧會如何進化。當然,參與者不是在實踐科學,而是諷刺科學,或者是一廂情願的想法。他們關心的是幾個世紀、幾千年甚至幾百萬年後世界可能是什麼樣子或者應該是什麼樣子。這個領域的文獻——我稱之為科學神學——可能仍然會為古老的哲學甚至神學問題帶來新的啟示:如果我們能做任何事,我們會做什麼?人生的意義是什麼?知識的最終界限是什麼?苦難是存在的必要組成部分嗎?或者我們能獲得永恆的幸福嗎?

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

物理學家弗里曼·戴森是科學神學的主要實踐者。在他1988年的論文集《無限在所有方向》中,戴森推測了為什麼世界上有如此多的暴力和苦難。他認為,答案可能與他所謂的“最大多樣性原則”有關。他繼續說,這個原則

在物理和心理層面都起作用。它表明,自然規律和初始條件是為了使宇宙儘可能有趣而存在的。因此,生命是可能的,但又不是太容易。總是當事情變得沉悶時,總會出現一些事情來挑戰我們,阻止我們陷入僵局。使生活困難的例子在我們周圍比比皆是:彗星撞擊、冰河時代、武器、瘟疫、核裂變、計算機、性、罪和死亡。並非所有的挑戰都能被克服,所以我們會有悲劇。最大多樣性往往導致最大的壓力。最終我們得以倖存,但只是勉強。

在我看來,戴森是在暗示我們無法解決所有問題,我們無法創造天堂,我們無法找到存在之謎的答案。生活是——而且必須是——一場永恆的鬥爭。我對戴森的言論理解是否太過了?我希望在1993年我在他自20世紀40年代初以來的家——普林斯頓高等研究院採訪他時找到答案。

戴森是個身材瘦小的人,渾身肌肉和血管,鼻子像一把彎刀,眼睛深陷,警惕地注視著周圍。他像一隻溫柔的猛禽。他的舉止通常很冷靜和矜持——直到他笑了。然後他會從鼻子裡發出哼聲,肩膀聳動,像一個12歲的學童聽到一個下流的笑話一樣。這是一種顛覆性的笑聲,一個男人把太空想象成“宗教狂熱分子”和“桀驁不馴的青少年”的避風港,他堅持認為,最好的科學是“對權威的反叛”。

我沒有立即問戴森關於他的最大多樣性想法。首先我詢問了他職業生涯中的選擇。戴森曾經站在尋找物理學統一理論的最前沿。在20世紀50年代初,這位出生於英國的物理學家與理查德·費曼和其他巨擘一起努力構建電磁學的量子理論。人們常說戴森的努力理應獲得諾貝爾獎——或者至少應該得到更多的讚譽。事實上,一些同事認為,失望和,也許,一種逆反的傾向,後來驅使戴森從事一些不值得他才能的追求。

當我向戴森提到這種評價時,他給了我一個緊閉雙唇的微笑。然後,他像他慣常做的那樣,用一個軼事回應。他指出,英國物理學家勞倫斯·布拉格是“一種榜樣”。在布拉格於1938年成為劍橋大學傳奇的卡文迪什實驗室主任後,他將其從核物理學(該實驗室的偉大聲譽賴於此)轉向了新的領域。

戴森說:“每個人都認為布拉格透過脫離主流來摧毀卡文迪什實驗室。但當然這是一個很棒的決定,因為他引進了分子生物學和射電天文學。這兩件事使劍橋在接下來的30年左右的時間裡聲名鵲起。”

戴森也把他的職業生涯花在了轉向未知領域上。他從大學時的重點——數學轉向了粒子物理學,然後又轉向了固態物理學、核工程、軍備控制、氣候研究——以及對智慧長期前景的推測。

戴森是在物理學家史蒂文·溫伯格說過“宇宙似乎越容易理解,就越顯得毫無意義”之後才開始研究最後一個主題的。戴森在1979年《現代物理評論》的一篇論文中反駁說,沒有智慧的宇宙是毫無意義的。他試圖表明,在一個開放、永恆膨脹的宇宙中,智慧可以透過巧妙的能量守恆永遠存在下去——也許是以帶電粒子云的形式。

戴森並不認為有機智慧會很快讓位於人工智慧。在《無限在所有方向》中,他推測,基因工程師可能有一天會“培育”出“大約像一隻雞,而且一樣聰明”的宇宙飛船,它們可以在太陽能驅動的翅膀上在太陽系內外飛行,充當我們的偵察員。(戴森稱它們為“太空雞”)。更遙遠的文明,可能擔心能源供應減少,可以透過將恆星包裹在吸能外殼中來捕獲恆星的輻射——現在被稱為戴森球。

戴森預測,最終,智慧可能會遍佈整個宇宙,將其轉化為一個偉大的意識。但他堅持認為,“無論我們走向未來多遠,總會有新的事情發生,新的資訊湧入,新的世界需要探索,一個不斷擴充套件的生命、意識和記憶領域。”對知識的追求將是——必須是——“在所有方向上都是無限的”。

戴森提出了這個預言引發的最重要的問題:“當意識支配和控制宇宙時,它會選擇做什麼?”戴森明確表示,這個問題是神學問題,而不是科學問題。

我沒有在意識和上帝之間做出任何明確的區分。當意識超越我們理解的範圍時,它就成為了上帝。上帝可以被認為是世界靈魂或世界靈魂的集合。在我們發展階段的現階段,我們是地球上上帝的主要入口。我們可能會隨著他的成長而和他一起成長,或者我們可能會被遺棄。

最終,我們“無法希望回答”這個超級存在,這個上帝會做什麼或想什麼的問題。戴森承認,他對未來的看法反映了一廂情願的想法。當我問科學是否可以永遠發展下去時,他回答說:“我希望如此!這是我想生活在其中的那種世界。”如果意識使宇宙變得有意義,它們必須有值得思考的東西,所以科學必須是永恆的。

“思考這個問題的唯一方法是歷史性的,”他解釋道。兩千年前,一些“非常聰明的人”發明了一些東西,雖然不是現代意義上的科學,但顯然是它的前身。“如果你走向未來,我們稱之為科學的東西將不再是同一個東西,但這並不意味著不會有有趣的問題。”

像物理學家羅傑·彭羅斯一樣,戴森希望哥德爾定理可能適用於物理學以及數學。“既然我們知道物理定律是數學的,而且我們知道數學是一個不一致的系統,那麼物理學也可能是不一致的,因此是開放式的,這是合理的。”“所以我認為那些預測物理學終結的人從長遠來看可能是正確的。物理學可能會變得過時。但我自己猜測,物理學可能被認為類似於希臘科學:一個有趣的開端,但它並沒有真正抓住要點。因此,物理學的終結可能是其他事情的開始。”

當最後我問戴森關於他的最大多樣性想法時,他聳聳肩。哦,他並不想讓任何人太當真。他堅持說,他實際上對“大局”不感興趣。他說,他最喜歡的一句話是“上帝存在於細節之中”。但是,鑑於他堅持認為多樣性在某種程度上對存在至關重要,我問,他是否覺得如此多的科學家和其他人似乎都被迫將一切簡化為一種單一的見解,這令人不安?這樣的努力難道不是一場危險的遊戲嗎?

“是的,在某種程度上是這樣的,”戴森回答道,他帶著一絲微笑,表明他覺得我對他的小想法感興趣很可笑。“我從不認為這是一種深刻的哲學信仰,”他補充說。“對我來說,這僅僅是一種詩意的幻想。”戴森在他自己和他的想法之間保持著適當的諷刺距離,但他的態度有些虛偽。畢竟,在他自己不拘一格的職業生涯中,他似乎都在努力堅持最大多樣性的原則。

生物學家彼得·梅達沃1984年的著作《科學的侷限》大部分是由重複的波普主義組成。例如,梅達沃不斷強調,“科學回答科學可以回答的問題的能力沒有限制”,彷彿這是一種深刻的真理,而不是一種空洞的同義反復。然而,梅達沃確實提供了一些恰當的短語。他在一篇關於“胡言亂語”的文章(他指的是缺乏經驗基礎的神話、迷信和其他信仰)的結尾處評論說:“有時成為胡言亂語者也很有趣。”

戴森既才華橫溢,又有點“異想天開”。他認為全球變暖從整體上看可能是有益的,並且他認真對待超感官知覺。在2004年《紐約書評》的一篇文章中,他提出“超自然現象是真實的,但超出了科學的界限”。戴森推測,沒有人能提供超感官知覺的經驗證據,因為它往往發生在“強烈的情感和壓力”的條件下,而這些條件“與受控的科學程式本質上是不相容的”。

戴森對遙遠未來的設想也有些“異想天開”,同時也是我所遇到的最深刻的諷刺性科學觀點之一。最大多樣性原則表明,即使宇宙是為我們設計的,我們也永遠無法弄清楚它,也永遠無法創造一個所有問題都得到解決的幸福天堂。沒有萬物理論,也沒有天堂。沒有艱辛和痛苦——沒有從兩性戰爭到第二次世界大戰和大屠殺的“挑戰”——生活會太無聊。這是對邪惡問題的令人不寒而慄的回答,但我還沒有找到更好的答案。

延伸閱讀

另見我的免費線上書籍《身心問題:科學、主觀性與我們真實的自我》。