本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

如果沒有人關注量子力學,它會很奇怪嗎?現在很多人都在關注它,他們似乎都同意它很奇怪。幾本新書探討了這個話題,包括菲利普·鮑爾的《超越怪異》,亞當·貝克的《什麼是真實?》(參見詹姆斯·格雷克的評論和大衛·阿爾伯特的評論)以及吉姆·霍爾特的《當愛因斯坦與哥德爾同行》(參見“愛因斯坦,‘幽靈般的超距作用’和空間的實在性”章節)。《大眾科學》發表了幾篇關於量子怪異現象的專欄文章,包括鮑爾的“量子物理學可能比你想象的更怪異”和伯納多·卡斯特魯普合著的“理解量子力學的含義”。在量子討論中經常被引用的兩位物理學家是約翰·惠勒和大衛·玻姆,我在 1990 年代初期採訪過他們,並在《科學的終結》中寫過他們。我認為我對這些物理學家的介紹可能有助於當前的量子辯論。以下是我(略經編輯)對惠勒的介紹,他於 2008 年去世。我很快會發布關於玻姆的文章。約翰·霍根

約翰·阿奇博爾德·惠勒,典型的面向詩人的物理學家,以他的類比和格言而聞名,這些類比和格言有的是他自己創造的,有的是他借用的。1991 年春日溫暖的一天,我在普林斯頓採訪他時,他賜予我的名言包括:“如果我無法想象它,我就無法理解它”(愛因斯坦);“一神論[惠勒名義上的宗教]是用來接住墜落基督徒的羽絨床”(達爾文);以及“如果你在一天中沒有發現奇怪的事情,那麼這一天就沒什麼意義”(惠勒)。

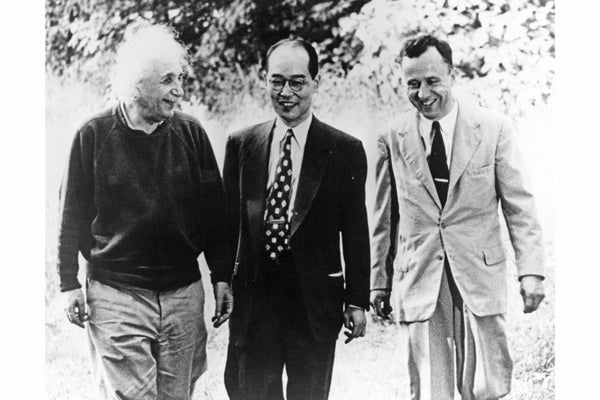

“我確實百分之百認真地對待世界是想象的產物這一想法。”約翰·惠勒(1911-2008)。圖片來源:普林斯頓大學

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

惠勒也以他的充沛精力而聞名。當我們離開他在三樓的辦公室去吃午飯時,他拒絕了電梯——“電梯對你的健康有害”,他宣稱——並衝下樓梯。他將一隻手臂鉤在欄杆內,在每個平臺處旋轉,讓離心力帶著他繞過急轉彎並下到下一段樓梯。“我們有比賽看誰下樓梯最快,”他越過肩膀說。在外面,惠勒與其說是走路不如說是行軍,他的拳頭有節奏地有力地擺動著。只有當他走到門口時他才會停下來。他總是第一個到達那裡,併為我猛地拉開門。穿過門口後,我出於本能的尊重停了下來——惠勒已經快 80 歲了——但片刻之後,他就超過了我,朝著下一個門口衝去。

這個隱喻太明顯了,我幾乎懷疑惠勒是故意的。他一生都在其他科學家之前奔跑,併為他們敞開大門。他幫助贏得了一些科學界最離奇的想法的認可——或者至少是關注——從黑洞到多重宇宙理論。如果惠勒沒有如此無可辯駁的資歷,他可能會被視為古怪。在他 20 多歲的時候,他前往丹麥在尼爾斯·玻爾手下學習(“因為他比任何人都看得更遠”,惠勒在他的獎學金申請中寫道)。1939 年,玻爾和惠勒發表了第一篇用量子術語解釋核裂變的論文。玻爾還教導惠勒“要為驚喜做好準備,而且是一個非常大的驚喜。”

二戰後,惠勒成為廣義相對論的權威。他在 1960 年代後期創造了“黑洞”這個詞,並幫助天文學家相信這些奇異的、無限密集的物體可能確實存在。他也越來越被量子物理學的哲學含義所吸引。最廣為接受的對量子力學“意義”的解釋是所謂的正統解釋(儘管“正統”對於如此激進的世界觀來說似乎是一個奇怪的描述)。也被稱為哥本哈根解釋,因為玻爾在 1920 年代後期在哥本哈根就此進行了講座,它認為我們無法明確基本現實的本質。亞原子實體存在於許多可能的“疊加”狀態的機率性邊緣狀態,直到它們被測量行為帶入焦點。

惠勒是最早提出現實可能並非完全是物理的著名物理學家之一;在某種意義上,我們的宇宙必定是一種需要觀察行為——因此也需要意識本身——的“參與性”現象。惠勒還引起了人們對物理學和資訊理論之間有趣的聯絡的關注,資訊理論是由數學家克勞德·夏農於 1948 年發明的。正如物理學建立在基本實體——量子——之上,量子由觀察行為定義,資訊理論也是如此。它的“量子”是二進位制單位,或位元,它是一條訊息,表示兩個選擇之一:正面或反面,是或否,零或一。

在構思了著名的雙縫實驗的修改版本後,惠勒更加深信資訊的重要性,該實驗證明了量子現象的精神分裂性質。當電子射向包含兩條狹縫的屏障時,電子錶現得像波;它們同時穿過兩條狹縫,並在撞擊屏障遠側的探測器時形成稱為干涉圖案的圖案,該圖案由波的重疊產生。然而,如果物理學家一次關閉一條狹縫,電子就會像簡單的粒子一樣穿過開啟的狹縫,干涉圖案就會消失。

在惠勒的版本中,稱為延遲選擇實驗,實驗者在電子已經穿過屏障之後決定是保持兩條狹縫都開啟還是關閉其中一條——結果相同。電子似乎提前知道物理學家將如何選擇觀察它。這項實驗在 1990 年代初期進行,並證實了惠勒的預測。

惠勒用另一個類比來解釋這個難題。他將物理學家的工作比作玩“驚喜”版 20 個問題遊戲的人。在這個舊遊戲的變體中,一個人離開房間,而其餘的人——或者至少被排除在外的人認為是這樣——就某個人、地點或事物達成一致。然後他重新進入房間,並嘗試透過一系列只能用“是”或“否”回答的問題來猜測他們心裡想的是什麼。

但是,猜謎者不知道的是,小組已決定捉弄他。第一個被詢問的人只會想到一個物體,並在提問者提出問題後回答問題。之後的每個人都會這樣做,確保他的回答不僅與直接問題一致,而且與之前的所有問題也一致。

“當我進來時,這個詞並不在房間裡,即使我以為它在,”惠勒解釋說。同樣,在物理學家選擇如何觀察電子之前,電子既不是波也不是粒子。在某種意義上,它是虛幻的;它存在於不確定的邊緣狀態。“直到你開始提出問題,你才會得到一些東西,”惠勒說。“只有當你提出問題時,情況才能表明自身。但是提出一個問題會阻止和排除提出另一個問題。”

惠勒將這些想法濃縮成一個類似於禪宗公案的短語:“位元生萬物”。在他的自由形式的文章之一中,惠勒對這個短語進行了如下解釋:“……每一個‘物’——每一個粒子,每一個力場,甚至時空連續體本身——都完全地——即使在某些情況下是間接地——來源於對是或否問題、二元選擇、位元的儀器引發的答案,從而獲得其功能、意義和存在本身。”

受惠勒的啟發,物理學家和其他研究人員在 1980 年代後期開始探索資訊理論和物理學之間的聯絡。弦理論家試圖用弦將量子場論、黑洞和資訊理論結合在一起。惠勒承認,這些想法仍然很原始,尚未準備好進行嚴格的測試。他和他的探險家同伴仍然在“試圖瞭解地形”和“學習如何用資訊理論的語言表達我們已經知道的東西”。惠勒說,這種努力可能會走向死衚衕,也可能會帶來對現實的強大新願景,“整個表演”。

惠勒強調,科學還有許多謎團需要解釋。“我們仍然生活在人類的童年時代,”他說。“所有這些地平線都開始在我們這個時代亮起來:分子生物學、DNA、宇宙學。我們只是尋找答案的孩子。”他端出了另一句格言:“隨著我們知識島嶼的增長,我們無知的海岸線也在增長。”然而,他也深信,我們終有一天會找到“答案”。

惠勒突然跳起來,拉下一本他在 1980 年代後期與人合著的關於引力的厚重黑書。他翻到書的最後一頁,念道:“總有一天,我們肯定會看到存在的潛在原理是如此簡單、如此美麗、如此引人入勝,以至於我們都會對彼此說,‘我們怎麼會如此愚蠢這麼久。’”惠勒從書本上抬起頭,表情莊嚴。“我不知道是一年還十年,但我認為我們能夠而且將會理解。這是我想堅持的核心。我們能夠而且將會理解。”

惠勒指出,許多現代科學家都和他一樣相信人類終有一天會找到解開存在之謎的鑰匙。庫爾特·哥德爾,惠勒在普林斯頓的前鄰居,認為鑰匙可能已經被發現了。“他認為,也許在萊布尼茨的論文中,在他那個時代,這些論文仍然沒有被完全發掘出來,我們會找到——這個詞是什麼——哲學家的鑰匙,找到真理並解決任何難題的神奇方法。”哥德爾認為,這把鑰匙“會給理解它的人帶來如此強大的力量”,以至於只有“品德高尚的人”才應該擁有它。

然而,惠勒的導師玻爾顯然懷疑科學或數學是否能實現這樣的啟示。玻爾去世後,他的兒子告訴惠勒,他的父親認為,對物理學終極理論的探索可能永遠無法得出令人滿意的結論;隨著物理學家試圖進一步深入自然,他們將面臨越來越複雜和困難的問題,這些問題最終會讓他們不堪重負。“我想我比他更樂觀,”惠勒說,“但也許我是在自欺欺人。”

具有諷刺意味的是,惠勒的“位元生萬物”暗示最終理論將永遠是一個海市蜃樓,真理是創造出來的,而不是客觀地領悟到的。他的觀點危險地接近後現代主義,或者更糟。在 1980 年代初期,美國科學促進會年會組織者將惠勒與三位通靈研究者安排在同一個專案中。惠勒勃然大怒。在會議上,他明確表示,他不認同他的共同演講者對超自然現象的信仰。他散發了一份小冊子,其中提到通靈研究,宣稱:“哪裡有煙,哪裡就有煙。”

但惠勒自己也暗示,除了煙什麼都沒有。“我確實百分之百認真地對待世界是想象的產物這一想法,”他在 1985 年對物理學家/科學作家傑里米·伯恩斯坦說。惠勒一定知道這種觀點違背常識:當宇宙誕生時,思想在哪裡?在我們出現之前的數十億年裡,是什麼維持了宇宙?儘管如此,他還是勇敢地為我們提供了一個可愛而令人不寒而慄的悖論:一切事物的核心是一個問題,而不是一個答案。當我們向下窺視物質的最深處或宇宙的最遠邊緣時,我們最終會看到我們自己困惑的面孔在回望著我們。

進一步閱讀:

另請參閱與物理學家馬塞洛·格萊澤、大衛·多伊奇、史蒂文·溫伯格、喬治·埃利斯、卡洛·羅韋利、愛德華·威滕、斯科特·阿倫森、薩賓娜·霍森菲爾德、普里亞姆瓦達·納塔拉詹、加勒特·利西、保羅·斯坦哈特和李·斯莫林的問答。