本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

我想向您介紹兩種人類發展模型。

第一個模型你可以稱之為“奉獻自我”發展模型。根據這個模型,最低層次的幸福是滿足基本的食物和健康需求。然後是成就——我們從獲得和被認可的成功中獲得的快樂。然後是創造力,我們從創造性表達和對世界產生重大積極影響中獲得的快樂。最後,最高尚和最高層次的幸福是完全的奉獻,以及當我們把自己的一切投入到崇高的事業時所獲得的榮耀般的滿足感。

第二個模型我們可以稱之為“充分人性化”模型。在這個概念中,重點是幫助你找到自己獨特的實現人生價值的道路。等級制度不是從最低尚到最高尚排列的,而是一個預勢性等級制度。根據這個模型,我們最重要的需求是食物、住所和安全。如果這些最優先的需求得不到滿足,人們甚至沒有機會作為人進一步成長。這些最優先的需求包括缺乏環境不穩定和環境混亂,以及缺乏來自信任的親人的身體、情感或性虐待。一旦這些需求得到滿足,滿足我們的愛和歸屬感需求就很重要,這包括歸屬感和與他人的聯絡。然後,有了這個基礎,我們可以追求真實和透過努力獲得的精通,滿足我們對他人尊重的需求。然後,有了作為一個人擁有的安全感和腳踏實地的能力感和自我價值感,我們可以嘗試追求我們最獨特的目標,磨練我們的真誠和核心價值觀,然後,有了這個強大的基礎和對我們是誰以及是什麼讓自己的獨特生活有價值的瞭解,我們可以真正地超越自我,貢獻我們全部的人性來改善人類的狀況。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

您更喜歡哪種模型——“奉獻自我”人類發展模型還是“充分人性化”人類發展模型?我尊重並重視您喜歡的任何模型。我的目的不是要說服您存在一個適用於您的唯一正確模型。相反,我提出這個練習是為了論證另外兩件事。

***

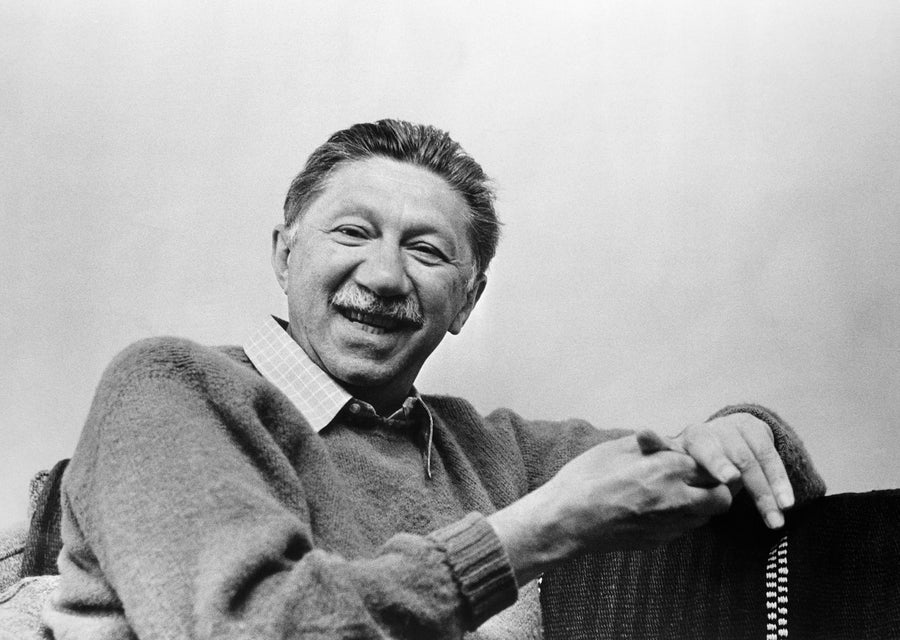

亞伯拉罕·哈羅德·馬斯洛。圖片來源:Bettmann Getty Images

在他的近期評論文章中,《紐約時報》專欄作家大衛·布魯克斯提出了他所謂的“四種幸福”。根據這個模型,你在“奉獻”自己的程度上擁有健康的發展。然後,作為一個稻草人論證,布魯克斯錯誤地陳述了亞伯拉罕·馬斯洛著名的需求層次理論,以及人本主義心理學家卡爾·羅傑斯同行的理論。他相互對立的兩種人類發展模型實際上比他意識到的要相似得多,只是第一個模型更多的是對你應該成為什麼樣的人的價值判斷,而不是馬斯洛提出的需求預勢性等級制度。接下來,布魯克斯回顧了伊萊·芬克爾的新書《非此即彼的婚姻》(這真是一本很棒的書),並批評芬克爾將框架置於人本主義心理學家提出的相互成長愛情模型中,而是主張完全奉獻的愛情模型。我發現這兩件事都非常成問題,甚至可能很危險。

讓我們從第一點開始,關於對馬斯洛需求層次理論的錯誤陳述。過去幾年,嘗試閱讀人本主義心理學家撰寫的一切——已出版或未出版的——純粹是一種內在的快樂。我閱讀了馬斯洛超過 1,000 頁的個人日記,並訪問了圖書館檔案館,檢視未出版的筆記、信件等。我甚至可以說,我感到與馬斯洛有著深厚的友誼,即使我完全認識到這不是一種非常對稱的關係。

非常清楚的是,尤其是在他後期的著作中,馬斯洛強烈認為超越自我和找到最能幫助他人的獨特目標的重要性。以下是關於馬斯洛實際上對自我實現的想法,以及他後來在他的一生中實際上對自我超越重要性的想法的真相。正如我們將看到的,自我實現和自我超越彼此並不矛盾,但它們實際上需要彼此。

自我實現

在 1966 年 10 月撰寫的一篇未發表的文章“對自我實現理論的批判”中,馬斯洛試圖明確人本主義心理學的隱含假設。在自我實現的各種明確公理中,他指出

“自我實現理論的一個假設是,它非常強烈地要求個體差異的多元化……這種對個體差異的真正接受有幾個關鍵含義,應該簡要說明……這意味著我們試圖把玫瑰變成一朵好玫瑰,而不是試圖把玫瑰變成百合。它暗示了一種道家思想,一種接受人們真實面目的思想;它必然會樂於看到一個可能與你完全不同的人的自我實現。它甚至暗示了對每一種人的神聖性和獨特性的終極尊重和承認。簡而言之,人本主義心理學包括接受人們的內在核心,並將治療師視為簡單的道家助手。我們努力使他們能夠以自己的風格變得健康和有效。”

這是我在馬斯洛的任何著作中能找到的關於自我實現的最直接的陳述。他接著認為,有效的諮詢師是那些真正尊重他人“內在核心”的人,並將心理治療師的角色視為“園藝師”,他們的任務是幫助他人“以他或她自己的風格朝著自我實現成長”。

在本文中,他提出了另外兩點值得指出。此外,他認為,擁有良好的價值觀絕對比“神經質”價值觀重要,“神經質”價值觀往往在極端不安全和不安全的情況下發展。然而,他認為,我們絕不能將價值觀的選擇與社會影響分開對待,他認為,擁有“選擇的良好條件——這需要充分獲取資訊,獲取真相”至關重要。有用的資訊絕不能被隱藏。這種觀念適用於審查新聞或釋出帶有偏見新聞的不民主政府。它也適用於我們國家只有一家報紙的城鎮,或充當壟斷者的公司或工會。這也意味著能夠不受恐懼或社會壓力地進行選擇。”

在最佳條件下,馬斯洛認為(也許過於樂觀了),人們自然而然地會走向充分人性化。卡爾·羅傑斯在談到人類的“自我實現傾向”時也相信這一點。

最後,為了本文的目的,並且與布魯克斯的描述相反,我想指出馬斯洛在本文中提出的另一句話

最後,必須宣告的是,自我實現是不夠的。個人的救贖和僅對個人有益的東西不能真正孤立地理解。因此,社會心理學是必要的。必須援引他人的利益,以及自身的利益,即使必須證明這些利益是如何——或可能是——協同的。在某種程度上,個人的利益與他或她的團隊或組織、文化或社會的利益可能是不一致的——即使協同增效的總原則可能佔上風。但是,在任何情況下,都非常清楚的是,一種純粹的心理內部、個人主義的心理學,而不優先考慮他人和社會條件,是不充分的。

人本主義心理學家對“人性及其高度”非常感興趣,這在很大程度上包括道德和同情心,但也包括真誠、責任感和對個體差異的尊重。這些概念並沒有以某種簡單化和卡通化的方式相互對立,而是被整合到一個成熟的人性框架中。

自我超越

圖片來源:亞當·託雷斯 Unsplash

幾乎每一本現有的心理學教科書都呈現了不完整的馬斯洛需求層次理論,這真是一個悲劇。在生命的最後階段,馬斯洛正在研究一個未完成的理論,其中包括他需求層次的頂端“自我超越”。在他的描述中,自我超越包括進一步推動超越自我的事業,體驗一種視角上的徹底轉變,包括透過“高峰體驗”實現超越自我界限的交流。

在馬斯洛生命的最後幾年裡,他迷戀上了佛教的“菩薩道”以求開悟。以下是 1968 年 11 月 23 日至 1969 年 1 月 24 日之間的對馬斯洛的採訪片段,就在他 62 歲時突發心臟病去世前幾年

“嗯,我們可以談論處於不同層次的自我實現者,這比我 10 年前想象的要多得多。首先,是因為我開始認識到一些擁有一切的人。我的意思是,在我看來,一切都是心理學上的,而不是汽車,然而他們可能會非常不快樂,不知道自己的方向,蹣跚而行,磕磕絆絆,做各種愚蠢的事情,蠢事。然後我不得不做出另一個區分,即那些基本需求得到滿足、沒有神經症、並且很好地運用了一些能力,但仍然是“僅僅健康”的人,我稱之為“僅僅健康”與超越者相對。嗯,我認為區別來自於那些有高峰體驗的人和那些沒有高峰體驗的人,或多或少是這樣。這就是我最初描述的自我實現者,他們大多是超越者,即那些基本需求得到滿足的人,他們的價值體系會自動導致菩薩道。也就是說,為人類服務或幫助他人……以及僅僅為了他人,也為了自己而成為更好的人,最終超越自我。

這些想法在馬斯洛生命的最後階段佔據了他如此多的心思,以至於他呼籲建立一種超越人本主義心理學的新心理學。1967 年 9 月 14 日,馬斯洛在舊金山發表了題為“人性的更遠境界”的演講,其中他提出了一些這些想法

人本主義心理學的主要重點在於關於“更高需求”的假設……這些更高的人類需求……是生物性的,我在這裡說的是愛,對愛的需求,對友誼、尊嚴、自尊、個性和自我實現的需求等等。然而,如果這些需求得到滿足,就會出現不同的景象。有些人確實感到被愛,並且能夠去愛,他們確實感到安全和有保障,並且確實感到受尊重,並且確實擁有自尊。如果你研究這些人並詢問是什麼激勵著他們,你會發現自己身處另一個領域。這個領域是我必須稱之為超人本主義的,意思是激勵、滿足和啟用幸運的、發達的,即已經自我實現的人的東西。這些人受到超越基本需求的事物的激勵。……進入這個超人本主義領域的出發點是當他們回答以下型別的問題時:“是什麼時刻給你……最大的滿足感?……是什麼回報的時刻讓你的工作和生活有價值?”對這些問題的回答是以終極真理來表達的。……例如,真理、善良、美麗……等等。這相當於說,這第三種,即人本主義心理學,正在孕育第四種,“超人本主義心理學”,它處理超越性體驗和超越性價值觀。充分發展(且非常幸運)的人在最佳條件下工作時,往往會受到超越自我的價值觀的激勵。他們不再是舊意義上的自私自利。美麗不在一個人的皮膚之內,正義或秩序也不在。人們很難將這些慾望歸類為自私,就像我對食物的渴望一樣。我對實現或允許正義感到滿意,這不是在我自己的皮膚之內……。它同樣在外部和內部:因此,它超越了自我的地理限制。因此,人們開始談論超人本主義心理學。(馬斯洛,1969a,第 3-4 頁)”

我特意將這些問題加粗是有原因的。我想非常清楚地表明,人本主義心理學總體上,尤其是馬斯洛的思想,在很大程度上是關於負責任地選擇和擁有你自己獨特的通往美好生活的道路。在這個框架下,沒有單一的處方或最“高尚”的存在方式。

這讓我想到了我認為布魯克斯的評論文章中存在問題的地方。他顯然不僅試圖描述健康發展的樣子,而且他還在明確地規定一條通往健康發展的“高尚”道路。這裡的含義是,存在著不那麼高尚的通往健康發展的道路,如果你沒有公開地、持續地以顯而易見的方式幫助他人,那麼你身上就有些東西壞了或出錯了。

我在賓夕法尼亞大學教授一門積極心理學課程,我在其中介紹了通往美好生活的各種可能途徑,以及旨在幫助學生髮展自身各個方面的活動。本課程的目標不是為學生選擇有價值的生活是什麼樣的,而是讓學生進行試驗,看看什麼對他們有效,根據他們自己的風格。只要它不對自己或他人造成傷害,我有什麼資格決定什麼才算是值得過的生活?

但這裡還有更黑暗的東西在發生,那就是這種觀念,即每當我們不幫助他人時,我們預設就是自私和貪婪的。似乎我們的文化今天和埃裡希·弗洛姆在他的經典文章“自私與自愛”中寫下這段話時一樣,對“自私的禁忌”也同樣多

“人們是自己的奴隸主;他們沒有成為自身之外的主人的奴隸,而是把主人放在了內心。這個主人是嚴厲而殘酷的。他不給他們片刻的休息,他禁止他們享受任何快樂,不允許他們做自己想做的事。如果他們這樣做,他們就會偷偷摸摸地做,並以有罪的良心為代價。即使是追求快樂也和工作一樣是強制性的。它並沒有讓他們擺脫充斥他們生活的持續不安。在大多數情況下,他們甚至沒有意識到這一點。”

馬斯洛非常欽佩弗洛姆(我也是),弗洛姆的這篇文章啟發了馬斯洛寫了一篇未發表的文章,其中他清楚地區分了自私的行為和自私的動機。並非所有看起來像“幫助”的東西都是健康的,也並非所有看起來“自私”的東西都是不健康的。

事實上,我和我的同事一直在調查病態利他主義(以損害自身和/或他人的方式給予的需求)和健康自私(在不損害他人的情況下進行自我照顧)中個體差異的影響。資料才剛剛開始出現,我相信我稍後會寫更多關於這方面的內容,但到目前為止,我們看到,不斷被告知你必須把自己的需求放在一邊,並“奉獻”自己給他人,會產生嚴重的、不健康的發展後果。事實上,我們正在發現一些驚人的臨床意義,即高水平的病態利他主義非常強烈地預示著抑鬱症和非常脆弱形式的自戀,而健康的自私則預示著廣泛的與成長相關的變數,包括積極的社會關係和生活中更大的意義和目標。

因此,與布魯克斯的觀點相反,現實似乎是,過分關注犧牲自己的需求會降低你幫助他人的動力!

浪漫關係

最後,我們談到布魯克斯關於浪漫關係的最後一點。在他的最新著作中,芬克爾將他對關係的廣泛且經過充分研究的工作置於馬斯洛的浪漫愛情相互成長模型中,該模型指出,理想的伴侶關係是雙方互相幫助成為最好的自己(根據他們自己的風格)。這在布魯克斯看來是“對婚姻的冷淡和超脫的觀念”。相反,布魯克斯主張完全融入“一個叫做婚姻的單一單位”。

這表面上聽起來可能很令人愉快,但經驗表明,這種浪漫方式是災難性的。這會導致各種各樣的相互依賴問題、潛在的怨恨,甚至有時是創傷。雖然浪漫關係確實具有擴充套件我們自身的非凡力量,但這與融合我們自身不同。

羅伯特·瓦勒蘭和他的同事們令人信服地表明,那些在浪漫關係中以有助於成長和健康的方式改變的人,恰恰是那些參與允許個人在關係之外的其他生活領域(例如,朋友、家人、愛好)保持參與的關係的人。這也與“角色吞沒”的概念相一致,在這種概念中,一個人的身份完全基於一個特定的角色(例如,幫助他人)而取代所有其他角色,為角色放棄或脫離其他使生活有價值的事物奠定了基礎。這同樣適用於自我。自我吞沒自然會導致自我放棄,這對一個人自身或對世界來說都不是一種健康的狀態。正如瑪麗安·威廉姆森如此優美地表達的那樣,

我們最深的恐懼不是我們能力不足。

我們最深的恐懼是我們擁有超乎想象的力量。

是我們的光芒,而不是我們的黑暗

最讓我們害怕。我們問自己

我是誰,竟敢如此才華橫溢、光彩照人、才華出眾、令人驚歎?

實際上,你有什麼資格不這樣做呢?

你是上帝的孩子。你自我貶低

對世界沒有好處。

為了不讓別人在你身邊感到不安而退縮

沒有什麼啟迪意義。我們都註定要閃耀光芒,

就像孩子們一樣。

我們生來就是要彰顯

我們內在的上帝的榮耀。這不僅僅存在於我們中的一些人身上;

它存在於每個人身上。當我們讓自己內在的光芒閃耀時,

我們會在不知不覺中允許其他人也這樣做。

當我們從自己的恐懼中解放出來時,

我們的存在會自動解放他人。

馬斯洛在他的著作中非常清楚地表明瞭這一點。在他具有里程碑意義的著作《動機與人格》中,馬斯洛有一章專門討論“自我實現者之愛”,其中他概述了在最自我實現的人身上愛情的樣子。我將把最後的話留給馬斯洛

“正如我們所見,超然的傾向、需求識別和與另一個人的深刻相互關係可以在健康的人身上共存。事實是,自我實現者同時是最個人主義、最利他主義、最社會化和最有愛心的人。我們在文化中將這些品質置於單一連續體的兩端顯然是一個錯誤,現在必須糾正。這些品質是並存的,這種二分法在自我實現者身上得到了解決。

我們在我們的研究物件中發現了一種健康的自私、高度的自尊,以及不無緣無故做出犧牲的不情願。

我們在愛情關係中看到的是愛的偉大能力,同時也是對對方的高度尊重和對自己的高度尊重的融合。這表現在,不能用普通意義上的“需要彼此”來形容這些人,就像普通戀人那樣。他們可以非常親密地在一起,但也可以在必要時分開而不會崩潰。他們不會互相依附,也沒有任何形式的鉤子或錨。人們可以明確地感覺到他們非常享受彼此,但會以哲學態度對待長期的分離或死亡,也就是說,會保持堅強。在最激烈和狂喜的戀愛關係中,這些人仍然是他們自己,並且最終仍然是自己的主人,即使他們非常享受彼此,也仍然按照自己的標準生活。

顯然,如果這一發現得到證實,將有必要修改或至少擴充套件我們文化中理想或健康愛情的定義。我們通常根據自我完全融合和失去獨立性,放棄個性而不是加強個性來定義它。雖然這是事實,但目前的實際情況似乎是,個性得到了加強,自我在一個意義上與另一個自我融合,但在另一個意義上仍然像以往一樣獨立和強大。超越個性和銳化和加強個性的兩種趨勢必須被視為夥伴,而不是矛盾。此外,這意味著超越自我的最佳方式是透過擁有強大的身份認同。”