本文發表在《大眾科學》之前的部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

我:我經常感到焦慮。通常與任何具體的事情無關。只是肚子深處對人類存在的一種感覺。

我的醫生:我認為你可能已經準備好使用 SSRI 了。

我:給我 8 周時間。就 8 周。

我的醫生:祝你好運。

多年來,每個人都告訴我嘗試正念。

你需要學習如何利用深度專注的力量,我被告知。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

但我*確實*利用了深度專注的力量,我告訴他們——當它真正吸引我的想象力時。

我被告知那是你的猴子思維在說話。安定下來。敞開心扉。停止評判。

好吧。一勞永逸,我會做到。我會收回評判。

這並不容易。

你看,過去十年裡我一直在研究白日夢的科學。我在研究生院的一位導師是傑羅姆·L·辛格,白日夢研究之父。他在 60 年代發現,白日夢是人類認知中正常且普遍存在的一部分,可以起到許多適應性益處,從創造力到視角轉換再到純粹的娛樂。現代科學已經支援了辛格關於“積極建設性白日夢”的許多主張(參見此處進行回顧)。在我聽來,這種正念熱潮只是對白日夢的猛烈抨擊。每當我聽到引導冥想時,我聽到的都是:回到呼吸,停止白日夢。對此我想:但是如果我不想呢?然後會對著空氣吐舌頭。在一個Big Think 影片(我可能有著人類史上最糟糕的髮型)中,我甚至把正念狂熱者稱為“殭屍”。

因此,帶著所有這些先入之見,我開始了正念減壓課程的第 1 天,該課程在賓夕法尼亞大學正念專案進行。我的導師是該專案的負責人邁克爾·貝姆。儘管我全身心地投入到這 8 周的旅程中,並且決定我會盲目地完成所有的正念“作業”,但我必須承認,我仍然帶著叛逆的精神開始了第一天。我讓我的朋友在第一天結束時拍了一張我冥想的照片。我不知道你是否看得出來,但我的冥想有點諷刺意味。

.JPG?w=450)

圖片來源:斯科特·巴里·考夫曼

儘管如此,我還是認真對待了它。我每天冥想大約 40 分鐘,連續 8 周。我參與了冥想練習的組合,從呼吸冥想到身體掃描意識,再到開放式監控意識和行走冥想。我暫停了 Facebook,以便真正專注於這段旅程。我讀了喬恩·卡巴特-金的書《全身心投入的生活》中分配給我們的每一段內容。我還閱讀了一些關於正念的書籍,並認真嘗試理解正念冥想和佛教哲學的基本原理。我真的盡力了。

那麼發生了什麼? 以下是我學到的一些教訓。請注意:這篇文章不是對正念冥想的有力背書。如果您想閱讀相關內容,可以去當地書店購買任何關於此主題的書籍(它們都非常熱情)。相反,這只是一個科學家對他個人經歷的誠實敘述,以及他試圖將自己的經歷與科學調和的嘗試。好了,開始吧。

我的(迷你)正念之旅

一點一點地,我的普遍焦慮的性質確實開始改變。我在這裡非常小心地使用“改變”這個詞。我不能說我的焦慮完全消失了,但我與它的關係發生了改變。我不再是感受到情緒並對其採取行動(例如,想跑回家,縮在被子裡躲起來),而是開始僅僅注意到它。是的,不帶評判地。但我還敢說,富有同情心地。

喬恩·卡巴特-金將正念定義為“以一種特定的方式有目的地、在當下、不帶評判地關注”。以這種態度對待我的想法和情緒,讓我意識到自己每天給自己造成了多少痛苦。我只是不知道自己有多深陷其中,被我的情緒的戲劇性所束縛/依附。我也不知道自己有多自由可以暫時擺脫它。我可以誠實地說,這是我從冥想練習中獲得的最重要的見解之一。

我還意識到我把正念與走神對立起來是多麼錯誤。它們真的,真的,不是對立的。我覺得這對我來說是一個非常重要的見解,所以請允許我重複一遍:正念不是走神的反義詞。

你們中的許多人可能知道幾年前哈佛大學進行的一項名為“走神的心是不快樂的心”的研究。它肯定得到了大量的媒體報道。當這項研究發表並獲得所有宣傳時,感覺就像是對這個白日夢研究者的當頭一棒。這就是為什麼我很高興地發現這項由大衛·斯塔瓦奇克和他比利時列日大學的同事進行的研究。他們非常清楚地發現,導致心理困擾的不是走神本身,而是更容易忽視當下,從而導致幸福感降低的傾向。

所以,是的,要感謝哈佛大學的研究人員部分地做對了:難以關注當下確實與幸福感降低有關。然而——這是一個重要的然而——“一旦考慮到正念意識的影響,[走神]與心理困擾之間的關聯強度幾乎為零。”這項研究的結果肯定沒有得到那麼多的宣傳,因為研究人員不是常春藤盟校的,但我認為這些發現同樣重要。

哎呀,傑羅姆·辛格早在 60 年代就可以告訴你這些(我盡一切可能為我的導師辯護)!辛格和他的同事區分了三種“白日夢風格”:

積極建設性白日夢(代表著有趣、希望和建設性的想象),

內疚抑鬱性白日夢(代表著強迫性、痛苦的幻想),

注意力控制不佳(代表著無法專注於正在進行的思考或外部任務)。

雖然無法控制你的注意力與較低的責任心和自我控制水平有關,而內疚抑鬱性白日夢與較高的神經質、焦慮和擔憂水平有關,但積極建設性白日夢與更高的經驗開放性有關,而經驗開放性是創造力的關鍵貢獻者。

正念-創造力悖論

這引出了正念與創造力的聯絡。在我參加 8 周課程之前,該領域存在一個我完全無法理解的特殊悖論。一方面,創造力文獻的神經科學表明,“預設模式網路”(參與走神和我們自我意識的構建)對於創造性思維至關重要。另一方面,一些正念研究表明,正念練習會降低預設模式網路的活動,但同時會增加創造性思維。這怎麼可能?! 與白日夢聯絡最緊密的大腦網路怎麼會既有助於創造性思維又無助於創造性思維?

我找到了一些解決這個悖論的方法。我警告你,這一切都會很快變得非常技術化,但哎呀,我假設這個部落格的讀者和我一樣覺得這很有趣。:)

好的,第一種解決方式:創造力不是單一的概念。它是一個完整的過程,涉及各種不同的階段——有些階段比其他階段更混亂。例如,在將原創且有意義的事物帶到這個世界的過程中,有時你會想要發散思維,產生大量的可能性。但有時你又會想要更專注於一個單一的想法,並幫助它成長和發展。不同的冥想形式有助於創造過程的不同階段。最近的研究支援了這一觀點。考慮一下Lorenza Colzato的研究,她發現專注注意力冥想有助於找到單一的解決方案,而開放式監測冥想則有助於產生許多新的想法。與此相一致的是,一項最近的薈萃分析研究了多項關於正念與創造力之間聯絡的研究的綜合效應,發現雖然總體而言,正念與發散思維之間的聯絡相對較弱,但正念的開放式監測方面與發散思維的聯絡遠比正念的純粹意識方面更強。

這與我自己的冥想體驗非常吻合。在專注呼吸冥想之後,我真的感覺平靜、安定,並且內心平和。但我也真的可以說,我感覺創造力也變弱了(至少根據創造力研究人員的衡量標準),甚至感覺缺乏創造的動力。如果在一次良好的專注呼吸冥想之後,你讓我在一分鐘內儘可能多地想出磚塊的用途,我想我可能會太過平靜和專注,而無法想出許多新穎的用途。但在開放式監測冥想之後,我認為我在認知上更能考慮許多不同的可能性。

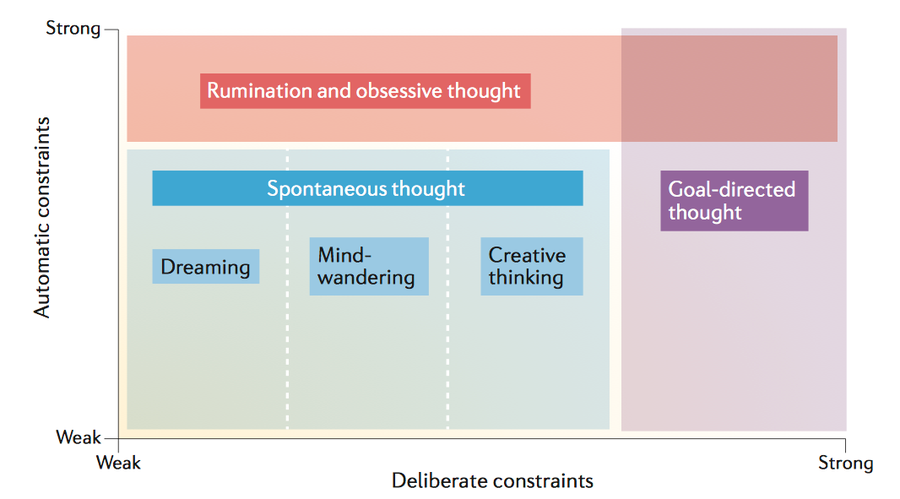

現在,讓我們來考慮一下解決正念與創造力悖論的第二種方法。這種方法迴歸了辛格的開創性見解,即存在不同形式的走神。由Kalina Christoff及其同事提出的一個新的走神動態框架,從神經科學的角度更詳細地闡述了這一點。請看一下他們論文中的這張圖表,然後我們嘗試理解它

首先是“反芻和強迫性思維”,這類似於辛格的“內疚-不愉快”的白日夢風格。當我們反芻或沉迷於我們存在的某個非常消極的方面時,這往往不是我們創造力最旺盛的時候。事實上,在這種動態框架下,反芻甚至不值得被稱為“走神”,因為當我們反芻時,我們的大腦實際上在做相反的事情——它們正一次又一次地鎖定在特定的想法中。

在真正“自發性思維”的領域內,我們的想法可以是深思熟慮的,也可以是自動的。總的來說,創造力的最佳狀態似乎是一種正念意識狀態,在這種狀態下,你意識到你的自發性想法,但又不要*太*以目標為導向,以免錯過意想不到的聯絡。

因此,從神經科學的角度來看,我們可以說,一般來說,當“執行注意力網路”與“預設模式網路”進行強烈的溝通時,創造力最佳。當這兩個大腦網路相互交流時,它們會形成一種獨特的正念白日夢狀態,這似乎是創造力的最佳狀態。

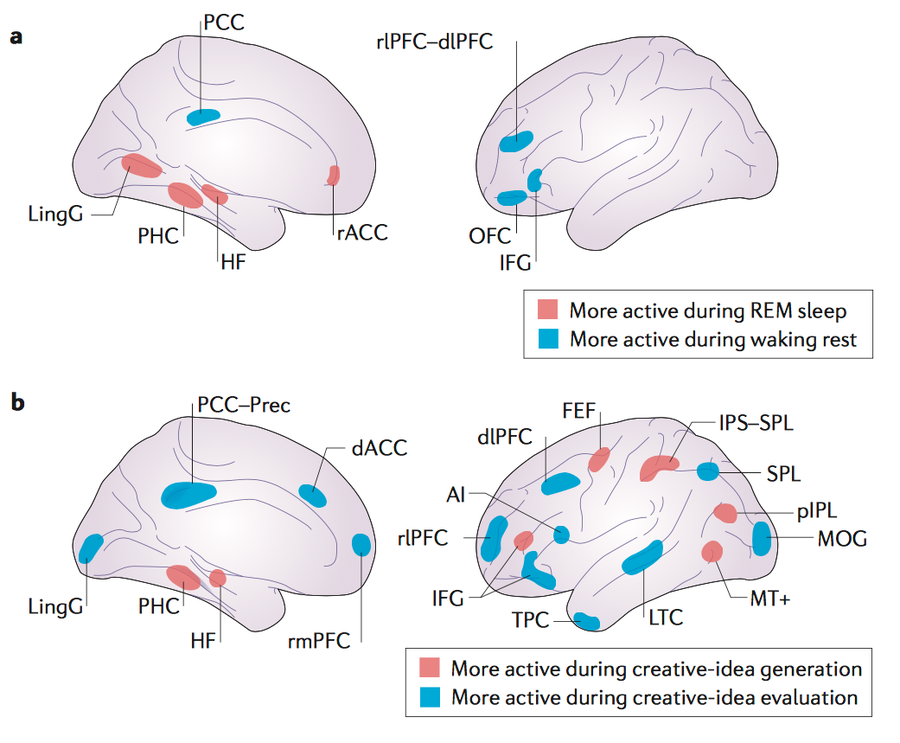

當然,這取決於你所處的創造過程的階段。這是一張精美的圖表,顯示了從快速眼動睡眠到清醒休息,再到想法產生和想法評估的不同意識狀態下,執行注意力網路和預設模式網路的相對活動

請注意,在快速眼動睡眠期間,執行注意力非常少,並且有大量的影像和情節記憶檢索。做夢涉及到極其不受約束的思維。在清醒的想法產生過程中,你會獲得與快速眼動睡眠重疊的啟用,這表明思維仍然是不受約束的,但有所減少,因為你會獲得一些執行注意力活動,以及與自我監控相關的預設模式網路的其他部分上線。想法評估是創造過程中最受約束的部分,因為你會看到執行注意力網路的啟用程度比想法產生和快速眼動睡眠期間更大。

儘管如此,我認為可以公平地說,無論處於創造的哪個階段,過於完全無意識,以至於完全忽略自發性想法產生的任何見解,都不是好事。我相信,如果我們想要令人滿意地解決正念與創造力之間的悖論,就必須達到這種細緻的程度:既要考察各種大型大腦網路之間的動態互動,也要考察每個大腦網路的子元件之間的互動!

在這方面,我真的很喜歡大衛·克雷斯韋爾及其同事最近的研究。在我們在課程中閱讀的卡巴金的書中,卡巴金討論了表明正念冥想會減少預設模式網路活動的研究,他將此解釋為正念冥想者已經與他們的“敘事頭腦”(他將預設模式網路描述為這樣)保持了更大的距離。雖然我認為這部分是正確的,但我認為我們可以增加一些細微的差別。畢竟,預設模式網路有許多不同的子元件。

正如大衛·克雷斯韋爾的研究所表明的那樣,正念訓練會減少執行注意力網路與預設模式網路的某些子元件之間的溝通,但會增加執行注意力網路與預設模式網路的其他子元件之間的溝通。特別是,正念冥想減少了對自我批評的想法和自我相關認知的關注,但使我們更加關注與更廣泛的個人情緒和體驗相關的預設模式網路。事實上,研究表明,自我同情有助於原創性,尤其是在那些已經非常自我批評的人中。因此,冥想似乎可以改變預設模式網路的連通性,使其不那麼以自我為中心和自我批評,這可以真正促進創造過程。

長期冥想的好處?

這讓我想到了長期正念冥想的一個可能的好處。最近,一位冥想專家來到了積極心理學中心。我問了他關於正念與創造力悖論的問題,他回答說:“是的,梵高是有創造力,但他還是割掉了自己的耳朵。” 哎喲!(字面上地)然後他接著說,也許他個人從長期的正念練習中失去了一些創造力,但在智慧方面得到了提升。

好吧,到這個時候,我已經上了幾周的正念課程了,所以我用開放式監測意識接受了他的說法(如果那是幾個月前,我可能會立即對此評論表示鄙視)。是否有可能,大多數研究正念與創造力之間聯絡的研究都過於粗糙?他們讓人們冥想幾分鐘,然後讓他們快!想出磚塊的多種用途!也許這不是通往更深層、更明智的創造力的道路。你知道的,那種可以讓你比以往任何人都更清楚地看到現實的形式。

有跡象表明這種想法可能有些道理。科爾扎託——這位研究專注注意力冥想和開放式監測冥想對創造力影響的義大利認知科學家——進行了一項後續研究,她比較了一組新手冥想者和一組專家冥想者。無論冥想經驗如何,開放式監測冥想都有助於發散思維。然而,專家練習者應用了一種洞察策略來解決需要單一正確答案的問題,而新手傾向於應用分析方法來解決此類問題。同樣,《正念》雜誌上的一篇新鮮出爐的文章報告說,資料顯示長期正念訓練(> 1000小時)可以增強發散思維,但在短期正念練習者中沒有顯示出任何改善。*

因此,雖然是的,正念冥想可以幫助我們與我們的情緒以及敘事頭腦的自我批評和自我意識方面保持更大的距離,但正念也可以使我們更意識到和正念我們正在進行的意識流。換句話說,雖然長期冥想練習確實可以幫助我們調節我們的情緒,但調節與控制並不相同。調節使我們有更多的自由去關注我們想關注的事情。而且我經常真的很想關注我的白日夢。因此,我會說長期冥想使我們對走神有更多不帶評判的意識。正念和走神對於洞察力和創造力都至關重要。

好吧,這是我經過 8 周的密集正念冥想後得出的見解。在課程的最後一天,恰逢選舉結果公佈——是的,那天我們所有人都非常需要正念——我們圍成一圈,談論我們從課程中學到了什麼。我提到我仍在消化我所經歷的事情,但我感覺自己不再那麼迫切地需要服用 SSRI 了。當我需要放鬆頭腦時,我可以使用一種工具。我還提到,我覺得作為課程一部分的全天沉默正念靜修非常深刻。一整天不帶評判地坐著思考讓我真正意識到在我的自發性認知中反覆出現的思維模式。這讓我更好地意識到我不想再依附哪些模式,以及我樂於依附哪些模式。

下課後,我請人給我再拍一張照片。這是照片

(1).jpg?w=362)

圖片來源:斯科特·巴里·考夫曼

我不知道你是否能從前後照片中看出來,但在第二張照片中,我更加真實地感到內心平靜。事實上,我得到了獨立的驗證:我的一位同學下課後走過來對我說,她注意到我從第一天開始發生了很大的變化,我看起來平靜多了,也不那麼帶有評判性了。

這一切都很好,但希望你也能看到一絲懷疑仍然存在。雖然我大大提高了對正念冥想益處的欣賞,但我希望我永遠不會如此不帶評判性,以至於只是接受冥想大師所說的話。值得慶幸的是,我們可以使用科學的工具來檢驗現實的本質。但我還必須承認,對我最有益的不僅僅是科學。正是這種結合——科學和經驗——促成了我最大的見解。

© 2016 Scott Barry Kaufman,版權所有

致謝:非常感謝 Michael Baime 的課程以及他對我不厭其煩地回答我所有問題的耐心。

* 然而,研究人員還發現,長期的正念訓練與預設模式相關的低伽馬腦區間連線呈負相關。我不確定該如何解讀這一點,但我懷疑預設模式網路並非所有子成分的連線都呈現相同的減少。