本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

想象一下,你深夜走在回家的路上,看到一個可憐的、手無寸鐵的男人被人欺負和辱罵。事情開始升級,人群開始推搡他,打掉他的帽子,並對他更大聲地尖叫。這個人看起來很害怕,向你呼救。想想你的感受。

現在想象一下,當你走近時,你看到地上躺著一頂 MAGA 帽子,就在那個人旁邊。很明顯,人群把他的帽子扔在地上,繼續嘲笑他,嘲笑他是特朗普的支持者。這會改變你的感受嗎?

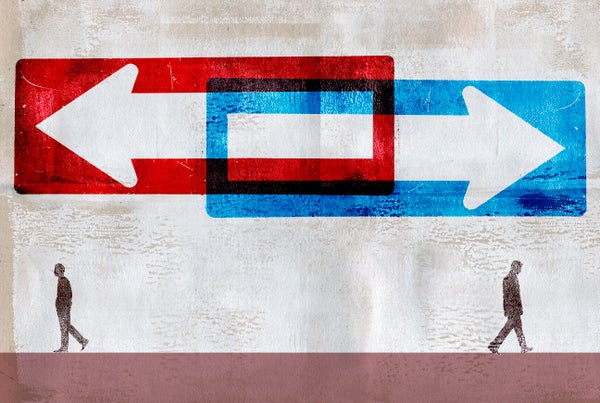

美國的黨派政治正日益成為“我們”與“他們”的問題。雖然問題本身不一定變得更加兩極分化,但我們的身份已經變得與我們的政治聯絡更加緊密。這導致了“一個在許多事情上達成一致,但仍然嚴重分裂的國家”。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事的未來。

圖片來源:德魯·安格勒 蓋蒂圖片社

一項最近的調查發現,在那些高度參與政治的人中,70% 的民主黨人和 62% 的共和黨人表示他們“害怕”對方政黨,並且近半數的民主黨人和共和黨人表示對對方政黨感到憤怒,並將對方政黨視為對國家福祉的威脅。

奧巴馬曾提出,這種政治衝突的主要根源是“同理心差距”。但如果現實遠比這複雜得多,並且在某些情況下,同理心實際上是問題所在呢?

誤入歧途的同理心

雖然同理心包括多個重疊的過程,但也許與日常同理心概念最密切相關的方面是同理心關懷。在心理學文獻中,同理心關懷指的是對處於困境中的另一個人體驗同情或憐憫的傾向。同理心關懷量表包括諸如“我經常對那些不如我幸運的人懷有溫柔的關懷之情”和“當我看到有人被佔便宜時,我感到有點想保護他們”之類的條目。

雖然同理心關懷通常被認為是普遍的善,但在許多情況下,同理心並沒有兌現其承諾。即使那些在同理心心理測試中得分很高的人也並非總是有同理心的。* 畢竟,同理心是一項艱苦的工作。因此,人們常常選擇避免同理心,認為它不值得付出努力。

一個重要的因素是與另一個人的關係性質。研究表明,與對內群體成員的痛苦的同理心關懷相比,對外群體成員的痛苦的同理心反應減弱。

考慮一項研究,其中足球迷目睹了他們最喜歡的球隊的球迷(內群體成員)或競爭對手球隊的球迷(外群體成員)經歷痛苦。然後,參與者可以選擇透過自己忍受身體上的痛苦來減輕對方的痛苦來幫助球迷。當那個人是內群體成員而不是外群體成員時,人們報告說對另一個人的痛苦有更大的同理心關懷,並且更願意親自忍受痛苦來減輕另一個人的痛苦。

此外,幫助內群體成員是由大腦前腦島區域的啟用預測的,而不幫助外群體成員則與大腦伏隔核區域的啟用有關。研究人員得出結論,與同理心相關的腦島啟用可以激發代價高昂的幫助行為,而伏隔核區域的拮抗訊號會減少幫助另一個需要幫助的人的衝動。

同理心關懷與政治極化

那麼政治領域呢?我們是否都只是把政治當作一場大型體育比賽來對待? 在這種極端黨派紛爭的氣氛中,似乎確實如此。正如政治心理學家莉莉安娜·梅森所說,“黨派人士的行為更像是一個體育迷,而不是像一個選擇投資的銀行家。黨派人士在情感上與政黨的福祉息息相關;他們更喜歡與其他政黨成員共度時光;當政黨受到威脅時,他們會感到憤怒並努力幫助戰勝威脅,即使他們不同意政黨採取的某些問題立場。”

在一篇新論文中,政治心理學家伊麗莎白·西馬斯和她的同事們深入研究了這個有爭議的問題。在兩項研究中,他們證明了同理心關懷的體驗偏向於自己的群體,並且實際上會加劇政治極化。

在一項基於對具有全國代表性的樣本進行的調查的研究中,他們發現,隨著同理心關懷的增加,個人更有可能偏向自己的政黨,並且更有可能表現出對外群體日益增長的敵意。這種效應在黨派人士中尤為明顯,而在“傾向者”和獨立人士中則弱得多。**

在另一項研究中,人們被隨機分配到閱讀一篇關於最近在大學校園裡發生的抗議活動的短文的兩個版本之一。在這兩個版本中,校園警察不得不制止一群黨派學生,他們抗議一位以發表對該黨派煽動性言論而聞名的人的演講。在這兩個版本中,一位試圖聽演講的旁觀者被一名抗議者擊中。在這兩個版本中,抗議者都成功地取消了演講。研究人員只改變了黨派含義。在一種情況下,演講者批評民主黨人,並遭到大學民主黨人的抗議;在另一種情況下,演講者批評共和黨人,並遭到大學共和黨人的抗議。

他們發現,那些同理心關懷程度較高的人,當演講者來自對方政黨時,更傾向於阻止演講。當演講者來自對方政黨時,那些同理心關懷程度較高的人甚至更可能對受傷的學生表現出幸災樂禍,更可能覺得學生受傷很有趣和好笑。同理心關懷真是如此!

研究人員得出結論:“我們提出的證據表明,同理心在現實世界中的影響並不像人們通常認為的那麼積極。”

解決方案是什麼?

看到這些研究,人們可能會很想得出結論,問題出在同理心本身。我們都應該成為斯波克,理性地計算政治政策的功利價值,而無需考慮政黨或任何特定群體的痛苦。雖然我相信會有人贊成這種選擇,但我認為這將是一個非常誤導性的結論。畢竟,我之前寫過,正是我們彼此之間的對抗——而不是我們的同理心——正在撕裂美國(和世界)。故事肯定更復雜。

首先,伊麗莎白·西馬斯和她的同事們確實發現了同理心關懷的一個很大的好處:雖然同理心關懷增加了對外黨的不喜歡,但它增加了與外黨接觸的舒適度。那些同理心關懷程度高的人不太可能因為有一個屬於對方政黨的家庭成員或鄰居而感到不安。因此,同理心關懷確實具有一種趨近導向的方面,它鼓勵與外黨成員接觸,即使這種接觸的主要目的是改變被認為對自己的內群體有害的行為。

其次,即使在排除對同理心關懷和同理心的其他方面的控制後,視角採擇也沒有顯著減少黨派偏見。這對於某些人來說似乎是違反直覺的,他們可能認為增加視角採擇可能會增加相互理解,但結果表明,即使那樣也無法提供簡單的解決方案。正如發展心理學家保羅·布盧姆正確地指出的那樣,即使“認知同理心”(包括視角採擇)“作為一種向善的力量也被高估了”,考慮到採取他人視角的能力可以被用於殘酷和剝削他人。

那麼我們應該得出什麼結論呢?在所有條件相同的情況下,我確實認為,在性格傾向的同理心關懷方面得分高是一件好事。研究表明,同理心關懷程度較高的公民更有動力參與政治程序以減少傷害。那些同理心關懷程度高的人也更可能被競選和擔任政治職務的更親社會方面所吸引。

我認為西馬斯及其同事的發現反映了我們所處的特定政治格局。隨著特朗普的崛起加劇了長期存在的敵意,人們發現比以往任何時候都更需要將自己的整個存在與政治身份聯絡起來,並且陷入線上迴音室的程度可能在美國曆史上是前所未有的。

因此,在我們當前的政治氣候中,我們與內群體成員的共同經歷遠多於外群體成員,因此,那些傾向於同理心反應的人可能確實更有可能對他們的黨派“對手”懷有敵意,甚至可能享受他們的痛苦。正如同理心研究員賈米爾·扎基所表明的那樣,同理心是非常情境化的,並且受到動機的強烈影響。特別是當資源有限或群體間衝突在新聞媒體上如此突出時,同理心可能會付出高昂的代價。

我們需要的是更強烈的對外群體同理心關懷的動機。在我看來,實現這一目標的最佳方法不是降低一個人對他人痛苦的一般關懷傾向,而是增加一個人與外群體成員的接觸,並關注我們所有人共同的經歷和擔憂。好訊息是,那些具有較高水平的同理心關懷的人更有可能對與對方政黨成員的接觸感到舒適。

但這僅僅是一個開始。僅僅報告一個人在同理心關懷方面得分很高——無論是透過心理測試還是在社交媒體上——都是遠遠不夠的;特別是當我們被意識形態矇蔽雙眼,看不到那些政治觀點與我們不同的人的痛苦時。擺脫這種困境的唯一方法是不將政治歸屬視為零和博弈。這需要尋找儘可能多來自不同生活領域的人的痛苦故事。

我仍然樂觀地認為我們可以克服這一點,但前提是我們能夠擴大我們的同理心關懷的聚光燈,使其儘可能地延伸到儘可能多的人類成員。

--

* 反之亦然,那些在同理心心理測試中得分較低的人也並非總是冷酷無情的。我一直在思考這個問題,而且似乎如果你真的仔細觀察那些我們經常視為“怪物”或“邪惡”的人的生活,你會發現他們實際上確實對他們認為的內群體成員表現出了相當多的同理心(儘管在某些情況下,內群體可能確實是一個非常小的圈子)。

** 即使同理心關懷與自由主義之間存在正相關關係,他們也沒有發現同理心關懷與黨派身份之間存在互動關係的證據。有趣的是,雖然同理心關懷與更普遍的人格特質——宜人性和經驗開放性相關,但在控制了那些更廣泛的人格維度後,他們的所有結論都沒有改變。