本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

大多數聽說過橈足類的人——在這個世界上很少有人聽說過——是從海洋中認識它們的,在那裡它們是漂流生物浮游生物的常見成員。它們是很小的甲殼類動物,外表或多或少平平無奇。這是一個。

作者:Kils,來自英文維基百科 - 從 en.wikipedia 轉移到維基共享資源,由 Banaticus 使用 CommonsHelper., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6716041

但橈足類動物不僅僅生活在海洋中。它們也像咕嚕一樣,隱藏在地球上隱秘的水池和空腔中。這些微小的裂縫、縫隙和水袋是一個看不見的生態系統,充滿了人類只能想象的生命,因為我們太大了,永遠無法訪問它們。棲息地非常小且多樣化,以至於不同的稀有物種可能生活在彼此僅幾碼之遙的迷宮中,但永遠不會相遇。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

它們的家被稱為表岩溶,它是地球的一個地層,主要存在於泥土和下方任何洞穴系統之間的石灰岩、白雲岩和石膏巖中,這個地層被稱為岩溶。它不太像土壤,也不太像石頭,滲透其中的水可能會被岩石中的裂縫和充滿液體的空腔捕獲或轉移到意想不到的方向。這種空間網路可以為各種不同的生物形成瘋狂的棲息地拼圖。最突出的是大量的小型甲殼類動物,特別是我們的橈足類朋友。稍後詳細介紹它們。

其多樣性之高足以與下方洞穴中的多樣性相媲美,而生態位要麼是如此獨特,要麼被表岩溶內岩石的幾何形狀所隔絕,從而形成了有效的生命島嶼,受到與海洋中更大的同類島嶼相同的進化力的影響(生物學的一個重要領域稱為“島嶼生物地理學”,由羅伯特·麥克阿瑟和E.O.威爾遜率先開創)。

當穿過這個微型迷宮的水到達下方的任何洞穴時,它會從洞穴頂部滴落,並可能形成安靜的邊石無邊泳池,邊緣由滴水沉澱的礦物質沉積形成的波紋狀堤壩構成。它們通常很寧靜,光滑的表面只會被偶爾的滴落所破壞(在地面暴雨之後,滴落可能會加速變成一場真正的陣雨)。

作者:Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1186841

作者:Steve46814 - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7689407

當暴風雨沖刷這個迷宮時,生活在那裡的微小動物必須竭盡全力抓住一切,在某些情況下甚至會使用包括——我沒有編造——“肛門齒”在內的結構,以防止被沖刷到它們無法生存的地方。

由於我們缺乏在B級科幻電影中經常出現的縮小射線,我們誰都無法親自訪問表岩溶。我們必須依靠那些被水衝出岩石並進入下方洞穴的不幸生物來告訴我們那裡可能生活著什麼(這就引出了一個問題:哪些動物*非常擅長*抓住裂縫?以及岩溶下方的地層中隱藏著什麼?)。由於我們無法徹底探索它,因此它是新物種的重要來源。

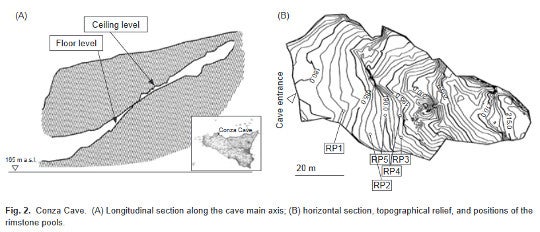

這些地方包括西西里島巴勒莫附近的孔扎洞穴的邊石池。孔扎洞穴相對較小。只有100米長,從入口向上傾斜20米,包含五個邊石池。

形成它的岩石基質是石灰岩、白雲岩和生物碎屑岩的混合物。這個洞穴是死的;也就是說,形成它的任何水文力量都已經停止,並且它不再洪水氾濫。唯一的水滲透是透過洞穴頂部滴落到邊石池中。這些水池位於沒有出口的巨石頂部,並且實際上與洞穴的其餘部分隔絕,因為它們的底部和邊緣有一層不透水的方解石塗層,這是礦物質從滲流水中沉澱出來時形成的。因此,這些水池也是島嶼——週期性消失的島嶼。

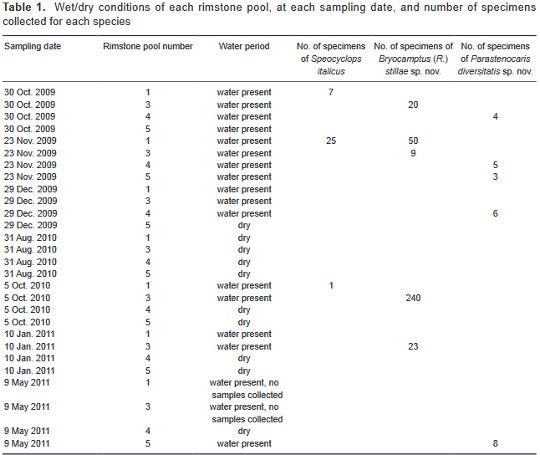

孔扎洞穴的上覆層——洞穴頂部和地表之間的地層——也相對較薄,僅為14米(46英尺)。因此,該地層的水儲存能力很小,當夏季地中海氣候導致降雨消失時,滴水停止,水池至少在春末夏初乾涸,有時甚至在冬季也會乾涸。橈足類動物沒有能夠適應乾燥條件的休眠期(不像最近在這裡報道的緩步動物)。因此,任何從洞穴頂部被衝入這個洞穴水池中的橈足類動物註定要死亡。

來自卡塔尼亞大學的一些大膽的義大利洞穴科學家幾年前決定研究他們在這些水池中發現的東西。他們想測試這些水池是否只被從表岩溶滴落下來的生物體所佔據,以及即使地層很薄且降雨量通常很少,孔扎洞穴上方的表岩溶是否可以在炎熱乾燥的天氣中成為這些生物體的永久避難所。由於這些水池彼此之間互不相連,因此這五個水池也是用於衡量上方表岩溶生物群的精細尺度微取樣裝置。

表岩溶中的空間一定全年都保留了一些水分,因為科學家觀察到,隨著每個雨季的開始和水池的重新形成,橈足類動物立即重新出現在它們的水池中。

科學家們在三年多的時間裡對這些水池的監測顯示,還有一些驚人的發現:三種不同的橈足類物種持續地佔據著彼此僅幾米之遙的相同水池——其中三分之二對科學界來說是新的——這表明在洞穴頂部上方的岩石中存在著生命的環礁,其居民似乎從不混雜。

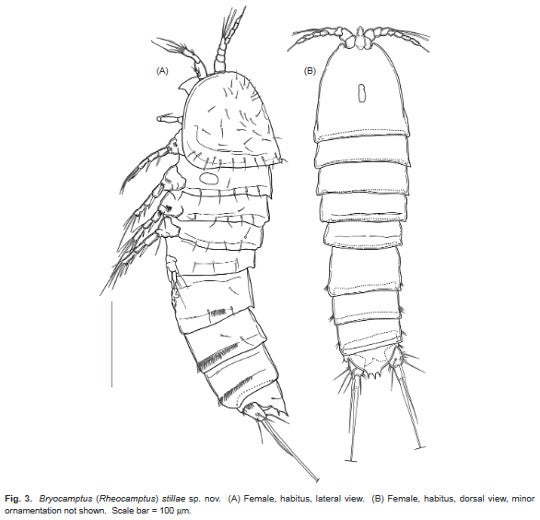

這就是洞穴橈足類動物的樣子。它是科學界新發現的兩個物種之一。請注意,與它們的海洋同類相比,它們的附肢短得多。

地下橈足類動物也傾向於具有某些共同特徵。它們具有延長的繁殖期,以最大限度地增加配偶在可接受的時間相遇的機會。這在B. stillae 的研究中也得到了證實——在整個取樣期間都發現了所有生命階段的個體。這種橈足類動物也傾向於只產少量的大卵,這是在許多棲息地物種中發現的對“逆境”的適應。B. stillae 每隻雌性只有五六個卵,並且是其屬中記錄的最大直徑。

這些生物也傾向於進化出特殊的附著在裂縫上的方法,以避免被不可避免的水流拉力沖刷到太深的地方。就B. stillae 而言,這包括一個長長的身體,以及長滿小刺的短而粗壯的肢體。它甚至在它們的“肛門蓋”上長了一些牙齒,那是覆蓋該區域的結構。您可以在右上方影像中橈足類動物身體底部、兩個長刺之間看到其中三個。這不是“抓住你的屁股”,而是“用你的屁股抓住”。這些小傢伙——就像表岩溶的所有居民一樣——確實是在用盡全力抓住一切,為了它們寶貴的生命。

這些水池大致分為兩組。邊石池 4 和 5 始終含有Parastenocaris diversitatis,這是一個新物種。這兩個水池僅相隔 7 米。水池 1 和 3 相隔約 10 米,含有Bryocamptus stillae 和Speocyclops italicus,並且在一次事件中,水池 1 同時含有兩者。這兩組水池相隔 10-16 米。

2號水池完全沒有橈足類動物。注入它的水一定來自橈足類動物的沙漠,或者來自裂縫系統,在裂縫系統中,橈足類動物很容易阻止自己從洞穴頂部掉落。

作者認為,有兩個獨立的滲透單元為兩組水池供水,它們可能被不同大小的微裂縫或其他特徵分隔開,這些特徵有利於某些物種而不是其他物種。例如,P. diversitatis 比B. stillae 更瘦,並且在水池中發現的頻率要低得多。這可能是因為它能夠將自己楔入比B. stillae 更緊密的裂縫中,這也減少了它從洞穴頂部衝出的機會。

除了橈足類動物外,在水池中還發現了許多其他生物。科學家們還看到了 12 只緩步動物(水熊蟲);249 條線蟲(蛔蟲);也許不足為奇的是,72 條蚯蚓;和兩隻蟎蟲。他們還看到了 102 只白化介形蟲——與幾年前在加勒比海讓我著迷的產生螢火蟲般展示效果的生物群相同——但僅在 1 號水池中。

發現分佈如此受限的橈足類動物並非完全出乎意料。已知地下橈足類動物物種的分佈範圍僅為數百米,並且表岩溶動物區系根據超區域性環境條件劃分為生態“區塊”。儘管如此,在彼此僅幾米之內就發現完全獨立的群體,在我看來仍然是非同尋常的。如果您將這一發現推斷到地球整個岩溶地表面,那麼潛在的多樣性似乎是驚人的。想象一下所有可能隱藏在數百萬平方英里的土地內所有小裂縫和縫隙中的小動物,它們遠離科學的探索目光。

注:這篇文章的靈感來自Catalogue of Organisms上關於同一主題的另一篇文章。如果您喜歡這個部落格並且對嚴肅的分類學感興趣,您應該去看看!

參考文獻

Cottarelli, Vezio, Maria Cristina Bruno, Maria Teresa Spena, 和 Rosario Grasso。“義大利地下橈足類動物研究,以及對來自西西里島洞穴的兩個新的表岩溶物種的描述。”動物學研究 51, no. 4 (2012): 556-582.