本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

那些帶給我們無盡痛苦的生物,也可能是令人驚歎的藝術品,經過進化雕琢成優雅而致命的組合。 錐蟲就是如此,這些原生生物我上次討論過,它們是恰加斯病的病原體,它們也導致非洲的昏睡病。但是,那些小包裝內的東西也可能令人驚歎。

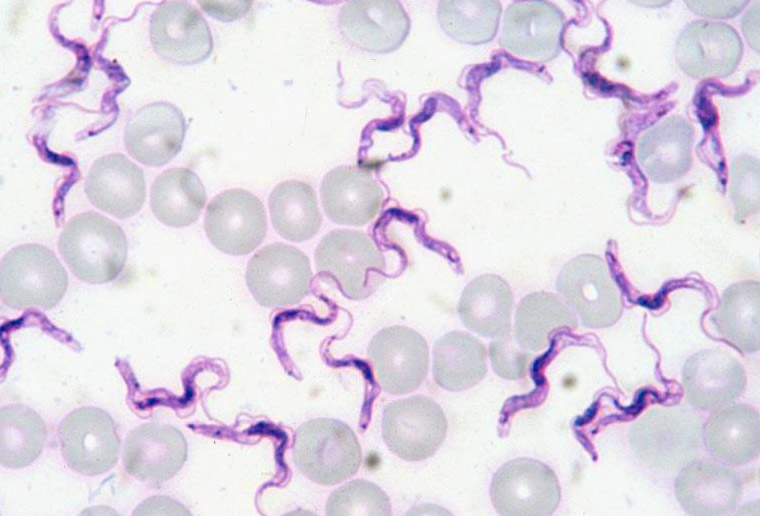

這是一張布氏錐蟲(T. brucei)的掃描電子顯微照片,它是昏睡病的病原體。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

“布氏錐蟲前環鞭毛體SEM”作者:Zephyris - 自己的作品。根據CC BY-SA 3.0許可,透過維基共享資源。

很漂亮,不是嗎?請注意側面安裝的鞭毛,或尾巴,被人工著色為紫色。整個生物體長約20-50微米,約為典型細菌大小的20-50倍。尾巴通常摺疊成表面膜的襟翼,鞭毛和摺疊的膜共同作用,推動生物體在它所生活的血液中移動。作為一種比水稠的物質(從微生物的角度來看,水本身非常稠),血液可能很難穿透。

以下是波狀膜和尾巴組合在感染寵物的錐蟲中的樣子。淡藍色的斑點是血細胞。

“伊氏錐蟲-大鼠血液-吉姆薩染色”作者:Alan R Walker - 自己的作品。根據CC BY-SA 3.0許可,透過維基共享資源。

在這裡,您可以看到錐蟲運動時,細胞整個後端產生的搖擺效應。 這是克氏錐蟲(Trypanosoma cruzi),我本週早些時候寫過的恰加斯病的病原體。在中心右側大約 :12 的位置,您可以看到其中一個錐蟲減速,並剛好看到它的鞭毛在身體外部滑動。

以下是非洲昏睡病病原體布氏錐蟲(T. brucei)的靈巧的,鰻魚般的運動。

但錐蟲究竟是什麼?它不是細菌,也不是病毒,甚至不是動物。 錐蟲是原生生物,它們的細胞中像植物、動物和真菌一樣有細胞核和細胞器(與細菌和古生菌不同),但通常只有一到幾個細胞那麼大。如您在上面所見,錐蟲是單細胞,並有一條尾巴。除了恰加斯病和昏睡病之外,它們還導致由叮咬沙蠅傳播的難看的潰瘍性皮膚病利什曼病。

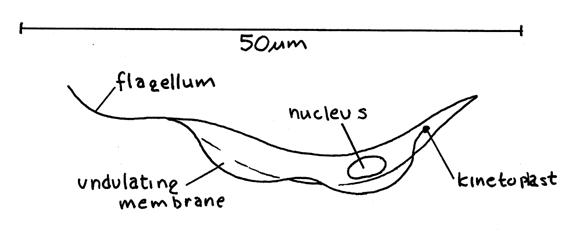

錐蟲屬於一組稱為動質體的生物,它們的名稱來源於其鞭毛根部的稱為動質體的結構。地球上沒有其他類似的東西。

“錐蟲”作者:Richard Fox - http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:Trypanosomes.jpg. 根據CC0許可,透過維基共享資源。

在像克氏錐蟲這樣的錐蟲中,動質體位於細胞的單個線粒體中,在尾巴的根部,可能在那裡為游泳提供即時能量。線粒體為細胞提供動力,是很久以前被吞噬但未被消化的細菌的後代。因此,它們仍然擁有自己的(大幅減少的)DNA,與儲存在細胞核中的細胞自身 DNA 分開。

據我所知,動質體是地球上唯一已知的DNA網路。這個星球上的大多數DNA要麼以長而簡單的鏈的形式存在(通常像我們細胞中那樣錯綜複雜地扭曲和摺疊,但仍然基本上是長鏈),要麼以簡單的圓圈形式存在(也經常以扭曲的形式儲存),這是細菌儲存DNA的方式。相比之下,動質體是一個巨大的互鎖圓盤,由 5,000 個線粒體 DNA 微環組成,這些微環像鎖子甲中的環一樣,與大約三個相鄰的圓環物理連線。

您可以在下面標記為 I 的影像中看到這一點,該影像想象瞭如果它們全部平鋪開來會是什麼樣子。在這個網格中嵌入了25個較大的 DNA 大環(未顯示),它們本身以某種尚未確定的複雜模式連結。在細胞中,微環鏈中的連結垂直拉伸成單層圓盤,如您在下面標記為 II 的影像中所見,該影像顯示了圓盤的橫截面。

這是一張動質體邊緣的照片,顯示了箭頭尖端的單個微環。作為參考,該比例尺為 500 奈米。

以下是圓盤在生物體本身的橫截面中的樣子。箭頭指向兩張照片中的動質體。左邊是Crithidia fasiculata,它感染蚊子,右邊是Trypanosoma avium,它感染鳥類。右邊的圓盤非常厚,因為該物種的微環特別長。在這兩種情況下,您都可以看到動質體左側的鞭毛底部(稱為基體)。在插圖中,細胞中的所有 DNA 都被熒游標記。細胞核被標記為 n;另一個亮點是充滿 DNA 的動質體。請注意它發光有多麼明亮。

只有大環包含製造通常線粒體蛋白質的指令,但它們是經過編碼的。數千個微環的內容各不相同,它們是使大環能夠被正確讀取並轉化為蛋白質和製造蛋白質的分子所必需的金鑰/編輯裝置。如果您認為這一切都複雜得令人難以置信,現在請嘗試想象細胞如何設法將這個龐大的互鎖網路複製並正確地分類到新的子細胞中。然而,它確實會發生,任何患有恰加斯病或昏睡病的人都可以告訴您。

並非每個動質體都像我所展示的鎖子甲環網路那樣複雜,並且在相關的生物體中存在清晰的進化中間體 - 例如許多未連線的環,或僅與一兩個夥伴連線的環。但據我所知,目前還沒有人確切知道微環解碼系統和鎖子甲網路的目的,或者是什麼力量驅動了它的進化。但是,有很多猜測和想法,如果您對這個結構的目的或其相當迷人的複製機制(其中一些機制與動質體本身一樣令人驚歎)感興趣,我鼓勵您深入研究下面的生化細節。

參考文獻

Lukes J., J. Votypka, A. Zikova, R. Benne & P. T. Englund (2002). 動質體DNA網路:一種不可能的結構的進化, 真核細胞, 1 (4) 495-502. DOI: http://dx.doi.org/10.1128/ec.1.4.495-502.2002

Shapiro T.A. (1995). 動質體DNA的結構和複製, 微生物學年度評論, 49 (1) 117-143. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.micro.49.1.117