本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

很少有東西比蛞蝓更缺乏性感(除非你見過生命在草叢下中的不朽的蛞蝓愛情場景)。但對於一種叫做線蟲的微小蠕蟲來說,蛞蝓可能是極致性感的交通工具:溼潤、安全,甚至可能預先裝載了零食。當你可以乘坐終極無脊椎動物通勤機器時,為什麼要費力地蠕動走向你的下一餐,冒著因乾燥和飢餓而死的風險呢?

"Arion 2",作者:James Lindsey,來自Commanster生態學。根據CC BY-SA 3.0許可,透過維基共享資源。

至少,這是德國科學家團隊的一項新研究強烈暗示的,該研究上個月發表在BMC Ecology雜誌上。雖然對我們來說思考起來很有趣,但這些發現可能對植物病理學領域具有重要意義,在線蟲可能是嚴重植物疾病的載體——即攜帶者——而蛞蝓,顯然,現在可能是透過線蟲傳播這些疾病的元載體。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

這是秀麗隱杆線蟲,一種線蟲蛔蟲。

線蟲是非常豐富的小型無脊椎動物,生活在土壤和水中(我之前在這裡寫過關於它們的文章)。許多是寄生的,但許多像秀麗隱杆線蟲一樣是捕食者或食腐動物。

秀麗隱杆線蟲有一個特殊的困境,因為它們生活在短暫的環境中,如腐爛的水果,在那裡它們以分解植物的微生物為食。但是,當你吃完發黴的桃子後,你如何到達下一個腐爛的蘋果,特別是當它位於遙遠的距離時?如果沒有足夠的食物或水分,秀麗隱杆線蟲會萎縮或餓死,因此炎熱、乾燥、無食物的環境似乎對這些小蠕蟲構成了不可逾越的障礙。

長期以來,人們一直懷疑動物提供了必要的運輸。 Dauer幼蟲——線蟲的一個特殊發育階段,由於進入這個階段可以極大地延長蠕蟲的壽命,因此引起了衰老研究人員的極大興趣——似乎特別適合騎在動物身上。它們甚至直立在尾巴上,來回揮舞,顯然是為了搭便車。但是哪些動物呢?沒有人確切知道。

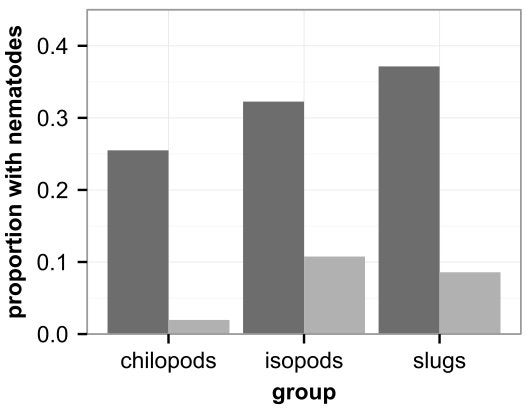

因此,科學家團隊測試了 373 種不同的無脊椎動物——等足類動物、蒼蠅、蜈蚣、蜘蛛、甲蟲、蛞蝓、蝗蟲、真 bugs 和其他動物——是否攜帶線蟲。在他們檢查的這些群體中,只有蛞蝓、等足類動物(也稱為鼠婦或 pill-bugs)和蜈蚣(也稱為唇足綱動物)攜帶線蟲。

與線蟲相關的三組動物的比例。深灰色條 = 秀麗隱杆線蟲,淺灰色 = 雷曼線蟲。圖 1 來自 Petersen 等人,2015 年。點選此處檢視來源。

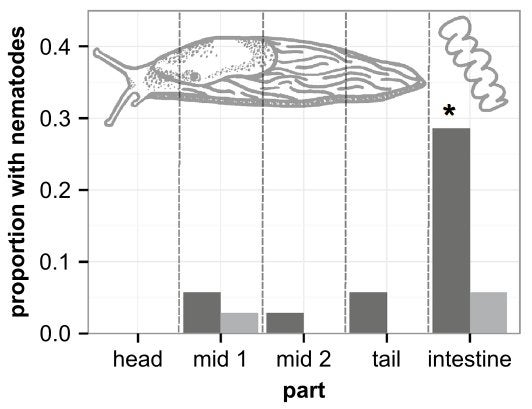

蛞蝓可能是一種特別受歡迎的載體,因為與許多昆蟲和節肢動物不同,它們會從粘液中散發出溼氣。蛞蝓在哪裡攜帶線蟲也具有啟發意義。雖然一些線蟲被發現附著在蛞蝓的體外,但許多線蟲被發現在蛞蝓內部——特別是在腸道中。在解剖的蛞蝓的腸道中發現的線蟲比在任何其他區域都多得多。

與線蟲相關的不同蛞蝓身體部位和腸道的比例。深灰色條 = 秀麗隱杆線蟲,淺灰色 = 雷曼線蟲。圖 2 來自 Petersen 等人,2015 年。點選此處檢視來源。

蛞蝓腸道不僅保證了高溼度,而且在那裡線蟲可以以穩定的食物流和生活在那裡的微生物細菌為食,就像一個非常小、非常粘糊糊、移動非常緩慢的熱帶遊輪上的自助餐桌。正如預期的那樣,在蛞蝓等同於麗都甲板的地方發現的線蟲中,dauer 幼蟲似乎是一個特別豐富的生命階段,可能是因為它們主動尋找搭便車,而其他生命階段則是在取食蛞蝓時無意中被撿起來的。

最後,當它們準備好冒險回到現實世界時,它們只需隨著蛞蝓糞便的其餘部分一起排出體外,然後它們可以理想地爬到附近的新食物來源,當你最終出現在蛞蝓糞便中時,這是一個真正的可能性。

線蟲也可能正在進行長途巡航。科學家們從蛞蝓中分離出線蟲,這些蛞蝓被發現在任何靠近可以舒適地支援線蟲的地方,如靠近街道的人行道,或沒有腐爛植物的院子和田野。這表明線蟲能夠在蛞蝓中持續一段時間。

在實驗室中,科學家們證實,蛞蝓能夠吸收線蟲,然後線蟲在透過其腸道後存活下來,並在新鮮的蛞蝓糞便中活著且可育地出現,儘管可能有點茫然。然而,在本次實驗的實驗室條件下,它們只能在蛞蝓中維持很短的時間——不超過一天。

除了這可能是植物疾病的又一個意外載體的暗示之外,還有一種可能性是,在線蟲學會將蛞蝓用作巴士的過程中,它們也朝著完全寄生的方向邁出了一步。但是它們的關係目前在生態相互作用的頻譜中的哪個位置很難說。目前,這可能僅僅是一個適應性蛞蝓通勤的案例,因為蛞蝓和蠕蟲似乎都完全毫髮無損地從這種經歷中脫身。

參考文獻

Petersen, Carola, Ruben J. Hermann, Mike-Christoph Barg, Rebecca Schalkowski, Philipp Dirksen, Camilo Barbosa, 和 Hinrich Schulenburg。“以蛞蝓的速度旅行:秀麗隱杆線蟲的可能的無脊椎動物載體。”BMC ecology 15, no. 1 (2015): 19.