本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

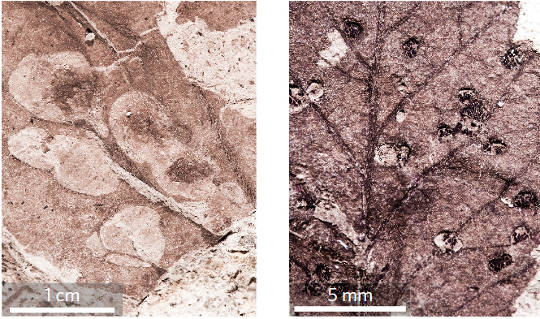

左圖為葉片礦道,仍包含製造它們的昆蟲的糞便(深色斑點)。右圖為葉癭(由昆蟲引起的植物腫瘤——深色圓圈)。這兩個化石都可追溯到白堊紀末期,就在撞擊前半百萬年。當昆蟲襲擊這些葉子時,恐龍仍然在地球上漫遊,各位。 來源:Donovan et al. 2016

大約6600萬年前,一塊六英里寬的太空岩石撞擊了地球,地點就在現在被稱為希克蘇魯伯的地方。正如您可能聽說過的,恐龍(和許多其他生物)沒有幸存下來。

由此造成的破壞難以想象。撞擊後的第二天,一年後,100年後,1000年後,地球是什麼樣子?地球變成一片黑暗、可怕的居住地持續了多久?僅僅是悲慘的狀態持續了多久?我們無法確定,但我們確實知道,破壞是如此深刻,以至於生命在數百萬年內都沒有達到以前的多樣性水平。請花點時間思考一下。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於發現和塑造我們當今世界的想法的有影響力的故事。

最後一次冰河時代,人類普遍認為持續了很長時間,也僅僅持續了可憐的10萬年,上下浮動。在北美,伴隨小行星而來的煙霧瀰漫的荒原讓位於某種生命貧乏的空虛狀態,雖然肯定會更快地變得綠意盎然和充滿活力,但在900萬年內都沒有恢復到撞擊前的多樣性水平。至少,根據一種有點奇特的替代指標:昆蟲對葉片的破壞。

葉片是很好的化石材料。它們通常是扁平的,並且在一定程度上耐腐爛,從而提高了儲存的機率。在希克蘇魯伯撞擊後的幾千年裡,植物掉落的葉片講述了一個有趣的故事——不是透過它們自身的豐富性和多樣性,或者至少不完全是那樣——而是透過咀嚼葉片、使葉片骨骼化、刺穿、吸吮、採礦、形成癭瘤和產卵的昆蟲造成的破壞。這些動物造成的疤痕的存在與否可以告訴我們草食性昆蟲的多樣性,即使我們沒有它們的身體。

葉片邊緣的昆蟲咀嚼痕跡(左上),葉片主脈上的圓形癭瘤(右上),由刺穿和吸吮昆蟲產生的葉片上的同心環形傷口和深色反應組織(左下),以及被較深反應組織包圍的孔洞傷口(右下)。來自撞擊後早期古新世沉積的岩石中的化石。來源:Donovan et al. 2016

到目前為止,大多數此類研究都是在今天發表在自然生態與進化雜誌上的一項新研究的作者稱為“WINA”,即北美西部內陸地區進行的。正如大多數人所知,WINA是化石天堂,這歸因於乾燥的氣候和山地地形使古代岩層大量裸露在外。

並不是說來自WINA的化石有什麼問題。只是它在北方,而且很少有人關注南方。希克蘇魯伯位於墨西哥的尤卡坦半島,就像現在一樣,它在白堊紀末期位於北半球的商業中心。WINA相對較近。但是南方發生了什麼?南半球是物種的避難所嗎?一個它們可以避免小行星破壞的地方?它後來是否成為生命可以重新殖民地球的基地?一些研究已經表明了這一點。

南半球的海洋浮游生物的滅絕率低於北半球,然後幾乎立即恢復。澳大利亞的一些中生代植物在撞擊後很久仍然存活,來自巴塔哥尼亞和紐西蘭的花粉資料也表明植物的滅絕程度很小。另一方面,南極洲周圍的海洋無脊椎動物大量死亡。

作者說,到目前為止,還沒有人研究過南半球跨越K/T界線的植物葉片隨時間的變化。但是化石葉片提供了一種衡量植物食性昆蟲多樣性的簡便方法。如今,熱帶雨林葉片上昆蟲食性破壞的多樣性與造成破壞的昆蟲的多樣性相關:破壞越多,多樣性越高。

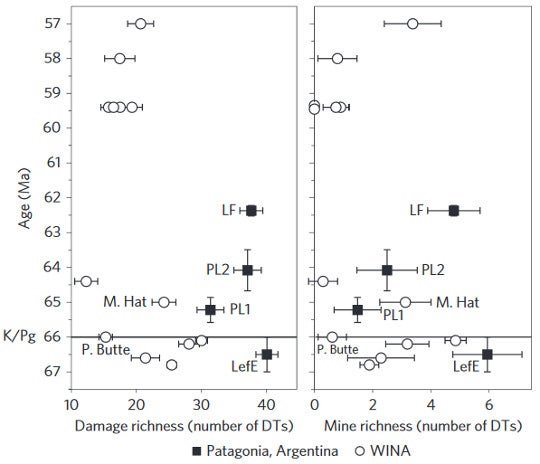

在北美,昆蟲對葉片的破壞——特別是那些傾向於專門針對一種或少數幾種植物物種的昆蟲(如潛葉蟲和癭瘤形成者)造成的破壞——在撞擊後直線下降。多樣性長期保持在低水平,然後在大約900萬年後的變暖時期最終反彈。

在這項研究中,科學家對阿根廷巴塔哥尼亞四個地點的化石葉片上的昆蟲破壞進行了分類。這是其中之一

在阿根廷巴塔哥尼亞丘布特省的帕拉西奧德洛斯洛羅斯2號化石植物地點進行的挖掘景象。這些岩石形成於大約6400萬年前的早古新世。來源:Peter Wilf

他們特別關注潛葉蟲道,因為它們的建造者對寄主具有特異性,礦道提供了豐富的形態細節,並且這些也是WINA葉片研究的重點(我真的很喜歡這個WINA的東西。我想這就是以後當人們問我住在哪裡時我要說的。)

總體而言,科學家發現巴塔哥尼亞在白堊紀末期大滅絕前後都存在更多樣化的葉片破壞——揭示了一個以前未知的昆蟲多樣性熱點,作者說。這一點尤其引人注目,因為在更長的時間段和更大的空間範圍內,對WINA進行了更多的標本研究,而這項單一研究的結果已經超過了這些總數。

然而,南方也未能倖免於難。在白堊紀末期撞擊之後,南方的多樣性也出現了下降。白堊紀末期和最早的古近紀之間,所有昆蟲對葉片破壞的多樣性下降了21.7%。然而,相對而言,南半球的恢復速度是北半球的兩倍。從撞擊後約75萬年到200萬年(左下圖),破壞多樣性反彈了15.4%,並在僅僅咳咳,200萬年內達到了接近撞擊前的水平。

基於400片葉子的隨機抽樣,來自巴塔哥尼亞和WINA的晚白堊世和古新世葉片的昆蟲食性破壞豐富度。 a = 基於破壞型別 (DT) 數量的總昆蟲破壞豐富度。 b = 潛葉蟲道多樣性。 來源: Donovan et al. 2016

潛葉蟲道多樣性——再次強調,這是對高度寄主特化,從而更高度進化的昆蟲的更敏感的衡量標準——在撞擊前半百萬年和撞擊後75萬年之間驟降了30%,但在四百萬年內接近白堊紀末期的水平,比北方的潛葉蟲道早了整整五百萬年(右上圖)。

當科學家非常仔細地觀察礦道時,他們確定似乎沒有白堊紀巴塔哥尼亞潛葉蟲物種在撞擊中倖存下來,這與WINA觀察到的模式相同。南方半球是食葉昆蟲避難所的想法似乎沒有得到這些化石的支援。

然而,在大滅絕之後,巴塔哥尼亞的恢復和多樣化似乎發生得更快。在WINA,大滅絕之後,潛葉蟲道非常罕見,並且只有一種型別。另一方面,在巴塔哥尼亞,多樣化的潛葉蟲道在滅絕後相對較快地出現,到四百萬年後至少出現了11種不同的型別。

因此,這些資料支援了南半球從希克蘇魯伯撞擊中恢復的速度比北半球快得多的觀點。當然,巴塔哥尼亞只是南方眾多地點之一,但如前所述,來自南方其他地點的花粉資料似乎也支援這些結論。僅僅是因為南半球離撞擊地點更遠,還是還有其他未知的力量在起作用?

今天從我的WINA視窗向外看,很難想象6500萬年前撞擊後的景觀。也許地球開始變得像現在這樣可觀的速度會讓我感到驚訝。但是,可怕的撞擊顯然是如此深刻,以至於它不僅抹去了恐龍,甚至還消滅了在葉片中開鑿隧道的微小昆蟲物種。