本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

作者注:這篇文章最初於2011年4月19日釋出在 Artful Amoeba 1.0 上,以紀念已故世界著名化學生態學家托馬斯·艾斯納的工作。我重新發布這篇文章是為了紀念化學日。請享用!

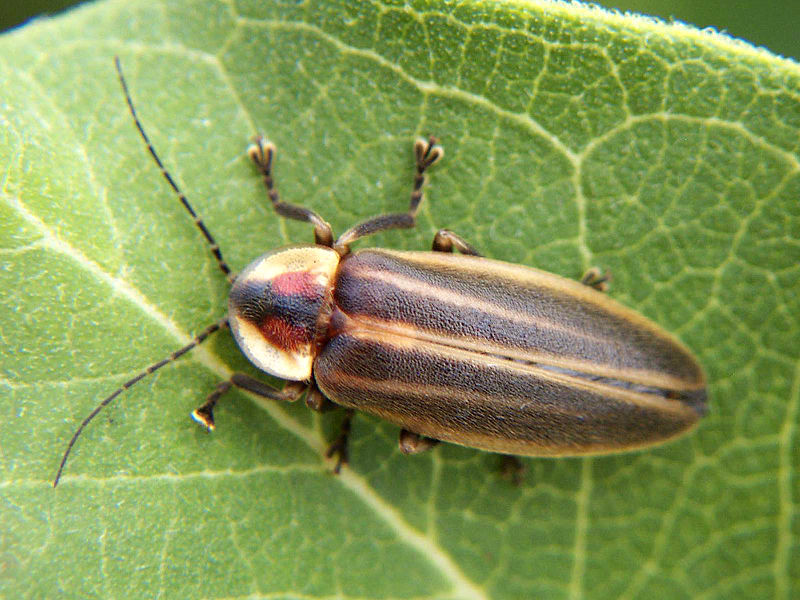

美人蠍螢火蟲屬(Photuris)。點選圖片放大。知識共享 Bruce Marlin。許可證在此處找到 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Photuris_lucicrescens.jpg

如果我的筆記沒錯,托馬斯·艾斯納曾養過一隻寵物畫眉,名叫西比爾,在昆蟲學家給她的數百種昆蟲中,她只拒絕了五種。它們都是甲蟲。其中一種是螢火蟲。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

對於任何其他鳥類主人來說,這種觀察只會限制他們寵物的膳食選擇。但這是托馬斯·艾斯納——20世紀偉大的昆蟲學家和化學生態學家之一。對他來說,這是一個誘人的線索,他決定找出是什麼讓螢火蟲具有蘇格蘭羊雜碎對畫眉的所有吸引力。他偶然發現的是20世紀偉大的新自然歷史故事之一——也是艾斯納一系列最偉大成就中的最新篇章。

我知道這一點,因為在1998年秋季,我是康奈爾大學 BioNB 221——動物行為導論——的學生。艾斯納是康奈爾大學的教授,他講授了最後大約六次講座,這些講座我仍然儲存在筆記中。當時我不知道,後來才知道,艾斯納是 20 世紀偉大的生物學家之一。這是我在後來的幾年裡發現的,當時他的發現多次出現在《紐約時報》的文章中,在那裡我有一種神秘的似曾相識的感覺。

當時我知道的是,當他講課時,我的目光無法從螢幕上移開。我是一個好的自然歷史故事的愛好者,您可能已經意識到了。艾斯納——他曾經是E. O. 威爾遜的大學室友——充滿著這些故事——在許多情況下,是因為他自己弄清楚了這些故事。不幸的是,艾斯納於 3 月 25 日去世。您可以在《紐約時報》記者娜塔莉·安吉爾的這篇精彩回憶文章中瞭解更多關於他生平的事蹟,她的女兒很幸運地繼承了艾斯納舊麻布野外包裡的東西,並且,令我感到驚訝的是,她出生在我坐在黑暗的尤里斯大廳禮堂裡聽艾斯納講課的時候。安吉爾寫了他的生平。我想與您分享我從他那裡學到的一些自然奇觀,當時我全神貫注地坐在黑暗的尤里斯大廳禮堂裡。

這意味著戰爭

艾斯納的專長是植物和昆蟲之間化學戰的世界。昆蟲不斷地從植物和彼此之間產生、竊取和重複利用化學物質。千足蟲可以釋放氰化氫,鞭蠍釋放乙酸,螞蟻釋放甲酸,但對於艾斯納來說,昆蟲學化學防禦的典型代表是轟炸甲蟲。“如果你生活在地面上,”他說,“你必須要麼迅速起飛,要麼立即自衛。”轟炸甲蟲選擇了選項 B。

這種甲蟲吸收稱為氫醌的化學物質,將其與過氧化氫和催化酶(過氧化物酶和過氧化氫酶)在其後部的反應室中混合,並利用由此產生的苯醌和熱量的爆炸性形成來勸退青蛙、螞蟻和蜘蛛,讓它們相信它們最好的食物選擇在別處。

他使用自己拍攝的粗糙影片向我們展示了用探針觸控的甲蟲如何在幾乎任何方向上以精確定位的方式部署猛烈的防禦。他將甲蟲懸掛在 pH 試紙上方,這樣它們釋放的 100°C 苯醌就會顯示出它們的精確火力。

這部英國影片(似乎是由智慧設計倡導者製作的,他們試圖為了自己的目的濫用艾斯納的研究,所以請忽略結尾部分。不幸的是,我找不到另一個版本。)融入了我那天看到的一些電影,並解釋了甲蟲如何使用物理屏障來控制其化學防禦系統。我想你甚至可以在其中一部影片的結尾看到艾斯納幾秒鐘——他在前景中。

這是大衛·艾登堡描述高畫質甲蟲的影片

不要以我為食

植物也儲存毒素,希望以此抵禦飢餓的群體。蕁麻刺充滿了刺激性化學物質,開花植物和針葉樹的乳膠管或樹脂管也是如此。一些植物在其組織中儲存有毒化學物質,如咖啡因或尼古丁,儘管它們對人類有令人振奮的作用,但實際上是殺蟲劑。

但是一些昆蟲已經掌握了這種技巧,並開始利用它來發揮自己的優勢。鋸蠅切入松樹的樹脂管,偷取粘稠的汁液,將其儲存在特殊的囊中以防禦螞蟻。帝王蝶從食物中分離出馬利筋毒素,使自己對捕食者來說變得難吃。獵蝽用樟腦草的有毒排洩物覆蓋它們的卵。它們的幼蟲然後重複利用這些化學物質進行防禦和捕獲獵物。艾斯納指出,我們也這樣做,透過從真菌和其他細菌中竊取防禦化學物質。我們稱之為抗生素。

艾斯納告訴我們,在蛾子中,植物化學物質被盜取並作為結婚禮物贈送,雌性選擇雄性,雄性的調情、芳香觸角告訴她們,它們儲存了最多的生物鹼衍生物。這表明雄性既是最健壯的,也是最能為這對夫婦的後代提供幫助的。因為如果雌性交配,雄性不僅會轉移他的精子,還會轉移他的生物鹼收藏品,雌性會小心地將其與她的卵一起儲存,供她的幼崽使用。其他蛾子也對它們從水坑中虹吸的鹽分做同樣的事情。

他還告訴我們關於資訊素的竊聽——資訊素是一種化學物質,與用於物種內交流(如蛾子)的資訊素或有益於種間配對發射者(如轟炸甲蟲的苯醌或臭鼬的臭味)的異種資訊素不同,資訊素有利於接收者並背叛發射者。例如,想想二氧化碳,它會讓你暴露給蚊子;任何氣味,真的,任何背叛獵物給捕食者的氣味都可以算作資訊素。艾斯納稱之為“化學格式塔”,即“不可避免的化學洩漏”的影響。但是情況也可以逆轉。被稱為Asplanchna的掠食性輪蟲在不知不覺中釋放出化學物質,提醒被稱為Brachionus的獵物輪蟲生長出防禦性尖刺(從這個部落格此處和此處瞭解更多關於輪蟲的資訊)。

我最喜歡的艾斯納故事之一,也是多年來一直讓我印象深刻的故事之一,是關於昆蟲學家試圖在潮溼的紙巾上的培養皿中飼養真 bugs。然而,這些 bugs 的發育停滯不前;它們無法被哄騙到成年。科學家們感到困惑。直到有人注意到紙巾是由香脂冷杉製成的,香脂冷杉是一種釋放異種資訊素以阻止昆蟲發育的樹木。顯然,這種化學物質在造紙過程中倖存下來,並繼續阻撓樹木的昆蟲敵人——即使在死亡之後。

拋網蜘蛛使用模仿資訊素——另一種異種資訊素——來引誘尋求約會的雄蛾(顯然,雌蛾對蜘蛛的魅力免疫)。這段影片描述了不幸的結果

您可能聽說過寄生蜂——異形式的蜘蛛、毛毛蟲和其他昆蟲的捕食者,它們將卵產在獵物體內,幼蟲在宿主還活著的時候就開始吞噬宿主的器官,然後最終利用宿主耗盡的軀殼作為蛹,從中孵化出幼蜂。但也許您不知道,一些被毛毛蟲或蚜蟲傷害的植物會以化學方式呼喚寄生蜂來保護它們。但故事變得更精彩了;在某些情況下,宿主的免疫系統會被寄生蜂連同它們的卵一起注射的病毒破壞。“而且(我在筆記中劃了線)病毒也被整合到黃蜂基因組中。”對此我進一步寫道:“現在是 1 個生物了嗎?哇。”

他告訴我們哺乳動物也使用資訊素。他說,嬰兒可以區分母親的乳汁和其他人的乳汁,男性腋窩的氣味可以使女性不規律的排卵變得規律。在小鼠中,陌生雄性尿液的氣味會阻止受精卵在雌性小鼠體內的植入;效果和原因可能類似於我上週剛看到的一篇文章,內容是關於母馬流產胎兒以避免將能量投入到可能被競爭對手種馬殺死的幼駒身上。這可以解釋母馬的驚人高流產率(約 30%),這些母馬被卡車運出去與頂級種馬交配,但在懷孕期間與其他雄性一起飼養。這很可能對飼養員實踐馬匹飼養的方式沒有任何影響,這證明了人類常常是固步自封的思維。

花朵的蜜蜂書信

但除了所有這些關於化學交叉火力研究之外,艾斯納還涉足了光和視覺交流的世界。那些研究過物理學的人都知道,光是其中一部分的電磁頻譜是巨大的能量陣列。地球大氣層過濾掉了很多到達的光,而大部分透過的光都落在 320 到 2300 奈米範圍內。我們感知為可見光的光落在 380 到 750 奈米範圍內。但這使光譜的很大一部分對我們來說是不可見的。如果其他動物可以看到不同的顏色或電磁頻譜的不同部分呢?事實證明,它們確實可以。

我們看不到紫外線。但是,透過一大批德國人進行的實驗,我們知道蜜蜂可以看到紫外線。相反,蜜蜂看不到紅色。它們的視覺範圍在 340 - 650 奈米範圍內。藍色、紅色和綠色是人類的原色。但蜜蜂的原色是黃色、藍色和紫外線。這意味著它們看到的顏色光譜是我們看不到的。當我聽到這個時,我的思想有點彎曲——外面有一個我們看不到的完整的色彩世界!

這些顏色需要名稱。黃色 + 藍色我們可以和蜜蜂一起看到——我們稱之為藍綠色。但是藍色 + 紫外線呢?那被命名為“蜜蜂藍”。黃色 + 紫外線? “蜜蜂紫”。而且,事實證明,花朵裝飾著這些陰影,這對我們來說是不可見的,但對蜜蜂來說卻光彩奪目。艾斯納說,花朵可能最初使用紫外線吸收顏料作為防曬霜,後來才轉向用它們來裝飾花瓣。現在,蜜蜂藍和蜜蜂紫形成了蜜蜂的花粉引導,通常在花朵的尖端點綴,並在中心留下一個黃色圓盤作為靶心。您可以在這張黑眼蘇珊的拼貼照片中看到效果,照片中黑眼蘇珊帶有蜜蜂紫色的尖端和黃色的中心,儘管蜜蜂會同時將黃色和蜜蜂紫色都視為蜜蜂紫色。

蜜蜂看不到紅色意味著粉紅色或紅色的花朵幾乎從不被蜜蜂授粉。相反,只有蝴蝶和蜂鳥——它們不是紅盲——才會被紅色的花朵吸引。艾斯納也寫了關於他在這個世界中的實驗的論文,您可以在此處和此處看到一些例子。

這使我們回到了他最著名的光通訊實驗——熠螢屬和美人蠍螢火蟲屬的故事。根據西比爾提供的吐出的線索,艾斯納用各種溶劑從螢火蟲中提取了化學物質。他發現她吐出的螢火蟲——熠螢屬——含有一種叫做螢光蟾毒素的類固醇。當螢火蟲被抓住時,它們“流出”充滿這種化學物質的血淋巴。抓住並品嚐它們的蜘蛛會放開它們。科學家們發現,它們甚至會釋放僅僅塗有這種化學物質的果蠅。艾斯納發現,從季節開始,熠螢屬就充滿了這種化學物質。一種更大的螢火蟲,美人蠍螢火蟲屬,也含有這種化學物質。但只有雌性含有。而且只在季節後期含有。他開始瞥見一個黑暗故事的真相。

尋找雌性螢火蟲的雄性螢火蟲會發出物種特異性的閃光模式。雌性會以一次閃爍回應,但與雄性呼叫相比,延遲的時間是物種特異性的。美人蠍螢火蟲屬貪圖熠螢屬的化學物質,模仿這種反應。當雄性螢火蟲以為自己要走運而降落時,它反而被吃掉了,雌性螢火蟲積累了這種化學物質,使她能夠逃脫蜘蛛和畫眉的捕食。

一個人怎麼能做和學到這麼多?也許是因為他從不讓實驗室妨礙生活。尤其是安吉爾的文章中的這段話,解釋了為什麼我喜歡艾斯納——以及在很大程度上為什麼成為一名現代生物學家不適合我。

德國馬克斯·普朗克化學生態研究所分子生態學教授伊恩·鮑德溫曾在 20 世紀 80 年代師從艾斯納博士,他談到他的導師時說:“在自然歷史短視的時代,他闡明瞭自然歷史發現的價值。我們今天培養的生物學家無法識別超過四種物種,他們只知道如何做數字生物學,但模擬生物學的世界是我們生活的世界。湯姆是非模型系統的遠見卓識者。他圍繞他所做的一切創造了敘事。”貝倫鮑姆博士說:“在當今‘閃亮光鮮的科學世界’中,他證明了沒有任何經驗可以替代置身於大自然之中。” “紮根於生物學現實是高雅的,而不是低俗的。”

感謝您的故事,艾斯納博士,無論您身在何處。