本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

想知道你的未來嗎?如果你是一棵黃松,除非發生不幸的斧頭相關的事件, 你實際上可以知道。然而你或我無法透過觀察來判斷。 這個預示未來的 身體部位是一個微小的沙井蓋。

在樹木中,水對於利用陽光和二氧化碳產生食物至關重要,這個過程稱為光合作用,水對於維持植物細胞內的壓力也很重要,這個概念稱為膨壓。 由於這兩個原因,樹木運輸的水越多,它生長得就越快。

樹木透過利用水的兩個物理特性來實現這一點:蒸發和毛細作用。針葉或葉片上的稱為氣孔的開口允許植物進行氣體交換,這本身就是一項重要的能力(植物必須像我們一樣呼吸)。 但氣孔也允許蒸發。這似乎是件壞事,但在正常情況下,這都是植物計劃的一部分。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

當水分子從這些開口蒸發時,緊隨其後的水分子會前進以佔據它們的位置,被開口附近表面的電荷所吸引。但當它們這樣做時,一整串水分子——透過氫鍵 緊密結合在一起——會在後面前進。這被稱為毛細作用,這就是為什麼水神奇地沿著毛細管或甚至短暫地掠過下方溢位物的紙巾上升的原因。在樹木中, 水透過樹幹中的輸水組織被提升,而植物無需付出任何努力。

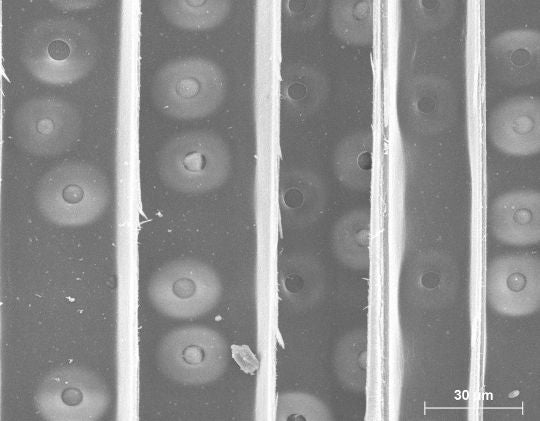

松樹中的水管不像您家中的管道。然而,它們不是長而連續的管道,而是由許多稱為管胞的短管 以傾斜的末端構造而成。這些較短的管 透過稱為 紋孔的結構沿著它們的側面相互連線,紋孔 看起來很像揚聲器。

挪威雲杉木材中的紋孔排列在管胞中。圖片來源:Michael Rosenthal 博士,德累斯頓工業大學,維基共享資源(CC-by-SA 3.0)

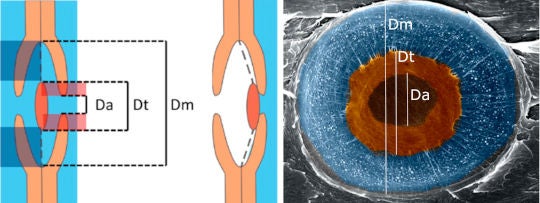

在橫截面中,紋孔呈現出更像甜甜圈的形狀。紋孔由三部分組成:孔口、紋孔膜和紋孔腔。孔口是水進入紋孔的小孔。紋孔膜是甜甜圈孔,它透過紋孔腔懸浮在紋孔的中間,紋孔腔是由管胞的初生細胞壁製成的多孔屏障(更厚的次生細胞壁構成紋孔膜並圍繞著紋孔)。

紋孔的橫截面(左)和橫向(右),標示了孔口、紋孔膜和紋孔腔的直徑。 圖片來源:Roskilly 等人,2019 年

如果在乾旱期間,空氣開始像孩子用吸管啜飲飲料的殘渣一樣從根部滲入管胞,則紋孔膜會被拉到孔口上。柔韌的紋孔腔彎曲以允許運動。由於紋孔膜比孔口寬,因此它會密封紋孔的門,阻止空氣進一步進入木材。

紋孔的微觀結構中的微小變化似乎是決定樹木壽命的關鍵因素。來自蒙大拿州、紐約州和法國的一個科學家團隊檢查了愛達荷州兩個黃松種群,並從每棵抽樣樹的樹幹中採集了兩個巖芯樣本。他們測量並比較了樹木隨時間的年輪。較厚的年輪表示生長速度較快,較薄的年輪則相反。他們在今年六月在PNAS期刊上發表了他們的發現。

科學家研究的最古老的樹木 在其一生中的平均生長速度比他們取樣的年輕樹木慢。即使在年輕時,這些老樹的生長速度也較慢。而且,至關重要的是,這些較老的樹木比年輕的樹木具有更大的紋孔膜重疊—— 紋孔膜覆蓋的紋孔邊緣的寬度—— 。這種差異 主要是由於孔口較小造成的。

孔口較小的樹木更耐旱,因為當紋孔膜被拉到孔口上時,它們密封得更好。但是較小的孔口也意味著當門開啟時,水在樹木中流動得更慢,從而減緩生長。

這就是癥結所在:快速生長——變大,更好地爭奪光照,更快地繁殖,並增加早期生存的機會——但更容易被幹旱殺死。或者使您的防旱門更小更堅固,減緩生長並延長成功,但增加您活到看到您的孫子們製造自己的球果的機會。

這些型別的權衡在自然界中是眾所周知的。關於這一個令人驚訝和不尋常的地方在於,它似乎歸結為一個單一的微觀特徵。 科學家測試的其他特徵,例如木材密度或管胞直徑,都不會影響生長速度或壽命。

鑑於如此多的其他因素可能會發揮作用,例如路徑長度、導管尺寸和紋孔密度,這也令人驚訝。但是,由於科學家們專注於相似樹幹尺寸的單一樹種,他們可能已經能夠揭示預測性紋孔的效果。

管胞直徑和木材密度也可能受到凍結和乾燥等因素的限制,而紋孔則不受限制。例如,較小的管胞直徑在寒冷地區更受歡迎,因為較細的細胞減少了由於 凍融迴圈而在管道中出現的堵塞管道的氣泡的發生率。

根據這些資料,如果氣候變化導致已經乾燥的環境變得更加乾燥,正如大多數 科學家預測的那樣,我們可以預期針葉林生產力會下降,因為生長較慢的樹木比生長較快的年輕人更受歡迎。這對於那些為了紙漿或木材而收穫樹木的人來說是不愉快的,但你能做什麼呢?這就是紋孔的問題。

參考文獻

Roskilly, Beth, Eric Keeling, Sharon Hood, Arnaud Giuggiola 和 Anna Sala。“木質部紋孔結構的衝突功能效應與針葉樹種的生長-壽命權衡有關。” 美國國家科學院院刊(2019):201900734。