本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

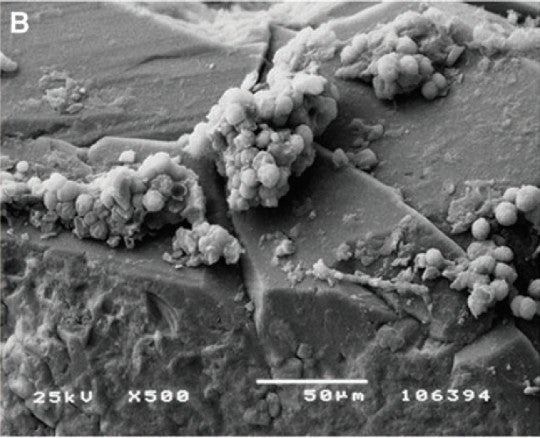

地球堅固:黑色真菌Cryomyces生長在破碎砂岩的石英晶體上。圖1B來自Onofri et al. 2015。

除了惱人地遍佈各處,從淋浴間的填縫劑到俄羅斯和平號空間站,生活在南極洲岩石內部的真菌已成功在類似火星的嚴酷條件下,在低地球軌道上生存了一年半的時間,科學家最近在期刊天體生物學中報道。其中一些甚至在類似火星的空間中度過了一年的時間後成功繁殖。

為什麼要讓它們遭受如此磨難?科學家在過去十年中得出結論,火星(和地球一樣,大約有45億年的歷史)在其最初的十億年間支援了水存在很長時間,他們想知道在那段時間進化出來的生命是否可能以化石甚至新鮮狀態仍然存在於這顆星球上。當時的地球氣候比現在溫和,大氣層更厚,氣候更宜人且溼潤。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

但是如何搜尋那種生命呢?一個來自歐洲和美國的科學家團隊,利用他們認為與這顆星球最相似的環境中存在的生命,希望確定可能在這樣的搜尋中證明有用的生物特徵型別,同時也看看地球生命形式是否能夠承受當前的火星狀條件。

也就是說,不太好。

火星上的溫度每天都在劇烈波動。“火星科學實驗室”漫遊車測得的每日波動高達 80°C(即 144°F),從夜間的 -70°C(-94°F)到火星正午的 10°C(50°F)。如果您能在那樣的溫度下生存下來,您還必須克服超強烈的紫外線輻射,95% 二氧化碳的大氣層(其對人類的影響在《全面回憶》的結尾得到了生動的展示),600 到 900 帕斯卡的壓力(地球:101,325 帕斯卡),以及大約 0.2mGy/天的宇宙輻射劑量(地球:0.001 mGy/天)。我不知道您怎麼想,但火星不是我的首選度假地。

儘管Cryomyces antarcticus將其極端之地稱為家,但那裡可能也不是它的首選之地。Cryomyces antarcticus及其親屬Cryomyces minteri——在這項研究中獨立測試的兩種真菌——是一個名為黑色真菌或黑酵母的群體成員,因為它們具有厚厚的色素外殼,使其能夠承受各種環境壓力。該群體的成員在幾年前一項研究中臭名昭著地出現,該研究發現該群體的兩個物種通常生活在人們家中的洗碗機內部(它們是機會性的人類病原體,但大多數人類對其免疫)。但這些真菌中的大多數都靜靜地生活在地球上最極端的環境中。

這項實驗中使用的特定黑色真菌,通常被認為是地球上最頑強的真菌,生活在它們自己在南極洲岩石內部創造的微小隧道中。顯然,這是它們在不被南極洲惡劣氣候和灼熱的紫外線輻射摧毀的情況下唯一可以生長的地方。南極洲恰好是地球上最相似的地方——儘管仍然不是特別相似,正如您所見——於我們友好的鄰居紅色星球。這種耐力使得黑色真菌及其鄰居地衣成為國際空間站上類似火星條件的流行試飛員。

例如,形成常見且美麗的橙色橘色地衣以及Acarospora的地衣形成真菌之前也進行了相同的國際空間站之旅,在國際空間站的歐洲模組 EXPOSE-E 中。兩者都在這次經歷中倖存下來,Acarospora甚至成功繁殖。

但這似乎是非地衣形成真菌首次接受國際空間站處理。

這兩種特殊的真菌——Cryomyces antarcticus和Cryomyces minteri——是從南維多利亞地南極洲的麥克默多幹谷收集的,據說是地球上最像火星的地方。它們從乾燥的砂岩上分離出來,放在一種叫做麥芽提取物瓊脂的真菌食物培養皿上。然後將這種凝膠狀圓盤與生活在其上的真菌一起在乾燥器中乾燥,然後像這樣送入太空。

每個菌落直徑約為 1 毫米,每個酵母細胞的大小為 10 微米。像大多數黑色酵母/真菌一樣,它們具有深色的外壁。

Cryomyces antarcticus展示其深色細胞壁和絲狀生長形態。圖1C來自Onofri et al. 2015。

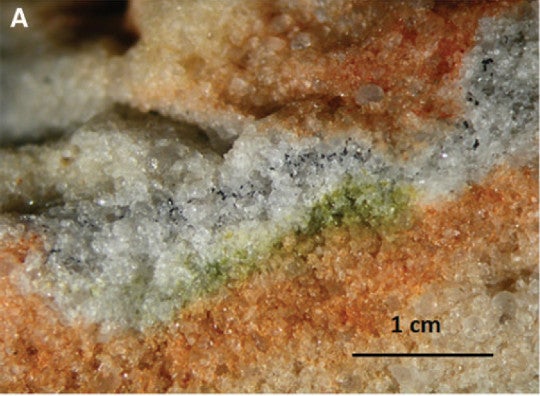

科學家們還測試了整個“隱生內巖”生物群落——那些秘密生活在岩石內部的生物,包括不僅是真菌,還有岩石棲息的藍綠藻——方法是測試從南維多利亞地南極洲的戰艦岬角收集的整個岩石碎片。各種生物生活在距岩石表面 1 釐米範圍內的不同顏色和深度的條帶中。

真菌生活在黑暗和白色條帶中;綠色條帶可能是藻類。

一塊破碎的乾燥砂岩碎片揭示了岩石表面 1 釐米範圍內的彩虹色分層生命。圖1A來自Onofri et al. 2015。

真菌於 2008 年 2 月發射升空,並於 2009 年 9 月 12 日返回地球。在此期間,它們被放置在儘可能類似於火星大氣層的氣體浴中,並暴露於模擬的完整火星紫外線輻射、千分之一的火星紫外線或保持在黑暗中。它們還經受了太空的宇宙背景輻射以及 -21.7°C 和 42.9°C 之間的溫度波動——遠高於火星,但這是能做到的最好的程度。對照樣品在地球上保持黑暗。

一旦返回地球,菌落和岩石樣品就會重新水合。它們的外觀在航行期間沒有改變。然後透過將它們在水中稀釋並鋪板得到的溶液來測試它們的活力,以檢視形成了多少新菌落。他們還透過使用一種只能穿透受損細胞膜的化學物質來估計具有未受損細胞膜的細胞百分比。

科學家們發現,黑色酵母形成新菌落的能力因其在“火星”上的時間而嚴重受損,但並非為零。當在國際空間站上保持黑暗時,約有 1.5% 的C. antarcticus能夠在暴露後形成菌落,而只有 0.08% 的C. minteri可以。令人驚訝的是,那些暴露於 0.1% 火星紫外線的表現更好,存活率高出 4-5 倍:C. antarcticus略高於 8%,C. minteri為 2%。也許微弱的輻射刺激了突變或應激反應蛋白,可能以某種方式幫助了真菌。

在火星輻射的全力作用下,存活率與那些在黑暗中儲存的樣品大致相同,也就是說,幾乎為零。相比之下,地球上黑暗中儲存的對照C. antarcticus樣品中約有 46% 產生了菌落形成單位,而C. minteri僅約有 17%。不是超高的比率,但仍然比它們在太空旅行的同伴高得多。

另一方面,細胞膜完整的細胞百分比顯然遠高於可以繁殖的數量。無論紫外線照射如何,C. antarcticus細胞的 65% 保持完整,而C. minteri的存活率在 18% 到 50% 之間波動,同樣在紫外線照射下比在黑暗中表現更好。殖民化的岩石群落在黑暗中儲存時,產生的完整細胞百分比是所有樣品中最高的——約為 75%,但在暴露於太陽紫外線時,卻是最低的,只有 10-18% 存活完整。

是什麼解釋了存活與繁殖能力之間明顯的差異?作者認為,可能是真菌的繁殖器官比它們的細胞膜和細胞壁對宇宙輻射更敏感。

作者的結果還向他們表明,DNA 是用於在火星上尋找生命的首選生物分子,因為它像細胞膜一樣,即使在不再能夠繁殖的細胞中也基本完好無損地存活下來。

儘管火星上的生命可能不使用 DNA 遺傳物質,但話又說回來,它也可能使用。它在我們地球上肯定運作良好。

即使暴露於類似火星條件下的真菌很少有足夠存活下來進行繁殖的,但在所有情況下,至少有一部分存活了下來。也許這才是重要的。一項類似的先前實驗表明,一種綠藻Stichococcus和一種真菌Acarospora在空間站上進行了非常相似的旅行後能夠繁殖。另一項針對細菌枯草芽孢桿菌的實驗發現,高達 20% 的孢子能夠在類似火星的暴露後發芽和生長。理論上,只需要一兩個堅持下來並適應這些條件,就可以建立一個完整的耐火星生命譜系(順便說一句,這是 NASA 行星保護計劃的主要原因)。

另一方面,有些人認為地球生命的長期生存是不可能在火星上實現的。鑑於僅僅 1.5 年後極低的繁殖能力,這項研究也沒有破壞這種觀點。

但我們所有的研究都測試了在地球上進化而來的生命。那麼在火星上進化而來的生命呢?根本無法確定這樣的生物——假設它們存在或曾經存在——可能有多麼相似或不同。

就我個人而言,我更著迷於這項研究以及其他類似研究告訴我們的關於我們自己的親屬,以及它們在一些最嚴酷的條件下生存的能力,即使是相對較短的時間。對於真菌來說,天空不是極限。

參考文獻

Onofri, S., de Vera, J. P., Zucconi, L., Selbmann, L., Scalzi, G., Venkateswaran, K. J., ... & Horneck, G. (2015). 南極隱生內巖真菌在國際空間站模擬火星條件下的生存. 天體生物學, 15(12), 1052-1059.