本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

眾所周知,大約6500萬年前,一顆城市大小的小行星撞擊地球,地點在今天的尤卡坦半島附近,對於地球來說,那無疑是糟糕的一天。但並非對所有人來說都是糟糕的一天。

儘管那一天令人恐懼(更不用說對財產價值造成了嚴重損害),但消滅恐龍的那一天最終孕育出了一大批生物,填補了它們騰出的生態位。僅舉幾例:食蟻獸、羚羊、鴨嘴獸、懶猴、巨型地懶、劍齒虎、馬、河馬、人類……以及可能還有大量的葉狀地衣。

至少,葉狀地衣多樣化的時間看起來非常可疑,似乎它們可能從“大A”(指小行星撞擊事件)那裡獲得了巨大的幫助,這是發表在《科學報告》上的一項新研究得出的結論。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

恐龍不是在“剛剛過去的6600萬年前”的那個夏天遭受重創的唯一群體。植物也是如此——大型、固定不動的目標,它們不能鑽洞、跳入海洋或輕易地遷移以應對瞬時的氣候變化——它們努力應對。另一方面,真菌通常受益。考慮到它們中的許多以清理已故生物為生,這並不奇怪。

這讓芝加哥菲爾德博物館的一位科學家想知道:“終端白堊紀事件”之後,地衣的命運如何? 地衣是革質或殼狀的共生體,將真菌與藻類結合在一起,其中一些藻類與植物密切相關。 地衣對小行星的反應更像植物還是真菌?

由於地衣化石記錄稀少,Thorsten Lumbsch 和來自美國、泰國和臺灣的科學家團隊決定透過研究地衣 DNA 進行調查。由於突變率通常是恆定的,因此使用特殊軟體比較不同物種的 DNA 序列可以幫助科學家判斷各個群體在多久之前擁有共同祖先,以及新物種何時以及多久進化一次。如果地衣繁榮,人們會期望出現許多新物種。如果不是,物種形成率應該下降。

但是地衣並非鐵板一塊;它們有許多種類。對它們進行分類的最基本方法之一是按大小分類。大型地衣很大,但也通常呈葉狀或灌木狀,就像這篇文章頂部圖片中顯示的那樣。

小型地衣往往是較小的、更粗糙的東西,就像這樣

科學家們特別想知道小行星撞擊後大型地衣和小型地衣的物種形成率發生了什麼變化,並於6 月在《科學報告》雜誌上發表了他們的研究結果。

當他們分析 DNA 資料時,他們得出結論,至少有三個主要科的大型地衣在撞擊事件發生前後蓬勃發展。小型地衣似乎沒有注意到發生了任何事情,並繼續以小行星撞擊前相同的緩慢速度產生物種。

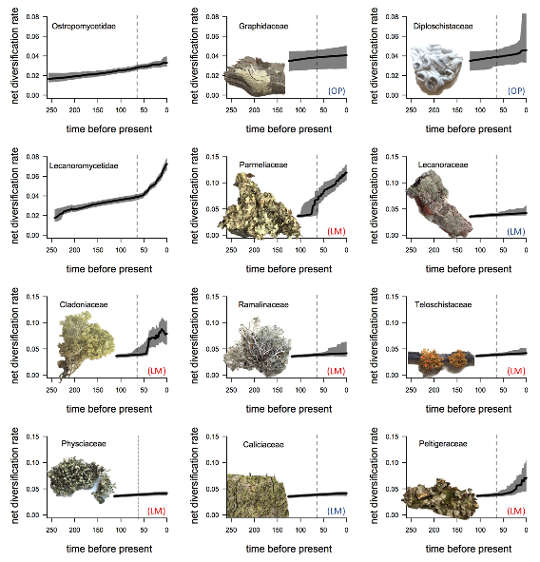

在下圖中,主要由大型地衣組成的科用右下角的紅色字母表示,小型地衣用藍色表示。

圖片來源: Huang 等人,2019 年

左上方是兩個較大的分類群,稱為亞綱。Ostropomycetidae 主要包含小型地衣,而 Lecanoromycetidae 主要為大型地衣。

然而,“在撞擊事件發生前後”在這種情況下意味著從 1 億年前到 4000 萬年前的任何時間,因此可以理解的是,小行星可能不是大型地衣多樣化的唯一因素。您可以在上圖中看到這一點,因為某些群體似乎在黑色虛線“末日線”之前或之後發生了多樣化。

6000 萬年的大型地衣多樣化視窗也涵蓋了大約 1.25 億至 8000 萬年前的開花植物的爆發性進化,以及在撞擊事件的另一側,全球顯著變暖,在 5500 萬年前達到頂峰。任何一個事件都可能透過提供新的家園或更有利的生長條件來誘導地衣多樣化。

但也可能大型葉狀地衣之所以多樣化,僅僅是因為它們彼此相關,它們都繼承了快速進化的共同傾向。科學家們說,根據目前的資料,無法區分這些可能性。

假設小行星確實刺激了——或至少促進了——大型地衣的進化,為什麼是大型葉狀地衣而不是小型殼狀地衣呢?

附生植物是生長在其他植物上的植物。附生植物特別容易受到小行星撞擊的影響,這可能包括全球像披薩烤箱一樣的高溫烘烤,因為撞擊產生的小玻璃珠重新進入並加熱大氣層。紮根在地下的植物有一些機會從地下部分復活。附生植物沒有地下部分。最重要的是,小行星撞擊後的地球氣候可能在一段時間內與小行星撞擊前截然不同。

因此,很可能與許多其他生物一樣,附生生態位在古新世黎明時敞開了大門。堅韌、耐乾燥的地衣可能比白堊紀附生植物更好地在行星閃速煎炸和隨後的氣候創傷中倖存下來。並且從冒煙的灰燼中,最終長出了樹幹誘人的新樹,召喚附近的地衣跳上船。

參考文獻

Huang, Jen-Pan, Ekaphan Kraichak, Steven D. Leavitt, Matthew P. Nelsen, and H. Thorsten Lumbsch. "與重大歷史事件相關的形態複雜的地衣形成真菌的三個不同科的加速多樣化。" 科學報告 9, no. 1 (2019): 8518