本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

用鋸開的矽藻殼製成的樑柱,並用金剛石探針戳刺直至破裂,結果表明,這種微生物裝甲具有已知生物材料中最高的強度重量比。據進行這項研究的科學家稱,這種材料非凡的韌性可能歸因於其蜂窩狀結構和完美的二氧化矽構造。

矽藻是單細胞浮游植物,或海洋藻類。 它們的形狀和顏色種類繁多,深受作者喜愛。

作者:Wipeter - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5682386

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續釋出關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的報道。

科學家們研究了Coscinodiscus(一種漢堡形狀的矽藻)的殼——稱為矽藻殼。 與所有矽藻一樣,它帶有兩個矽藻殼,它們像培養皿的兩半一樣結合在一起。 殼上有孔。 這是從上方看的檢視

作者:Geographer - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43213425

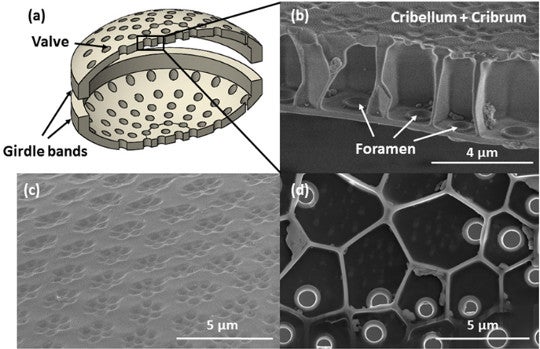

這是對微觀結構的更近距離觀察

(A)殼的示意圖 (B)殼的橫截面,顯示蜂窩狀結構和帶邊緣的矽藻殼 (C)殼的外表面,顯示排列成超六邊形的孔的六邊形 (D)殼的內層,每個細胞顯示一個孔。 圖1 來自 Aitken et al. 2016.

較小的橢圓形孔以六個一組刺穿殼的外部,這些組本身排列成六邊形。 矽藻殼內部排列著較大的孔,稱為孔口(單數:孔口),周圍環繞著加強的邊緣。 在內外壁之間是蜂窩狀的細胞,具有五個或六個側壁,每個側壁上有一個孔口。 殼的所有部分均由光滑且明顯完美的無定形二氧化矽製成——即玻璃。

矽藻殼有許多用途:營養物質的通道、浮力控制、塑造殼周圍的水流,當然還有保護免受捕食者和病毒的侵害。 所有這些力量都在競爭以塑造殼的結構。 在捕食性更強的環境中生長的矽藻殼往往更加堅固。 另一方面,密度更高的殼也可能導致矽藻下沉到太暗而無法進行光合作用的水域,並損害或阻止氣體、食物和廢物的交換,這對矽藻和我們同樣重要。 矽藻殼上有可能實現這些目的的孔,但到目前為止尚不清楚的是,這些孔在多大程度上影響了殼的強度、與環境交換的需要,或兩者兼而有之。 這組科學家著手測試它們的影響——以及殼的其餘結構——對強度的影響。

正如您可以想象的那樣,對以微米為單位測量的結構進行強度測試是一項精細的工作。 傳統的機械測試方法無法使用,而且迄今為止進行的測試結果差異很大。 這可能是因為科學家們對完整的殼進行了這些測試,而完整的殼具有所有不規則性。

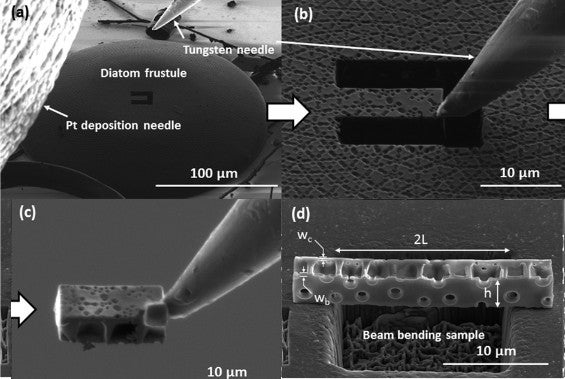

在這項實驗中,來自加州理工學院和挪威科技大學的科學家透過製造自己的矽藻樑柱,解決了測試光滑且凹凸不平的殼所引起的一些問題——對我來說,這幾乎和發現樑柱的強度一樣非凡。 他們在掃描電子顯微鏡內使用聚焦離子束從矽藻殼上切割出一塊薄片,並在三側進行切割,然後用鉑珠將鎢針固定到樑柱上。 然後他們銑削掉第四側,然後用鎢針將其從原位抬起。 然後他們可以將其沉積在他們希望的任何地方。 在三點彎曲實驗中,那個地方懸掛在一個尺寸為 20 x 20 x 40 微米的井上方。 成品樑柱看起來就像屋頂或牆壁梁,但由矽藻製成,而且非常非常小。

矽藻樑柱的誕生過程,以及用於強度測試的放置樑柱的井。 圖 S4(重新排列)來自 Aitken et al. 2016.

然後,他們使用與混凝土或鋼樑相同的實驗——三點彎曲實驗——測試了這些樑柱。 這是在我們尺度上完成的一個實驗

作者:Rama - 自己的作品, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=863335

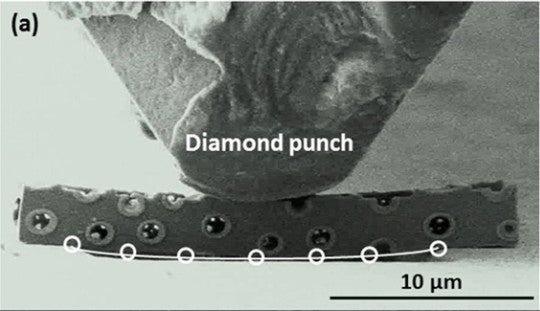

在這項實驗中,科學家們在配備了“奈米壓痕儀”(即微型探針)的掃描電子顯微鏡中測試了他們的樑柱。

對矽藻殼樑柱進行三點彎曲實驗。 樑柱被轉動,使殼的內側面向我們。 圖 3A 來自 Aitken et al. 2016.

奈米壓痕儀以穩定增加的壓力向下推樑柱。 當樑柱最終斷裂時,它以極快的速度彈射到空中,超過了 SEM 的影像掃描速率——因此實際上看不到斷裂。 大多數斷裂的樣品都簡單地消失在周圍(相對)空曠的空間中。

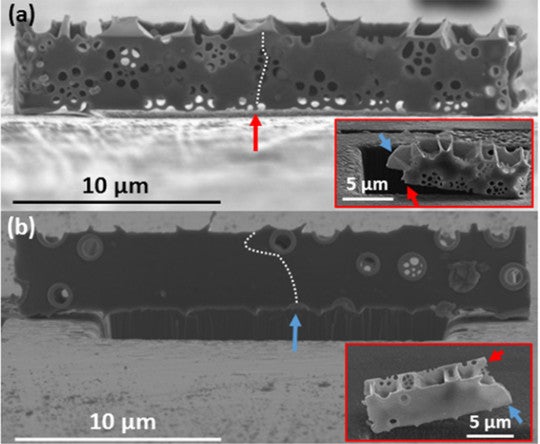

科學家們確實設法找到了一根斷裂樑柱的一半,並在 SEM 下拍攝了照片,以確切瞭解它的斷裂方式和位置。 矽藻殼外表面的孔似乎吸引了裂縫——或者至少沒有阻止其路徑——而樑柱另一側的裂縫明顯地繞著一個孔口傳播。

(a)樣品一側顯示的裂縫路徑 和(b)另一側的路徑,從斷裂後回收的 1/2 樑柱推斷而出(插圖,從兩個角度顯示)。 圖 4 來自 Aitken et al. 2016.

因此,作者認為,基板中的孔口可以強化殼,而外表面的孔則用於引導資源。

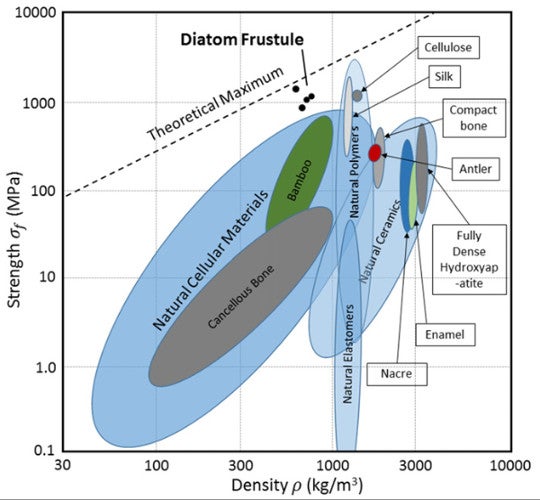

根據對平均失效應力和應變以及樣品密度的測量,科學家們能夠計算出樑柱的比強度,即強度重量比。 該值——1702 kNm/kg——“遠高於”包括竹子、軟體動物殼和蜘蛛絲在內的其他天然材料的值。

天然材料的強度密度比。 圖 5 來自 Aitken et al. 2016.

因此,矽藻殼在生物材料強度重量比圖中佔據了新的位置,實現了與絲綢和其他天然聚合物相當的強度,但密度更低。 科學家們將這一壯舉歸因於它們的蜂窩狀內部結構和二氧化矽的完美性——在低至兩奈米的解析度下未檢測到缺陷。

這並不是說沒有已知的物質超過這種比強度——有很多物質超過了,但它們都是人造的。 凱夫拉爾就是這樣一種物質,另一種是高純度二氧化矽奈米線,顧名思義,它由純二氧化矽製成。 相比之下,矽藻殼實際上是由二氧化矽和用於構建它們的有機支架組成的複合材料。 例如,Coscinodiscus似乎使用長鏈聚合物來“絮凝”(組裝)二氧化矽顆粒,在殼的製造過程中。

這些有機支架似乎在專案完成後仍留在殼壁內。 科學家用來去除細胞內容的清潔程式不會清除它們,因此它們可能與二氧化矽化學結合。 它們的永續性得到了以下事實的證明:從從近 8000 年前的南大洋沉積物巖芯中提取的矽藻壁中回收了此類聚合物。

然而,支架聚合物和二氧化矽之間的鍵據推測是由氫鍵組成的,正如每個高中化學學生都知道的那樣,氫鍵相對於共價鍵而言較弱——共價鍵是連線二氧化矽的型別。 因此,當矽藻殼受到壓力時,很可能沿著二氧化矽及其有機支架之間的氫鍵邊界發生破裂——這是二氧化矽奈米線所缺乏的“缺陷”。

參考文獻

Aitken, Zachary H., Shi Luo, Stephanie N. Reynolds, Christian Thaulow, 和 Julia R. Greer. "微觀結構提供了對 Coscinodiscus sp. 矽藻殼進化設計和彈性的見解." 美國國家科學院院刊 113, no. 8 (2016): 2017-2022.