本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

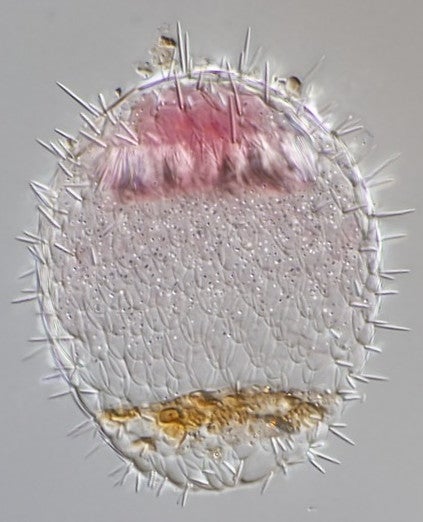

鈣質蟲Placocysta jurassica的雕刻矽質外殼,由許多獨立的裝甲板組成。 然而,Placocysta 已經離開了這個領域。 圖片來源: DALINDA BOURAOUI Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

在每一撮土壤中,都有許多帶殼的小型變形蟲,像微小的軟體動物一樣爬行,揹負著它們的家,觸手抓住獵物。

這就是人類從未見過的眾多狂野王國之一,因為它存在於我們的視野之外,但這個王國尤其晦澀且未被賞識。 這些生物所屬的一個群體,鈣質蟲綱,可能從未被任何非原生生物學家(研究具有稱為細胞核的DNA儲存隔間的微生物的人,就像我們一樣)的人聽說過。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

然而,這些小生物不僅令人賞心悅目,而且由於它們的飲食,它們是重要的生態推動者。 它們捕食細菌和古菌,地球上最微小和最豐富的生命(除非你算上病毒)。

現在,哥本哈根大學和倫敦自然歷史博物館的一個科學家團隊對附近森林的土壤進行了分子篩選,保守地揭示,土壤中鈣質蟲綱的“物種”數量至少是先前描述的四倍,甚至可能更多。 在僅半克土壤的四個樣本中,他們每個樣本中發現了超過 1000 個物種。他們將自己的發現描述為“大量迄今未知的多樣性”的證據。

我認為為了紀念這一發現,值得對鈣質蟲綱的世界進行一次簡短的遊覽。 但在我們開始之前,如果您像我一樣是生物多樣性的鑑賞家,在您完成這篇文章後,您必須瀏覽Penard 實驗室網頁上的鈣質蟲綱和其他變形蟲相簿,Penard 實驗室是柏林的一個私人原生生物學實驗室,我在下面的連結中借鑑了他們的工作。 這些小生物及其網站上的許多其他生物,其複雜性、形態多樣性和美麗程度都令人歎為觀止。

鈣質蟲綱是一群主要由單細胞生物組成的群體,它們帶有長長的觸手。 它們以與水母收穫浮游生物非常相似的方式用這些觸手誘捕細菌。 這些觸手被稱為“絲狀偽足”(filopods)(filose 和偽足的混成詞),有時絲狀偽足相互連線形成網路——等待誘捕細菌的絆線網(您可以在此頁面上看到許多美麗的絲狀陷阱示例,周圍環繞著香腸狀細菌。)

有些配備了刺。 許多但並非所有都有外殼。 有些用精密製作的二氧化矽鱗片或紐扣建造外殼,看起來像是從斯堪的納維亞設計雜誌的頁面中跳出來的一樣。 甚至有一個用多層穿孔矽質珍珠覆蓋自己。 要了解我的意思,請仔細閱讀此頁面。 如果您只看這篇文章連結到的一組照片,那就是這一組。

這個擬棒殼蟲的外殼看起來像某種外星頭盔或裝飾性棉籤套。 這種小微生物的絲狀偽足會從孔中伸出。 圖片來源:NEON_ja Wikimedia

(CC BY-SA 2.5)

少數用垃圾碎片(如矽藻殼和其他漂浮物)覆蓋它們的外殼,非常像稱為綴殼螺的軟體動物所做的那樣。(請參閱此頁面上的最後五張照片)

其他鈣質蟲綱完全沒有外殼。 吸血蟲,顧名思義,刺穿藻類宿主的細胞並吸取其重要液體。 它們因穩定攝入葉綠體而變成綠色,然後變成橙色。

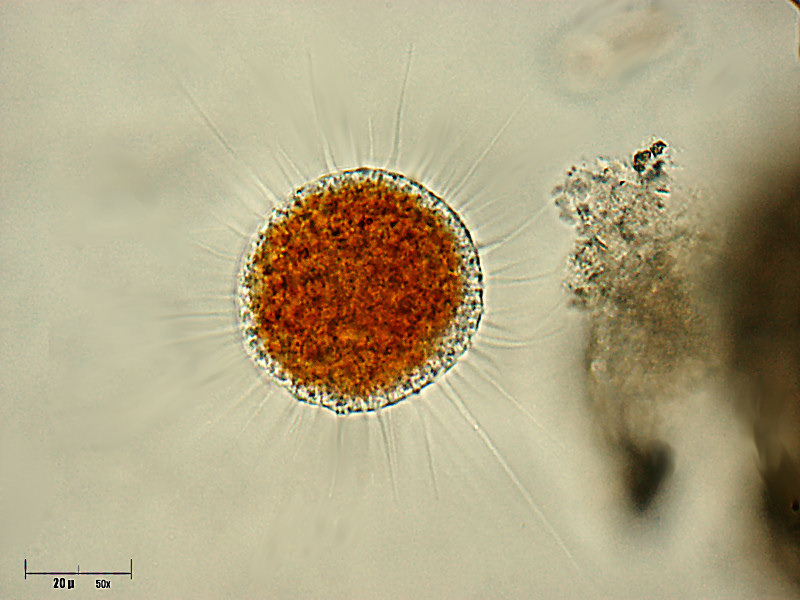

無殼鈣質蟲Vampyrella lateritia。 圖片來源:GIUSEPPE VAGO Flickr (CC BY 2.0)

另一種稱為Leptophrys的鈣質蟲綱吞食像矽藻這樣的獵物。 完成此操作後,Leptophrys將其整個身體轉化為消化囊腫。 這些囊腫通常是內部所含食物的映象,就像一條吞下兔子的蛇。 新的Leptophrys變形蟲稍後透過它們在側面鑽孔從這些囊腫中逃脫(請參閱此處的最後八張照片)。

一些鈣質蟲綱是太陽蟲,這是一個純粹描述性的術語,用於描述任何帶有由稱為微管的桿狀物加固的絲狀偽足的原生生物。 這使它們具有輻射太陽的外觀,因此得名“太陽動物”。 一些太陽蟲還進一步——而且非常漂亮地——包裹在長柄上帶有裝飾性外殼的外殼中(請參閱此頁面上的前三張照片。)

最後,鈣質蟲綱還包括被稱為Viridiraptor(藻類猛禽)的裸露小變形蟲。 名副其實,它們入侵更大的藻類細胞,並將主人從房屋和家中吃掉,就像寄生蜂幼蟲對昆蟲所做的那樣(你真的必須看看這些圖片,特別是頂部的藻類細胞被一群鈣質蟲綱強盜清理乾淨,以及底部的螺旋藻藻類已被這些有害的害蟲入侵了兩個)。

儘管毫無疑問,這些小傢伙看起來很迷人,但它們對土壤生物學也很重要。 僅透過觀察土壤科學家就推測,鈣質蟲綱是溫帶土壤中最主要的自由生活原生生物群體之一,但分子研究證實了這一點。

2013 年的一項分子土壤篩選發現,鈣質蟲綱約佔沙漠或半沙漠土壤中原生生物的 30%,約佔較溼潤土壤中原生生物的 15%。 2015 年對森林和草原土壤中轉化為蛋白質的基因進行的一項研究發現,其中 40-60% 是由鈣質蟲綱產生的。 在海洋中,它們也發揮著重要作用。 在 2011 年的一項研究中,在海底沉積物中發現的所有序列中,它們的 DNA 佔十分之一到四分之一。

在這項對尾絲鞭蟲(最豐富的群體,佔他們在土壤樣本中檢測到的序列的 40% 以上)的研究中,小型鈣質蟲綱(稱為 Glissomonads)佔了很大比例,其中包括我剛剛描述的貪婪的Viridiraptor。 最豐富的屬是Trinema,一種穿著世紀中期現代二氧化矽鱗片的大型帶殼變形蟲。

然而,即使有我剛才描述的所有多樣性,很可能還有更多未被發現。 我將以他們論文中一些發人深省且令人耳目一新的坦誠之言來結束

[DNA] 測序研究在幾乎所有棲息地都發現微生物的高度未知多樣性是很常見的。 因此,我們對發現高度未知的鈣質蟲綱多樣性並不感到驚訝。 然而,我們發現即使在我們高度保守的資料處理中,我們的單一[生物標記物]上的[功能物種]數量仍然超過基於其形態命名的鈣質蟲綱數量四倍以上,這仍然令人矚目。

我們不必離開地球就能在生物地圖上找到充滿激動人心的新大陸的巨大漏洞,等待發現。

參考文獻

Harder, Christoffer Bugge, Regin Rønn, Asker Brejnrod, David Bass, Waleed Abu Al-Soud 和 Flemming Ekelund。“透過深入測序探索石楠地鈣質蟲綱的區域性多樣性。”ISME 雜誌 (2016)。