本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

圖片來源:Leo Popovich

事實證明,刺穿物體對細菌來說是一項非常有用的技能。一些細菌用它來阻止昆蟲。一些細菌用它來攻擊競爭對手。還有一些細菌,正如我兩年前在這裡寫到的那樣,甚至似乎會製造出精巧的、花朵狀的刺擊陣列,它們在自殺後會將其釋放到環境中,原因尚不清楚,然後刺擊花朵會被管蟲幼蟲所利用,作為它們該安頓下來並將管子粘到附近任何堅硬表面上的訊號。哇!

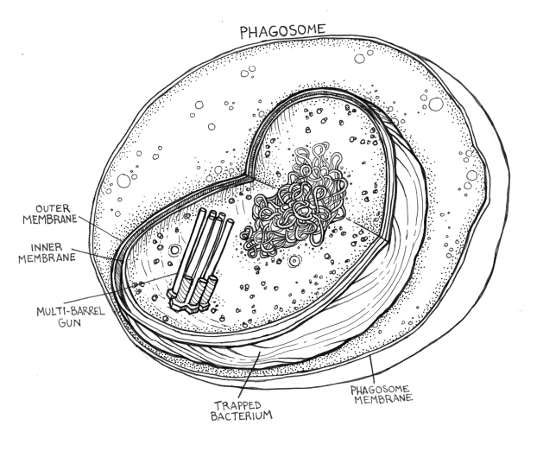

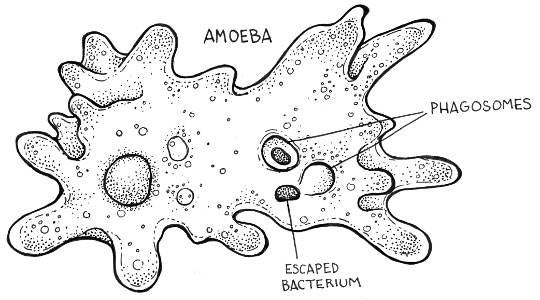

然後是亞洲嗜變形蟲。 根據今年夏天發表在《科學》雜誌上的新研究,嗜變形蟲似乎是為了向哈利·胡迪尼致敬:它利用其刺擊部位來逃脫吞噬它的變形蟲體內的消化牢房。 而本月發表在《自然微生物學》上的另一篇論文則揭示了這種機器如何在所有這些細菌中發射的準確機制。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

所有這些細菌刺擊系統都與噬菌體病毒的 DNA 注射尾部有著驚人的相似之處。 這種病毒以其類似登月艙的外觀而聞名,並使用其尾部將 DNA 注射到細菌中。宿主細菌變成殭屍,大量產生更多病毒,然後通常會爆炸,從而向環境釋放出許多新病毒。

與這些病毒相似的細菌機器被稱為“收縮注射系統”,它們的結構與噬菌體的末端幾乎沒有區別,只是缺少了儲存病毒 DNA 的螺旋頭部。由此產生的機器是一把能夠將毒藥或其他有效載荷注入目標的魚叉槍 - 有時在機器發射到環境中時會遠端發射。目前尚無人知道病毒或細菌首先擁有這種裝置,以及誰可能從誰那裡偷走了什麼,甚至它們是否獨立地達到了相同的發明。

在上週發表於《自然微生物學》的論文中,來自瑞士和德國的科學家宣佈,他們已經弄清楚了魚叉及其槍的“載入”配置,以及它們是如何相互作用的。

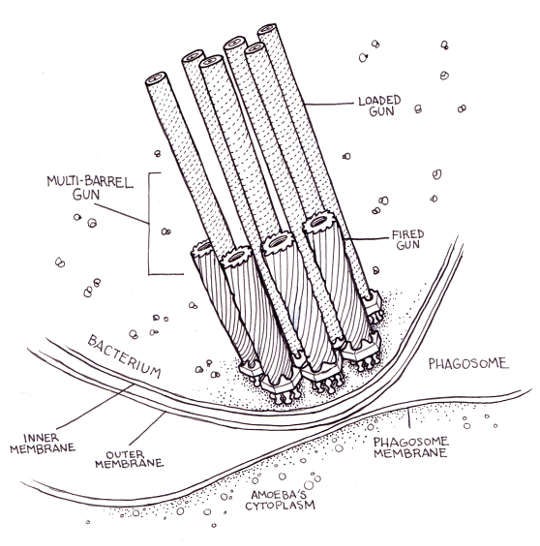

槍由一個內部空心管和一個外部護套組成。當槍發射時,外部護套收縮以彈出內部管,內部管由一個用作矛頭的尖刺覆蓋。他們還發現發射器會旋轉其有效載荷,從而導致矛像鑽頭或步槍子彈一樣旋轉。請注意此影片中的旋轉,以及收縮護套上螺旋脊的出現

護套由 200 多個互鎖的蛋白質環構成。在發射過程中,每個環都會旋轉、擴大並更緊密地擠壓到錨板及其最近的環鄰居,最終將護套縮小到原來長度的一半,同時直徑略有增加。 集體運動既推進了矛的旋轉,又將其從槍管的抓握中釋放出來。在不到兩毫秒的時間內,矛就鑽入了目標。

擁有這些武器的細菌似乎並不會用它們來注射 DNA。相反,它們通常會運送各種用途的化學武器有效載荷。來自蘇黎世聯邦理工學院的科學家們,在8 月發表在《科學》雜誌上的文章中宣佈,他們發現收縮注射系統在嗜變形蟲中作為鎖匠的新用途。

一些使用收縮注射系統的細菌會將其武器釋放到環境中,這些武器會在環境中漂浮,然後與目標結合併發射。 那些困擾昆蟲幼蟲、使管蟲變態並攻擊其他細菌的都是這一類。其他則保留在細菌內部並錨定在其內膜上,內膜是細菌外殼的一部分。科學家們根據顯微照片表示,嗜變形蟲的槍屬於這種型別。這些錨定的炮兵裝置被稱為“6 型分泌系統”。

圖片來源:Leo Popovich

瑞士科學家注意到,儘管嗜變形蟲的基因組不包含任何已知的細菌分泌系統(6 型或其他型別)的基因,但它確實包含一組與某些細菌用來攻擊昆蟲的自由漂浮的收縮注射系統相似的基因。他們想知道它是否可能幫助細菌與其宿主變形蟲相互作用。

顧名思義(“變形蟲愛好者”),嗜變形蟲細菌只能在變形蟲體內繁殖。 它們似乎是共生體 - 很可能是寄生蟲,儘管這一點尚不清楚 - 它們所居住的變形蟲,從宿主那裡獲取食物和住所。

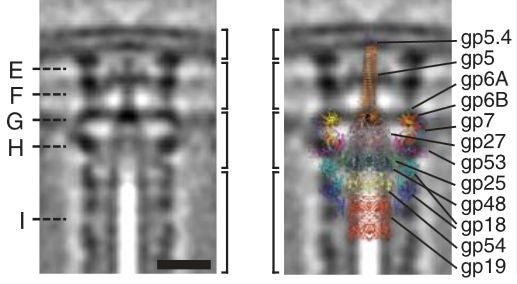

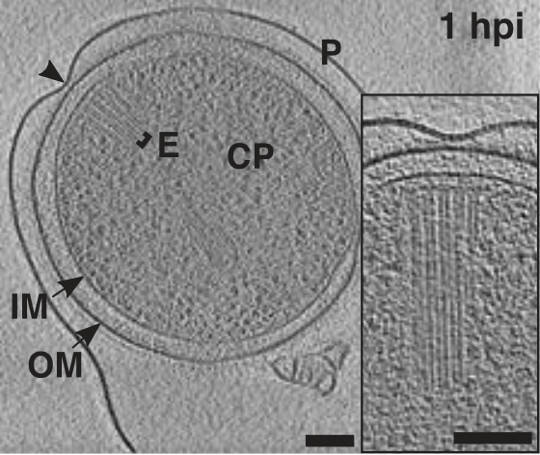

當他們在顯微鏡下檢查從宿主中純化的嗜變形蟲細菌時,他們看到 50% 的細菌含有似乎錨定在內膜上的收縮注射系統。這些槍呈 2 到 34 個的六邊形陣列 - 平均為 8 個。大多數時候,細胞有兩個這樣的束。通常,每個陣列中的一些槍已被髮射,而一些槍仍處於裝載狀態,這可以透過護套的長度、寬度和紋理輕鬆看出差異。收縮的護套要短得多,略微粗一些,覆蓋著螺旋脊,並且是空的 - 正如您從收縮注射系統中所期望的那樣。

嗜變形蟲,已鎖定並裝載。收縮注射系統可見為長管,可以是延伸的 (E),也可以是收縮的 (C)。請注意,收縮的管是空的。IM = 內膜,CP = 細胞質。比例尺 = 100 nm。圖片來源:Böck et al. 2017

缺失的矛在細菌外部的液體中被發現,但沒有任何其他裝置部件與它們在一起。

裝載的注射槍具有與噬菌體尾部相同的結構和大小:護套、六足錨、底板和矛。

槍內的裝載矛(左),以及右側,用於比較的 T4 噬菌體尾部的收縮注射系統以彩色覆蓋在其上(成分蛋白在最右側標記)。矛頭在橙色中清晰可見。圖片來源:Böck et al. 2017

科學家們得出結論,嗜變形蟲擁有 6 型分泌系統。

為了瞭解它的大炮在做什麼,他們切開感染的變形蟲,並透過顯微鏡觀察薄片。在感染後 15 分鐘內,細菌已經進入稱為吞噬體(“吞噬體”)的消化袋內。但是在感染後 2 小時內,它們已經逃脫了。

圖片來源:Leo Popovich

在那時,他們看到更多的嗜變形蟲槍已被髮射,並且細菌正在大量使用製造槍的基因。

科學家們還將嗜變形蟲與紅細胞一起培養,紅細胞就像等待被彈破的大型無防氣球。攜帶武器的細菌不僅能夠使紅細胞破裂,而且與未暴露於紅細胞的對照細菌相比,它們還多發射了 30% 的槍。

最後,嗜變形蟲被困在吞噬體內的照片顯示,在細菌物理接觸吞噬體膜的任何地方,注射槍都與接觸點相鄰,並且其中至少有一把被髮射了。就像是冒煙的槍。

吞噬體和嗜變形蟲之間的接觸點(黑色箭頭和插圖)。收縮注射系統始終與這些點相鄰。圖片來源:Böck et al. 2017

但是,目前尚不清楚吞噬體是否因逃逸而被破壞,也不知道它是因穿刺的物理行為還是因矛所傳遞的化學物質而破裂。

然而,刺穿吞噬體似乎可以讓嗜變形蟲逃脫牢獄之災,避免被吞噬,然後一邊製造大量小細菌一邊到宿主的食品儲藏室裡享用食物。

嗜變形蟲是從哪裡獲得其精美的魚叉槍的?奇怪的是,儘管這在技術上屬於 6 型分泌系統,但對其進行製造的基因的 DNA 分析表明,它與殺死昆蟲或觸發管蟲變態的自由漂浮的收縮注射系統更密切相關,而不是與其他 6 型分泌系統相關,根據我們的定義,6 型分泌系統是膜結合的。 因此,我們用來將 6 型分泌系統與細胞外收縮注射系統分開的“附著在細胞內部”與“分泌到環境中”的區別似乎從進化的角度來看是人為的且無效的。

科學家提出了兩種假設。要麼是嗜變形蟲的魚叉槍是透過失去其某些特徵(如尾部纖維足)並與細胞內部焊接而從細胞外收縮注射系統進化而來的,要麼是它保留了所有收縮注射系統祖先的特徵,然後在它們分化為 6 型注射系統和自由漂浮的系統之前。

無論如何,作者表示,它的存在意味著那裡有比我們想象的要多得多的細菌透過刺穿物體為生。在對細菌域的 DNA 搜尋中,他們發現在六個不同的細菌門(恰好低於門的較高級別分類等級)中發現了與嗜變形蟲用來製造槍的基因相似的基因。細菌似乎遠非無助的小袋子,它們似乎更有能力透過將自己變成觸發式皮下注射針來物理操控其世界,從而毒害競爭對手、掠食者和獵物,或者開啟宿主體內的鎖,讓細菌在宿主體內橫行。

參考資料

Désirée Böck、João M. Medeiros、Han-Fei Tsao、Thomas Penz、Gregor L. Weiss、Karin Aistleitner、Matthias Horn、Martin Pilhofer。收縮注射系統的原位結構、功能和進化。《科學》,2017;357 (6352):713 DOI:10.1126/science.aan7904