本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

德國人稱第一次世界大戰為“Materialschlachte”——一場物質之戰。工業發達的歐洲列強之間的武裝鬥爭不僅是他們軍隊之間的較量,也是他們經濟和工業能力的較量。參戰國花費了數年時間,試圖充分利用生產能力,為1914年後演變的戰爭建立物資儲備。今天,100年前的《大眾科學》關注的是美國在大規模製造歐洲戰場上急需的越來越多的炮彈方面所面臨的問題

“在第一次世界大戰初期,美國公眾對歐洲盟友與我們的製造商簽訂的鉅額軍火合同的公開報道感到眼花繚亂和震驚,這些合同的價格高得聞所未聞,人們認為,歐洲國家在毫無準備和迫切需要的情況下,轉向以機械創造力和能力以及大型工廠而聞名的美國尋求幫助是完全自然和合適的。美國的製造組織和能力將與德國的製造組織和能力進行較量,結果令人滿意。人們認為,美國的活力和效率將顯示出其優於大陸商店中刻板的生產流程;但實際結果在許多情況下讓公眾和許多樂觀的承包商都感到失望。”

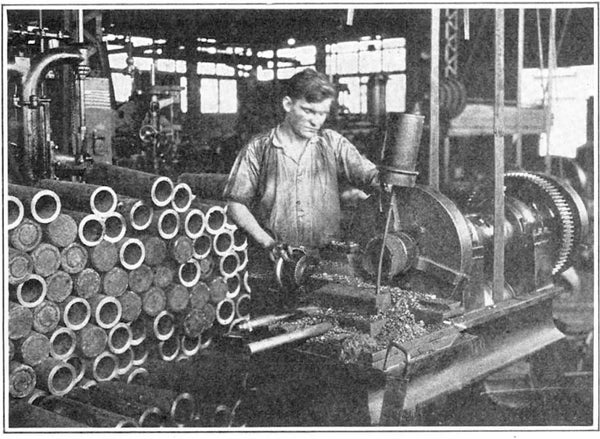

說明:1916年,在美國一家工廠,一名工人用車床轉動一枚六英寸的炮彈,削去其外側。來源:《大眾科學》增刊,1916年12月23日

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的重要故事的未來。

“許多公司被鉅額利潤的前景所吸引,並依賴其車間裝置,開始製造不熟悉的產品,如武器和彈藥,結果卻遭遇失敗。當然,有許多公司的常規工作是生產武器,而且這些公司在製造所需質量的所需物資方面大多取得了成功,但即使在這些企業中,也有一些被前所未有的需求衝昏頭腦,他們無力應對匆忙為這些特殊合同而建立的巨大工廠。但所有這些大肆宣傳的彈藥合同的實際總結果實際上是微不足道的。”

在1914年至1918年間,每個參與戰爭的國家,無論是作為參戰方還是供應方,都大幅提高了炮彈產量。在德國,各種口徑的炮彈產量從1914年的每月34.3萬枚增加到1918年的每月1100萬枚(根據下文的薩拉夫拉科斯的資料)。在1915年的英國,“炮彈醜聞”爆發,原因是人們清楚地意識到,戰場上高強度的炮火無法透過國內有限的炮彈產量來維持。從1914年到1918年,德國和奧匈帝國生產了多達6.8億枚炮彈,而盟國法國、英國、俄羅斯(至1917年10月)、義大利、美國和加拿大的工業生產了多達7.9億枚炮彈(統計資料差異很大)。美國生產了其中的3000萬到5000萬枚炮彈。

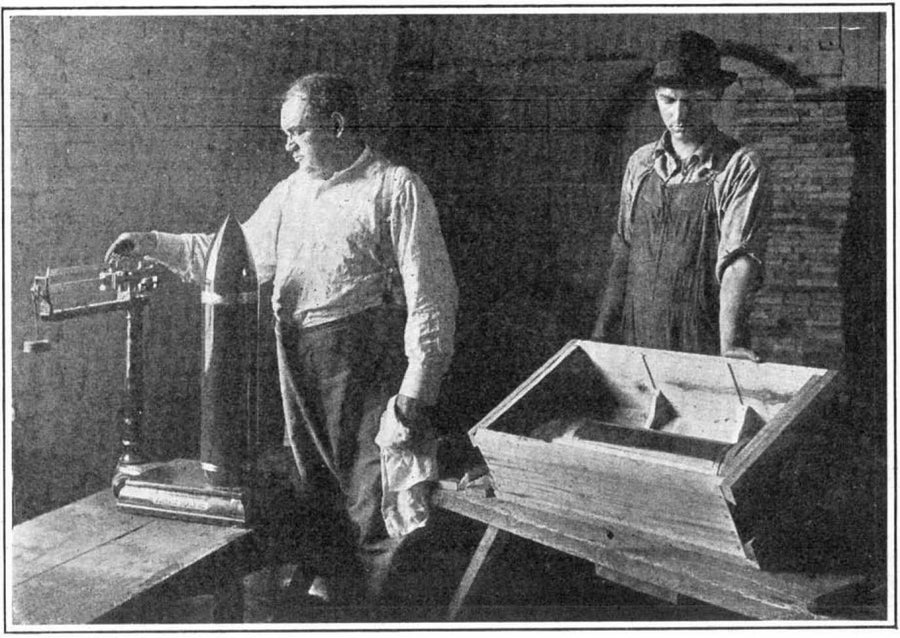

說明:完成的六英寸口徑炮彈,塗上油漆並裝上彈頭帽後,在裝入運輸箱之前會仔細稱重。來源:《大眾科學》增刊,1916年12月23日

儘管同盟國或多或少地生產了與協約國一樣多的炮彈,但歷史學家從更長遠的視角來看,認為在一個國家的經濟基礎背景下,軍備工業的組織缺陷是導致德國和奧匈帝國垮臺的原因之一。隨著戰爭的進行,同盟國無法有效地利用其工業基礎,導致其他行業以及平民人口出現長期且嚴重的短缺。倫敦大學金史密斯學院的亞歷山大·沃森在其2014年的著作《鋼鐵之環:第一次世界大戰中的德國和奧匈帝國》(基本圖書出版社;沃森因該書獲得了著名的沃爾夫森歷史獎)中令人信服地闡述了這一點。歐洲議會的伊奧尼斯-迪奧尼西奧斯·薩拉夫拉科斯博士在他的文章《國防工業作為第一次世界大戰期間德國戰敗的解釋因素:未來衝突的教訓》中也從統計資料上支援了這一論點,該文章發表在《國際歷史與哲學研究雜誌》第2卷第1期,2014年3月,第1-34頁(www.ea-journals.org)。

-

文中表達的觀點是作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

我們完整的戰爭檔案,名為《大眾科學編年史:第一次世界大戰》,其中包含許多1914年至1918年關於第一次世界大戰期間製造業的文章。可在 www.scientificamerican.com/products/world-war-i/購買。