本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

第一次世界大戰期間,隨著大炮的效用被認為是戰鬥的勝利者,大炮的使用範圍增加了。美國陸軍戰爭學院在 1917 年出版的一本方便的出版物《關於使用火炮的一般說明》列出了以下行動:反炮兵火力(摧毀或壓制);對敵方野戰工事(如鐵絲網、掩體、戰壕和鐵路)的射擊;使用毒氣彈射擊;對交通線的射擊;以及“報復性射擊”(“旨在透過展示火炮正在為其監視,以每兩枚炮彈對一枚的速度還擊,來保持我們步兵計程車氣”)。

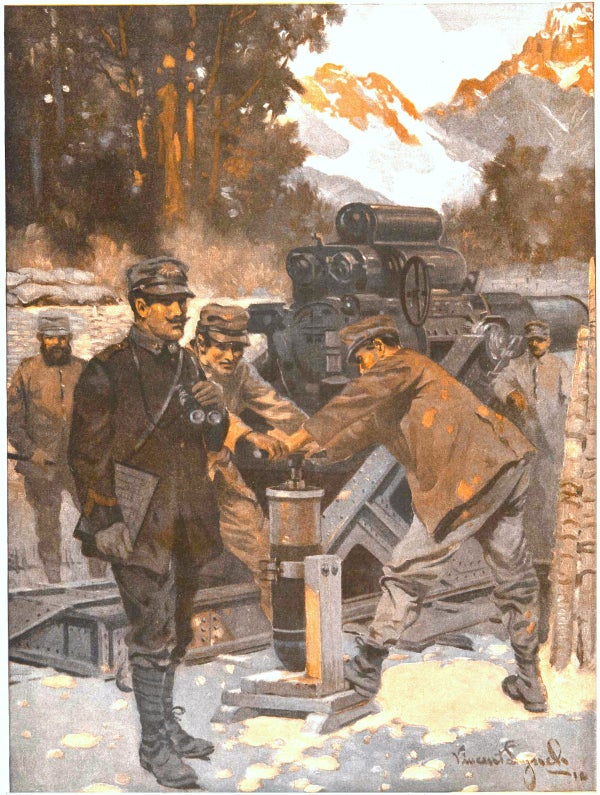

1916年5月20日一期《大眾科學》的封面顯示,炮兵部隊(我認為是奧地利的)正在準備炮彈,他們將底火擰入炮彈底部——我認為這枚炮彈是為部隊後方的21釐米“臼炮”或榴彈炮準備的。沒有與該影像相關的文章——這是當時常見的做法。炮彈在運輸時沒有底火,出於安全原因,因此在前線安裝底火是漫長而複雜的製造、運輸和準備鏈中的最後一環,這個過程經常出錯:在第一次世界大戰期間發射的約十億枚炮彈中,可能高達三分之一是啞彈。

-

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

我們關於戰爭的完整檔案,名為《大眾科學編年史:第一次世界大戰》,其中包含許多關於第一次世界大戰中火炮的 1914-1918 年的文章。可在www.scientificamerican.com/products/world-war-i/購買