本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

《大眾科學》報道,《第一次世界大戰本週回顧》:1915年7月10日

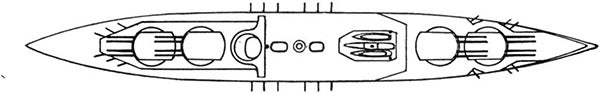

1915年7月10日發行的《大眾科學》刊登了一篇文章,介紹了法國新型戰列艦“圖爾維爾”號(以及該級別的姊妹艦:“杜肯”號、“里昂”號和“里爾”號)的計劃。文章討論了“由建造局提交給法國海軍部的計劃”,並將即將到來的這艘艦艇與美國海軍的新型艦艇“亞利桑那”號和“賓夕法尼亞”號進行了比較。

這艘新艦艇最令人印象深刻的特點是主炮數量眾多:“自從‘密歇根’號設計以來,艦炮安裝技術的發展首先引入了三聯裝炮塔,現在又引入了四聯裝炮塔,即一個炮塔安裝四門炮。‘圖爾維爾’號配備了四個這樣的炮塔,因此她擁有驚人的火力,配備了十六門13.4英寸口徑的重型穿甲炮。”

關於支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

這個故事有兩個奇怪的地方。

第一個奇怪之處在於主炮的過時性質。十六門13.5英寸口徑的火炮聽起來令人生畏——而且它們本應如此。但在戰前,海軍界就擁有更多數量的小口徑火炮(基於炮彈數量越多,擊中目標的機率就越大的理論)是否更好,還是擁有更少數量的大口徑火炮、射程更遠、對重灌甲艦艇的打擊力更強是否更好,展開了激烈的辯論。在幾次海戰(誠然規模相對較小)之後,辯論的結果證實了少量大口徑火炮更具優勢。在計劃建造“圖爾維爾”號時,美國、英國和德國已經下水了尺寸相同或更大的戰列艦,它們配備了15英寸口徑的主炮。“圖爾維爾”號的十六門火炮本可以發射1190磅重的炮彈,最大射程為10英里;而德國戰列艦“巴伐利亞”號於1915年2月下水,其八門火炮可以發射1650磅重的炮彈,射程達14英里。對於海軍戰術家來說,這些數字之間的差異代表了重型火炮的顯著優勢。

法國戰列艦“圖爾維爾”號的甲板平面圖——該艦從未建成。

圖片來源:《大眾科學》,1915年7月10日

這個故事的另一個奇怪之處在於,1915年7月,新型戰列艦的優先順序如此之低,以至於在該期刊發行時,該計劃實際上已經被取消了。法國剛剛在第二次阿圖瓦戰役中損失了超過10萬名士兵。為期五週的陸地戰鬥中,彈藥消耗巨大——發射了超過200萬發炮彈。為陸地作戰部隊提供裝備的資源已經達到了極限;建造一艘戰列艦會消耗大量的金錢和製造能力。一艘大型艦艇也需要兩年半的時間來建造和服役;1915年中期開工的艦艇要到1918年1月才能準備好作戰。而在1915年,軍方或政府中很少有人相信戰爭會持續那麼久;而且即使戰爭持續那麼久,該艦艇在戰爭的最後幾個月裡也不會有太大用處。所有的“里昂”級戰列艦都從未建成。

-

我們的完整戰爭檔案,名為《大眾科學編年史:第一次世界大戰》,收錄了許多1914年至1918年關於海戰的文章。您可以在www.scientificamerican.com/products/world-war-i/購買。