本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

“當我們的總統宣佈簽署停戰協定時,席捲美國的歇斯底里的歡呼浪潮有許多衝動”(大眾科學,1918 年 11 月 30 日,第 432 頁)。戰爭的結束意味著開始從龐大的戰爭狀態重新調整為和平狀態。如果說愛國義務是戰爭期間的社會驅動力,那麼樂觀主義就是戰後的標誌——但受到了對戰爭造成的破壞的反思的制約

1904-05 年的日俄戰爭預示了 1914-18 年的第一次世界大戰。兩個工業化國家的武裝部隊使用先進武器交戰,日本帝國輕鬆獲勝。日本士兵和水兵表現出極大的勇氣、進取心和衝勁,將重型火炮拖過陸地,並在滿洲南端旅順港的俄羅斯城市傾瀉炮彈雨,擊沉艦船並摧毀防禦工事。次年,一艘艦載日本無線電發射器導致在對馬海峽戰役中攔截並殲滅了一支俄羅斯艦隊。歐洲列強注意到了這一點,並得出結論,現代戰爭是短暫的,可以透過使用先進武器、先進通訊,以及最重要的是,在士兵心中灌輸衝勁、勇氣和銳氣或活力來贏得勝利。舞臺已經搭好,可以向戰場投入大量軍隊,各方都擁有大量製造的高破壞性武器。

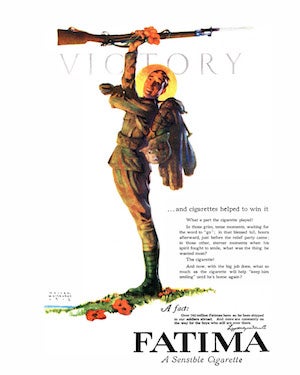

《大眾科學》1919 年 4 月 5 日刊登的一則香菸廣告(那時我們允許刊登菸草廣告)借用了戰後普遍存在的欣快感作為營銷工具。圖片來源:大眾科學,1919 年 4 月 5 日,第 36 頁

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

就本雜誌而言,第一次世界大戰的起因是“德國軍國主義”,因為他們“計劃侵略”(11 月 30 日,第 432 頁)。不幸的是,宣傳和自我辯解是貫穿許多戰時和戰後文學作品的主題——包括本雜誌,它堅持了美國對德國行為和“暴行”的標準解釋。(你不得不承認,用魚雷擊沉民用船隻盧西塔尼亞號非常糟糕……但話又說回來,在戰爭期間在民用船隻上運輸彈藥——即使在技術上是合法的——也不會受到那些註定要承受特定貨物的人的善待。)

關於戰爭的文獻浩如煙海,但對我來說,關於第一次世界大戰起因的最佳書籍是克里斯托弗·克拉克 (Christopher Clark) 的《夢遊者:歐洲如何在 1914 年走向戰爭》(Harper,2013 年),該書描述了各方的好戰氣氛以及混亂的外交和失敗的領導:“我們需要區分作用於決策者的客觀因素以及他們告訴自己和彼此的關於他們認為自己正在做什麼以及他們為什麼要這樣做的故事。”

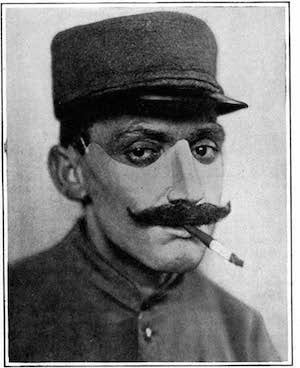

一位法國士兵佩戴著由一位在巴黎工作的美國藝術家安娜·科爾曼·拉德 (Anna Coleman Ladd) 創作的面部假肢,他身受彈片造成的重傷。圖片來源:大眾科學,1918 年 4 月 27 日,第 383 頁

戰爭技術佔據了我們與第一次世界大戰相關的文章的很大一部分。在部落格、我們的頁面和我們的檔案館中,您可以看到戰爭技術和製造業日益增長的重要性:火炮、機關槍、速射步槍、帶刺鐵絲網、地雷以及旨在跨越障礙的發明:無線電、戰術創新、運輸、火焰噴射器、毒氣、飛機、坦克和飛艇(事實證明,飛艇由易燃氫氣升空,並不是那麼好的戰爭武器)。在這些頁面中,對潛艇——以及如何殺死潛艇——的偏執、痴迷的關注向我們展示了現代戰爭中生產能力、原材料和人口糧食的重要性。德國最高統帥部的一些人認為,僅憑潛艇,他們就可能透過扼殺盟國的工業生產並餓死民眾來戰勝盟國。

到第一次世界大戰結束時,傷亡數字已知是巨大的——許多人都經歷了損失——但在戰爭進行期間,各國政府不願意告訴其平民人口,打一場需要平民付出如此多努力的戰爭的人力成本。宣傳變得至關重要,以激勵志願者、應徵者和工廠工人。關於傷亡的少量真實資訊以關於用於治療殘疾士兵的醫療進步的文章形式出現;此外,“炮彈休克”和“戰爭神經官能症”(現在稱為創傷後應激障礙)開始被更好地理解為一種戰爭引起的殘疾。

.jpg?w=350)

加拿大軍工廠的女工。圖片來源:《大眾科學 Supplement》,1917 年 3 月 31 日,封面

戰爭顛覆了世界各地的經濟。到這場大火[OK? TO VARY-yep]結束時,法國和德國國內生產總值的一半被轉移到戰爭努力中。如果傷亡數字被掩蓋,那麼平民人口無法掩蓋戰時製造業的大幅上升——事實上,這受到了慶祝,商業蓬勃發展。《大眾科學》是創新以及大規模生產的科學和經濟學的早期和熱情的推動者。

軍事和經濟努力的規模影響了社會格局。各行各業開始嚴重依賴婦女作為其勞動力的重要組成部分,不僅是高薪的軍火工人,而且在許多行業都是如此,因為軍事服務需要如此多的男性。社會轉變並沒有被當時的思想家所忽視:“當男人們帶著要贍養的家庭從戰爭中歸來,卻發現自己的位置被婦女取代,而且這些婦女大多未婚時,軍隊中的男人們將會怎樣?目前的必要性正在為未來最嚴重、影響深遠和革命性的重要問題奠定基礎。”(《大眾科學 Supplement》,1917 年 3 月 31 日,第 200 頁)。

當和平到來時,社會中的這種劇變無法被轉變回戰前現實。戰爭結束和一個多月後,復員工作正在進行中,我們發表了一篇題為:“人人有其位:讓失業者和無人從事的工作走到一起”的文章——這個標題清楚地表明瞭想要簡單地讓時光倒流的願望。在其他文獻中,我發現有證據表明對變化的永久性存在潛在的憤怒。菲利普·吉布斯 (Philip Gibbs) 是戰爭期間的官方記者,他在 1920 年寫了《現在可以說了》,他在書中向我們猛烈抨擊了對女性勞動力的這種痛苦看法:“在政府部門下班後,塗脂抹粉的時髦女郎正在以生活的甜蜜自娛自樂,她在政府部門幾乎沒做多少工作,卻賺了很多零花錢”(第 534 頁)。贊恩·格雷 (Zane Grey)(以牛仔小說而聞名)在他 1922 年的小說《野獸之日》中哀嘆了國內陣線的社會變化,其中“年輕女性的不雅著裝和淫穢舞蹈再也無法受到家庭或教會的影響”(第五章)。

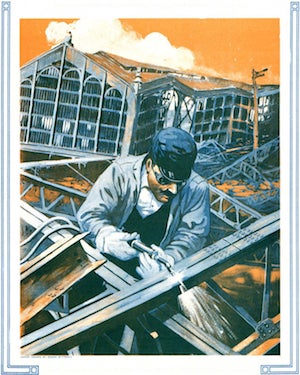

清理戰爭的殘骸:法國北部的一名工人使用氧乙炔割炬(1903 年發明)切割建築框架。圖片來源:大眾科學,1919 年 3 月 15 日,封面

戰爭結束一百年後,我們仍在爭論其原因、是誰的“過錯”、由此產生的全球變化以及第一次世界大戰如何促成了第二次世界大戰的原因。有一件事是相當肯定的——已經沒有老兵了。根據《不列顛百科全書》的說法,在 65,038,810 名服役人員中,最後一位倖存的退伍軍人於 2012 年 2 月 4 日去世。她很可能象徵著這場戰爭:弗洛倫斯·格林 (Florence Green) 曾在英國皇家女子空軍服役,這是一個最初成立於 1918 年的輔助部隊,旨在僱用女性機械師,為維護飛機這項如此迫切需要投入軍事服務的發明提供急需的幫助。