她以尋常的方式誕生。非洲西海岸外、赤道以北的的大西洋上空,浮現出一團雜亂無章的雲團,當時那裡的大氣壓很低,是夏末的典型特徵。地球氣候的自然變率每年都會在這個區域催生熱帶擾動——有時多一些,有時少一些,有時它們會發展成颶風。天氣預報模型一致預測,這些雲團將合併成一場風暴,並無害地向西北方向彎曲進入北大西洋中部,遠離陸地。

2018年9月1日,熱帶風暴“佛羅倫薩”開始這樣做,但隨後頑固地轉向西行,同時變得更有組織性,似乎目標直指加勒比海地區。另一個令人擔憂的擾動已經潛伏在波多黎各附近,那裡在一年前遭受了颶風“瑪麗亞”的蹂躪後仍未恢復。“佛羅倫薩”在熱帶太平洋地區也引發了三次大型氣旋,這些氣旋的能量來自於破紀錄的海洋溫度。這些風暴群從創紀錄的溫暖海洋溫度中汲取能量,自20世紀70年代以來,海洋溫度隨著大氣溫度的升高而穩步上升,而大氣溫度的升高則是由吸熱溫室氣體——氣候變化的全球影響所驅動的。風暴以海洋熱量和大氣中的水蒸氣為食,而水蒸氣也在不斷攀升。

然而,相互矛盾的因素使“佛羅倫薩”保持了弱勢。雖然這似乎是幸運的,但它引起了預報員的焦慮。較弱的風暴更容易受到低空風的引導,而這些風正由東向西吹,直指美國東海岸。它們擦過了停留在北大西洋中部的巨大圓形異常強勁的高壓中心的南緣。高壓中心自然形成,但有證據表明,有些高壓中心越來越頻繁地停留在原地,這是氣候變暖的區域性症狀。像這樣的“阻塞高壓”曾在2012年引導颶風“桑迪”走上從大西洋進入新澤西州的離奇路徑。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱以支援我們屢獲殊榮的新聞事業。 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事擁有未來。

9月4日,意想不到的事情發生了:弱小的“佛羅倫薩”移動到了北大西洋中西部一個異常溫暖的區域。在溫暖的推動下,她迅速增強為四級颶風,並且緯度接近創紀錄的偏北位置。隨機出現的熱海洋水池是我們氣候變化的另一個區域性影響。

隨著“佛羅倫薩”的攪動,預報模型開始趨於一致:她似乎很可能會襲擊卡羅萊納州沿海地區並停滯不前,在那裡她可能會像颶風“哈維”一年前在休斯頓所做的那樣,引發嚴重的洪澇災害。果不其然,“佛羅倫薩”於9月14日襲擊了卡羅萊納州沿海地區,並在那裡停留了四天。低空引導風現在太弱,無法移動這個系統。“佛羅倫薩”在一些地方降雨量超過30英寸,據報道造成50多人死亡,數百萬動物(主要是雞)喪生,並造成約200億美元的損失。洪水流經工廠化農場、礦山和汙水處理廠,汙染河流和河口數週。

“佛羅倫薩”的怒火不會很快被遺忘,氣候變化在行動中的公然展示也不會被遺忘。這場颶風的異常嚴重程度可以歸因於氣候變化的特定影響:空氣和海洋中更高的熱量、額外的水蒸氣、頑固的阻塞高壓和微弱的引導風。這些因素在全球範圍內發揮作用,有利於風暴的快速增強、更強的降水、更大的洪澇和更強的風暴風力。

“佛羅倫薩”只是2018年氣候變化影響極端天氣的眾多例子之一。多次“炸彈氣旋”襲擊了美國東北部。一股名為“來自東方的野獸”的北極寒流凍結了歐洲。嚴重的熱浪使日本、斯堪的納維亞半島和希臘癱瘓。洪水摧毀了威尼斯、巴黎和馬里蘭州的部分地區。

當然,自從人類行走在地球上以來,就發生過這樣的不幸事件。但每年都變得越來越清楚的是,今天這種奇異天氣的流行病不能用自然變率來解釋。雖然過去科學家們小心翼翼地不將氣候變化與特定的天氣事件直接聯絡起來,但我們現在確實在說,由於氣候變化,特大洪水正在更頻繁地發生。致命的熱浪更熱,持續時間更長。在一些地方,寒流也持續更長時間。

在2018年全球造成超過1600億美元損失的日常極端天氣中,有多少可以歸咎於氣候變化?答案取決於理清三個廣泛因素的作用。首先是海洋中更多熱量以及大氣中更多熱量和水蒸氣的全球影響。水蒸氣的故事比它得到的關注更值得關注:水蒸氣是另一種溫室氣體,可以吸收熱量,當它凝結成雲時會釋放更多熱量,並且它為風暴提供降水。

2018年7月,野火在瑞典卡爾博勒燃燒,異常高溫和乾旱使其加劇(左)。2018年9月,一個不可移動的高壓中心將颶風“佛羅倫薩”困在美國東部上空數日,淹沒了北卡羅來納州倫伯頓等城鎮(右)。圖片來源:Mats Andersson Getty Images (左);Joe Raedle Getty Images (右)

第二個因素是區域性影響,例如頑固的阻塞高壓中心、融化的海冰區域、格陵蘭島南部不斷增長的“冷斑”海洋水域、減緩的墨西哥灣暖流和日益混亂的極地渦旋。

第三個因素涉及厄爾尼諾和拉尼娜等自然變率與區域因素相互作用的複雜方式。對這種相互作用的研究是最前沿的、有爭議的,並且正在取得成果。我們現在更好地理解了氣候變化如何以及為何加劇極端天氣,揭示了我們將如何需要為日益頻繁和強烈的危險做好準備。

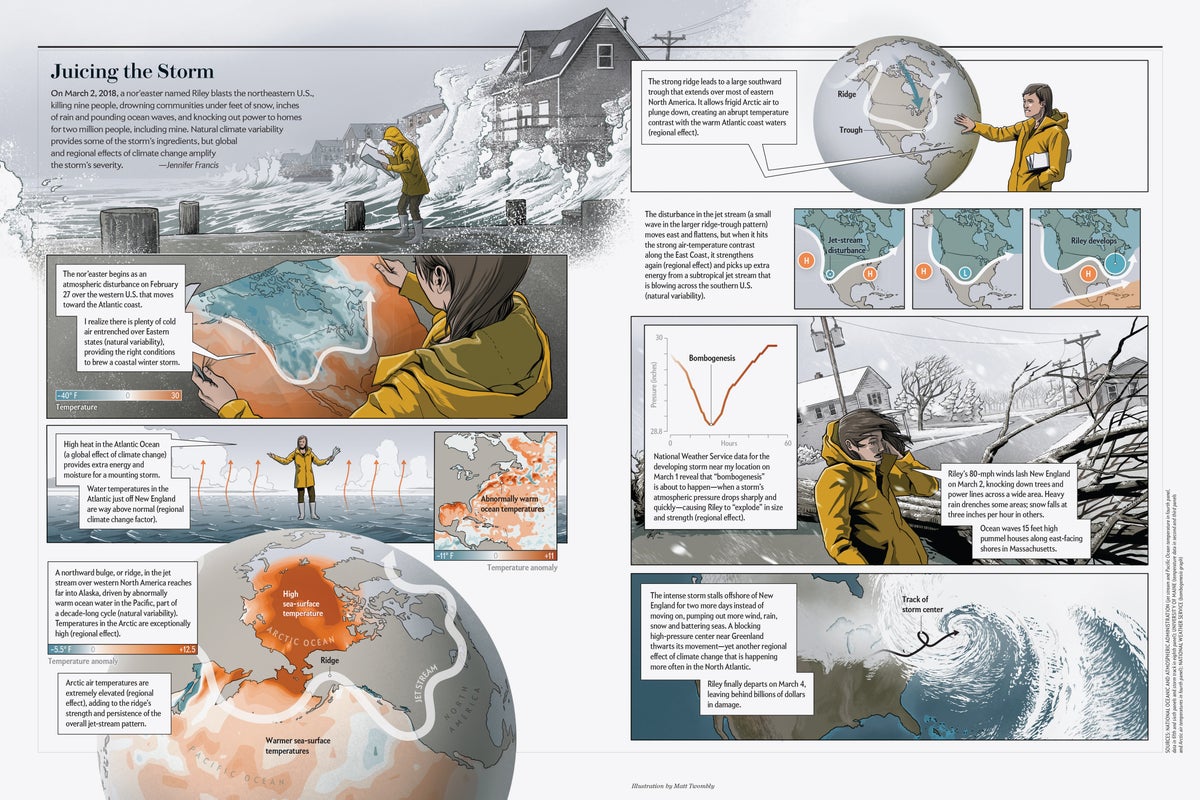

一場惡劣的東北風暴

地球的大氣層是一件沸騰的氣體外衣。空氣不斷地加熱和冷卻,太陽在白天傾瀉能量,溫暖的表面在夜間將其輻射回太空。不均勻的加熱產生區域性風,風向各異。水不斷地從陸地和海洋蒸發,在空氣中凝結,並以降雨或降雪的形式落下。

然而,在這種混亂之中,存在著由緯度、地球自轉、山脈、海洋環流和其他影響因素支配的顯著可預測的模式。在大西洋,像“佛羅倫薩”這樣的颶風在熱帶東部形成並向西移動。在太平洋,熱帶風暴也向西移動。極地急流在北半球沿美國-加拿大邊境附近的緯度從西向東吹;南半球的另一條極地急流穿過南美洲和非洲的較低區域。與海洋溫度波動相關的更大規模的風系統,如厄爾尼諾和拉尼娜,更具週期性,它們每三到八年盛衰一次,影響全球的風和降水。從各個海床提取的泥芯資料表明,這些模式已經持續了數十萬年。

圖片來源:Matt Twombly;資料來源:國家海洋和大氣管理局(第四張圖中的急流和太平洋海水溫度,第五張和第六張圖中的資料,以及第八張圖中的風暴路徑);緬因大學(第二張和第三張圖中的溫度資料,以及第四張圖中的北極空氣溫度);國家氣象局(炸彈氣旋生成圖)

在海洋中,在更長的週期內,在持續的加熱、冷卻和水流中,也普遍存在著混亂和一致性。太平洋年代際濤動是北太平洋東部和西部海洋之間冷暖溫度的蹺蹺板,每個階段持續約十年。大西洋經向翻轉環流是一股緩慢的暖鹽地表水流,在北大西洋西部向北流動,然後失去熱量,下沉到深處,並向南流回南極洲。透過這個環路的往返大約需要1000年。

大氣和海洋之間的相互作用將自然變率引入氣候。有些年份某些地區更熱或更冷;有些年份更溼或更幹。但來自過去千年的那些泥芯資料表明,變率是有限度的:氣候很少超出某些界限。直到現在。

我在2018年冬末親身經歷了這些例外情況之一。三月本應像獅子一樣咆哮而來,但這實在太離譜了。“大自然母親”帶來了一連串強勁的東北風暴——在在大西洋海岸附近攪動,用來自東北方向的風鞭打東海岸的暴風雨。氣候變化的三個因素——全球範圍內更高的熱量和水蒸氣、區域性影響以及自然變率與這些影響之間的相互作用——正在推動這些風暴。

我焦急地監測著最新的預報模型。它們顯示,北太平洋上空的急流中出現了一個看似無害的擺動,並且它們一致認為,這個擺動將跨越到大西洋海岸,並在我們位於馬薩諸塞州東南沿海的城鎮附近引發一場巨大的風暴。這些模型看好暴風雪會迅速發展——技術上來說是炸彈氣旋——並將其雪傾瀉在我的社群。這將是本季第三次主要的東北風暴,這很不尋常。

所有要素都已到位。冷空氣在東部各州根深蒂固(自然發生的因素)。海洋中額外的熱量(全球因素)為正在醞釀的風暴提供了充足的能量和水分。新英格蘭附近的大西洋海水溫度遠高於正常水平(區域因素)。

自然因素和區域因素之間的相互作用是另一個重要因素。2013年末,太平洋年代際濤動從所謂的負位相轉變為正位相,與其自然週期保持一致。它提高了北美西海岸沿線海面溫度高於平均水平。從這片溫暖的水域泵入大氣層的額外熱量有利於在北美西部形成一個向北凸起(稱為脊)的急流,該急流可以延伸到阿拉斯加。

這就是與區域影響相互作用的地方。北極地區的空氣溫度上升速度是地球其他地區的兩到三倍,尤其是在冬季。在短短40年內,北極海冰體積異常減少了75%,這是造成這種變暖的主要原因。太平洋脊可以利用這種額外的熱量,使其強度增強並長期存在。這個所謂的“荒謬的彈性脊”在很大程度上是造成美國西海岸最近嚴重野火的長期乾旱和熱浪的原因。

強脊通常伴隨著其東部一個巨大的向南凹陷(稱為槽),在這種情況下,槽位於北美東部上空。深槽使寒冷的北極空氣能夠向南猛撲,與東海岸溫暖的大西洋水域形成鮮明溫差。大氣厭惡溫差。它產生風暴來混合氣團,試圖平衡差異;炸彈氣旋是這個過程的強烈例證。這種脊-槽模式往往會催生東北風暴,並且在最近的冬季變得越來越普遍。

果然,國家氣象局的資料描繪了一個“炸彈氣旋生成”的場景——當風暴的大氣壓在24小時內下降超過24毫巴時,就會導致風暴的規模和威力“爆炸式增長”。我的社群正處於風暴中心。3月2日黃昏時分,東北風暴的呼嘯狂風、傾盆大雨和暴雪、停電以及高浪和風暴潮造成的嚴重侵蝕也隨之而來。由於擔心院子裡的一棵高大的白松可能會倒在房子上,我和我的貓(我的丈夫出差了)選擇睡在客廳的沙發上,而不是樓上的臥室裡。夜間風聲怒吼,以至於我沒有聽到我們周圍倒下的20棵大樹的任何一聲巨響,它們不知何故避開了我們的屋頂。

這場風暴不慌不忙地離開,格陵蘭島附近的一個阻塞高壓中心阻礙了它的移動,颶風般的狂風肆虐了六個州。這場東北風暴至少造成九人死亡,超過200萬人斷電(在我們鎮上持續了五天),並淹沒了沿海社群。

惡劣的冬季天氣

一連串破壞性東北風暴並不是2018年唯一受氣候變化影響的冬季天氣。巴黎人和威尼斯人遭受了半個世紀以來最嚴重的洪澇災害,這是長期降雨的結果,而致命的暴風雨襲擊了德國和法國北部。就在達沃斯的富人和高跟鞋試圖抵達世界經濟論壇年會之際,幾英尺厚的積雪掩埋了達沃斯。

在北美,最大的新聞是“天氣鞭打”——持久極端天氣之間的突然而劇烈的轉變。儘管研究仍然稀少,但越來越多的證據表明,這些誇大的波動發生得越來越頻繁,而且我們的三種氣候影響因素都在發揮作用。

例如:在2019年1月的三個星期裡,美國東部遭受了如此嚴寒的侵襲,以至於佛羅里達州南部的美洲鬣蜥近乎凍僵地從樹上掉下來,而西部各州的居民則沐浴在高於正常水平的溫度中。然後在2月初,“天氣鞭打”來襲。急流模式的突然逆轉給東部數百個城市帶來了破紀錄的溫暖。氣溫在24小時內躍升了40多華氏度,使美洲鬣蜥恢復了生機。與此同時,一股寒流籠罩了西部各州。在東西部氣團之間的氣象戰場上,密西西比河谷的強風暴造成了數十年來最嚴重的洪澇災害。自20世紀50年代以來,該地區強降水的頻率增加了約40%。

全球、區域和相互作用因素再次發揮了作用。總體而言,全球變暖和溼潤無疑促進了這些極端情況。而同樣的區域性環狀急流,也促成了炸彈氣旋的肆虐。2019年2月,冬季鞭打也襲擊了美國和加拿大;在某些地區,氣溫在短短幾天內反彈了50或60華氏度,風寒效應反彈了100多華氏度。

酷熱、浸泡的夏季

2018年夏季也給北半球帶來了各種惡劣天氣,其中大部分因氣候變化而加劇。當日本、得克薩斯州甚至斯堪的納維亞半島連續幾周烘烤時,美國東海岸則在其有記錄以來最潮溼的季節中蹣跚而行。頑固的乾旱困擾著美國西部、歐洲部分地區和中東地區,導致了一系列可怕的野火,僅加利福尼亞州就損失了200億美元。極端夏季條件摧毀了農作物,促進了有毒藻類的大量繁殖,關閉了核反應堆冷卻系統,並在四大洲引發了停電。

一些影響顯然與全球因素有關。較高的平均氣溫導致更熱的熱浪。額外的水蒸氣為夏季暴雨提供能量,並透過將更多熱量滯留在地表附近來幫助提高夜間溫度。異常的高溫加上溼度,尤其是在夜間,可能是一種致命的組合,使人體難以透過汗液蒸發來降溫。在全球範圍內,數千名沒有空調的人死亡。

不太直接的是氣候對夏季急流的影響——這確實是一個“熱門”的研究課題。然而,已經明確的是,全球因素和區域因素都參與其中,有利於形成異常波浪狀的急流,例如席捲斯堪的納維亞半島的熱浪、乾旱和火災。從2018年5月到7月,那裡的氣溫打破了260年來的紀錄。

區域變化發揮了什麼作用?在春季和夏季,變暖發生在加拿大南部和俄羅斯北極海岸以南的陸地帶。那裡的春季積雪融化得越來越早。這種高反射表面的消失使下面的土壤更早地暴露在強烈的春季陽光下,使其更早地乾燥。乾燥的土壤比潮溼的土壤升溫快得多,因此氣溫會升高。變暖使夏季搶先一步,比平時更早地將急流向北移動,使暖空氣能夠滲透到高緯度地區。

異常溫暖的陸地帶可以幫助將急流分裂成兩個分支,這在冬季很常見,但在夏季則較少見。兩個分支之間的天氣系統經常長時間受困,因為那裡幾乎沒有風來移動它們。在2018年夏季,歐亞大陸和北美上空的急流大部分時間都被分裂,在一些地區造成持續的溫暖、乾燥條件,而在另一些地區則造成長期的多雨時期,打破了兩大洲的紀錄。

繫好安全帶

2018年的極端天氣只是正片的預告片,隨著溫室氣體繼續積累,正片將在各地觀眾面前上演。全球影響的一些後果——海洋變暖、空氣變暖和大氣溼度增加——是顯而易見且直接的。深入的研究重點是理清區域影響及其與自然變率相互作用的混亂局面。讓我們來看四個例子。

證據表明,地球赤道周圍的熱帶地區一直在向兩極擴充套件。這會將風暴路徑推向極地,並使一些溫帶地區變得更熱更乾燥。最明顯的症狀可以在定義熱帶北部和南部邊緣的乾燥地帶看到,例如南加州、地中海和澳大利亞,那裡更嚴重的乾旱和熱浪已成為頭條新聞。科學家們正在努力瞭解可能的促成因素——變暖、大氣塵埃和煙塵顆粒,它們會改變氣溫和雲層形成。

另一個正在審查的區域因素是墨西哥灣暖流的明顯減緩,墨西哥灣暖流是從墨西哥灣向上流經東海岸,然後橫跨北大西洋流向英國的主要洋流。它是更大的大西洋經向翻轉環流的地表分支。減速將擾亂大西洋兩岸的天氣模式和漁業。對次表層海洋的測量資料很少,但對監測良好的地表溫度的異常現象,例如東海岸沿線的異常溫暖和格陵蘭島南部涼爽的水團,提供了重要的線索,表明這種大規模的環流系統可能確實正在減速。海洋溫度模式的轉變將改變風暴的強度和路徑。近年來北大西洋風暴路徑異常活躍可能是對墨西哥灣暖流減緩以及最有可能助長2018年冬季炸彈氣旋的狂熱海水的反應。

阻塞高壓中心是另一個需要關注的區域特徵。觀測表明,它們在某些地方(例如格陵蘭島和俄羅斯西部)發生得越來越頻繁,但大氣模型難以預測這些天空中的漩渦渦流的發展和消亡。阻塞的形成可能有多種原因,有些與自然變率有關,有些與氣候變化有關。例如,熱帶風暴的殘餘可能會自然地將能量注入急流,導致急流彎曲並分裂出孤立的渦流。然而,隨著海洋變暖,熱帶風暴可能會在更偏北的地區和秋季後期存活下來,從而增加了與急流碰撞的可能性,從而可能形成阻塞,進而將颶風和其他天氣系統推向異常方向。

例如,在2018年10月,颶風“萊斯利”在大西洋上徘徊了兩個多星期,最終去了已知颶風從未去過的地方:葡萄牙以西。強風和洪澇襲擊了伊比利亞半島。當時,一個強大的阻塞高壓位於東北歐上空,形成了波浪狀的急流模式,捕捉到了“萊斯利”並將其帶到了橫跨大西洋的漫長旅程中。

最後一個區域因素是平流層極地渦旋,它在2018年冬季以及2019年冬季再次頻繁出現在新聞中。它的行為一直很奇怪。這個強風環只在冬季圍繞著北極上空約30英里高度的寒冷空氣池旋轉。每隔幾年,合適的條件可能會使環變形,甚至將其分裂成兩個或更多個較小的環,這些環傾向於向南遷移,從而帶來嚴重的寒流。與此同時,來自南方的暖空氣侵入北極,造成溫度顛倒。在2019年1月下旬的極地渦旋分裂期間,北極附近的溫度比芝加哥還要高。這些所謂的平流層突然變暖事件可能會自然發生,但最近它們發生得越來越頻繁。幾項新研究發現,俄羅斯西部以北的北冰洋海冰急劇減少可能有助於引發這些渦旋擾動。隨著全球變暖加劇,我們這些居住在中緯度地區的人們可能會更頻繁地受到極地渦旋的侵襲。

儘管我們強加於地球氣候的不受控制的實驗的某些方面仍然難以捉摸,但科學正在迅速揭示,氣候變化可以歸咎於加劇極端天氣及其後果。瞭解這些聯絡將有助於我們更清楚地看到未來,併為對農業、國際安全、海洋生物、森林、淡水資源、基礎設施和人類健康的影響做好準備。這些影響已經顯而易見,並且只會惡化。

然而,仍有理由抱有希望。惡劣天氣的爆發使人們更加關注旨在傳播虛假資訊並在公眾中製造對氣候變化懷疑的資金充足的運動。儘管懷疑論者怎麼說,但自然變率根本無法解釋我們已經看到和感受到的極端情況。最近的調查顯示,大多數人最終接受了氣候變化是真實存在的,並且是由我們造成的。保險公司、軍事領導人、房地產開發商和市政管理人員正在對生命和財產的實際風險做出回應。也許我們終於準備好迎接前方的艱難旅程。