人類是一個能源飢渴的物種,我們目前的能源來源無法滿足需求。核聚變,為太陽提供能量的過程,或許可以提供我們所需的那種清潔、豐富的能源——如果科學家們能夠解決這個問題的話。國際熱核聚變實驗堆 (ITER) 是迄今為止最雄心勃勃的嘗試,旨在利用迫使兩個原子合二為一產生的能量。這個耗資 250 億美元的實驗專案位於法國聖保羅-萊斯-迪朗斯,是歐盟、中國、印度、日本、韓國、俄羅斯和美國共同參與的專案。它的最終目標是實現以前沒有任何聚變實驗實現過的目標:產生的熱量多於消耗的熱量。

該專案一直受到延誤和成本膨脹的困擾,一項關鍵的獨立評估迫使高層領導在幾年前下臺。在一些懷疑論者看來,它將永遠是一個浪費金錢的無底洞,為一個旨在甚至不是一個可執行的發電廠,而僅僅是一個概念驗證的實驗浪費了太多的時間和金錢。但 ITER 終於在 2020 年 7 月達到了一個長期追求的里程碑,即正式啟動機器組裝——當時科學家們開始連接合作國家提供的各種部件。“我們的感覺就像一個應該連續跑馬拉松的人,你完成了第一個馬拉松,但仍然知道還有很多要跑,” 貝爾納·比戈特說道,他於 2015 年接任 ITER 總幹事。“這給了我們對未來更多的信心,但我們知道一切都不是理所當然的。”

挑戰在於基本上在實驗室內部建造一顆微型恆星——然後再控制它。實驗的核心是一個 23,000 噸重的圓柱體,其中強大的超導磁體將嘗試將 1.5 億攝氏度的等離子體約束足夠長的時間以發生聚變。讓物理原理髮揮作用將是一個巨大的挑戰,征服建造過程也將如此。“這是一個大型國際專案,部件在世界各地製造,它必須像拼圖一樣拼合在一起,而且它必須能夠工作,” 威廉瑪麗學院的等離子體物理學家薩斯基亞·莫迪克說道,她不是 ITER 團隊的成員。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

科學家們希望在 2025 年按下傳說中的紅色按鈕並啟動反應堆,最終目標是在 2035 年使其全功率執行。如果成功,回報將是巨大的。聚變有潛力釋放比燃燒煤、石油甚至核裂變(為傳統核電站提供燃料)更多的能量。聚變不產生溫室氣體或放射性廢物。“從我的角度來看,聚變確實是可再生能源的補充選項,並且可能是解決氣候變化的方法,” 比戈特說。“未來三四年將絕對關鍵。”

圖片來源:馬努埃拉·席拉和法布里齊奧·吉拉爾迪

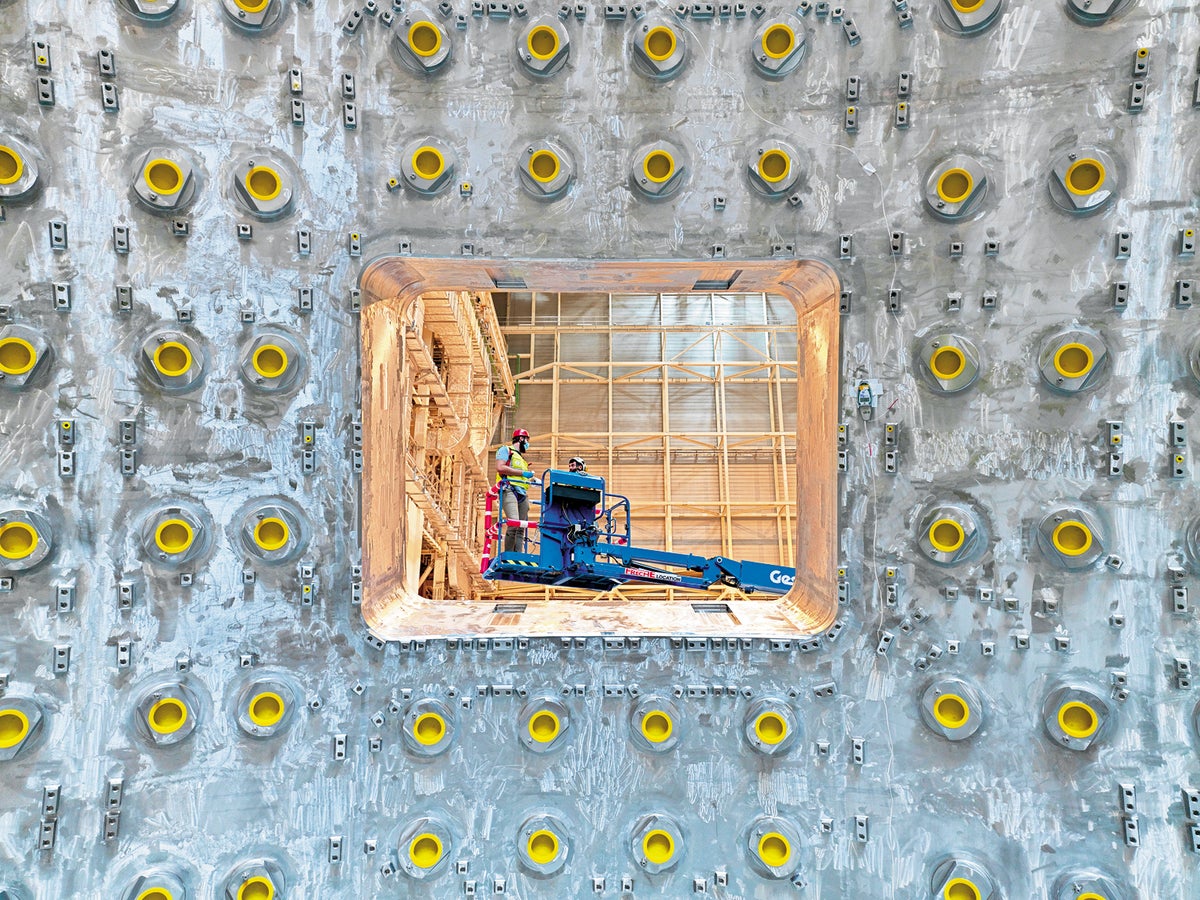

溫度梯度:ITER 將包括宇宙中最熱的地方之一——容納 1.5 億攝氏度等離子體的真空容器——以及宇宙中最冷的地方之一;用於約束和控制等離子體的磁體必須保持在約 4 開爾文(-269 攝氏度)。分隔兩者的是一個鍍鈹鋼“毯”,用於相互遮蔽這些部分,它將透過短柱鍵連線到真空容器的內壁,目前用黃色蓋子覆蓋以防止灰塵進入。

圖片來源:馬努埃拉·席拉和法布里齊奧·吉拉爾迪

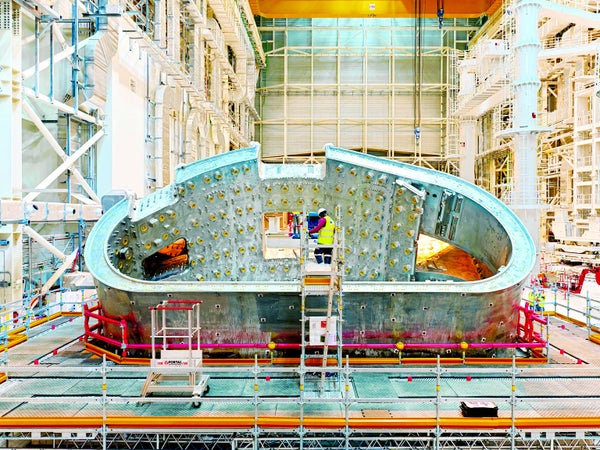

世界最大:託卡馬克裝置腔室,從頂部(頂部)和中部(底部)看,是一個將容納 ITER 實驗的圓柱體。“託卡馬克”一詞是俄語“帶磁線圈的環形室”的縮寫——這是物理學家伊戈爾·戈洛文於 1957 年首次提出的概念。ITER 的託卡馬克裝置將是有史以來最大的,是目前執行的最大裝置的兩倍大。該機器的底座於 2020 年 7 月被放入腔室,標誌著該專案在法國南部現場開始組裝。該站點由歐洲資助,歐洲支付了該專案總成本的近一半;歐洲的貢獻由歐洲聚變能機構管理。

圖片來源:馬努埃拉·席拉和法布里齊奧·吉拉爾迪

空容器:ITER 的真空容器將由六個部分組成,每個部分在韓國或義大利建造。巨大的鋼製部件必須透過船運到馬賽附近的福斯-蘇爾-梅爾港,在那裡透過公路向東北方向 100 公里運送到 ITER 現場。現在第一批部件已經到達,工人們將把它們與磁體和熱遮蔽連線起來,然後將它們放入托卡馬克裝置腔室。

圖片來源:馬努埃拉·席拉和法布里齊奧·吉拉爾迪

深度冷凍:反應堆中的超導磁體只能在接近絕對零度的超低溫下工作,這將透過液氦在低溫泵中迴圈來維持。操作員透過一組複雜的手動閥門(頂部)根據壓力、溫度和流量的本地讀數來控制系統。由承包商液化空氣集團(底部)建造的成品低溫工廠將是世界上最大的氦製冷裝置。

圖片來源:馬努埃拉·席拉和法布里齊奧·吉拉爾迪

磁籠:ITER 的聚變等離子體將被一組磁體包裹和約束,包括六個環形超導極向磁體(此處顯示),它們將水平堆疊在一起以包圍等離子體。此外,18 個環形場線圈將垂直環繞機器,一個大型中央螺線管將位於中間,形成有史以來最大的超導磁體系統。超導體允許電流無電阻地流動,使電子自由移動以產生強磁場。

圖片來源:馬努埃拉·席拉和法布里齊奧·吉拉爾迪

磁體建造:極向磁體由鈮錫和鈮鈦製成,是唯一在現場製造的 ITER 部件。它們的直徑在 17 米到 24 米之間,每個重達 400 公噸,體積太大,無法在其他地方建造和運輸。極向場線圈 #6 在其冷卻低溫恆溫器內部顯示。