最近的一個工作日晚上,生物化學家和博士後研究員艾米利亞·阿圖羅給她的兩個孩子講完故事,把他們安頓好睡覺後,她溜進汽車,開車15分鐘到達加利福尼亞州拉霍亞免疫學研究所,到達時剛剛過晚上10點。在實驗室裡,阿圖羅準備了病毒蛋白網格,以更好地觀察一種特定的病原體——一種沙粒病毒——並發現如何中和它。

她一直工作到將近凌晨4點才離開。

儘管阿圖羅在讀研究生時經常熬夜,但她本質上並不是一個夜貓子。疫情迫使她成為夜貓子才能完成她的工作。阿圖羅是一位單親媽媽,在州內沒有親戚,而且暑期夏令營的時間大幅縮短,她唯一可以指望的來自同居伴侶的幫助只有在晚上。這些夜晚是如此疲憊,以至於她說“我一週只能勉強應付三個晚上。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來有更多關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

像阿圖羅這樣的故事正在變得普遍。早期研究表明,由於越來越多的人被迫在家工作,疫情對女性科學家造成的打擊尤其嚴重。而且,女性——包括那些有伴侶和支援系統的女性——承擔著不成比例的家庭義務,例如照顧孩子。這項研究雖然並不令人意外,但引發了人們的擔憂,即新冠疫情可能會使科學界的女性大幅倒退。如果學校和托兒設施在未來幾個月內仍然關閉,她們的職業生涯可能會脫軌。

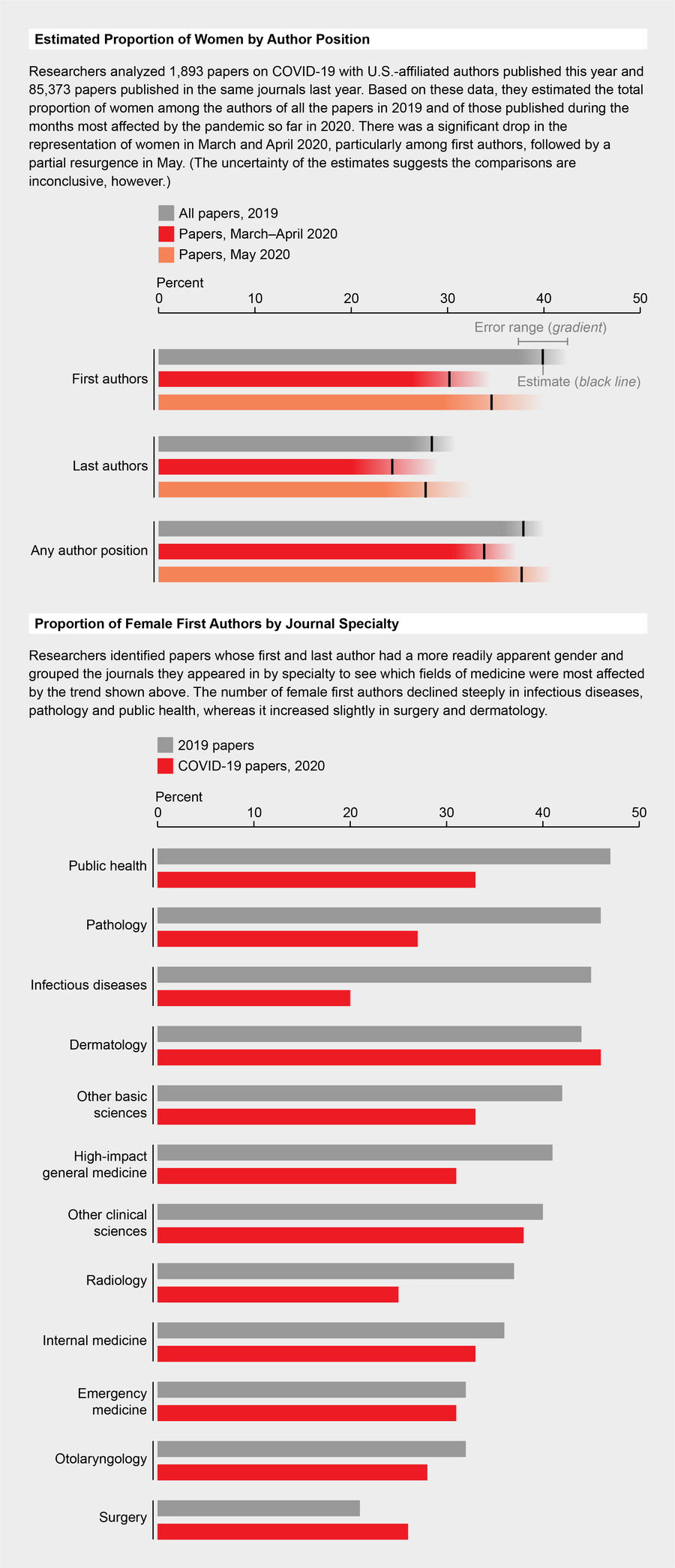

例如,最近的一項研究統計了今年發表的近1900篇與新型冠狀病毒相關的醫學論文的美國附屬作者的顯性性別,以及去年在同一期刊上發表的超過85000篇論文的顯性性別。密歇根大學的腫瘤學家、該研究的合著者雷什瑪·賈格西表示,研究人員專注於2020年與新冠疫情相關的研究,以便深入瞭解疫情中斷開始後完成的工作。該研究於6月發表在《eLife》上。賈格西和她的同事發現,2020年女性為第一作者的論文比例比2019年減少了19%。今年女性最後作者(通常是高階科學家)的比例也下降了5%。

來源:阿曼達·蒙塔內斯;來源:“COVID-19醫學論文的女性第一作者數量少於預期”,作者:Jens Peter Andersen等人,發表於《eLife》,第9卷,文章編號:e58807;2020年6月15日

賈格西說,有很多可能的解釋可以說明為什麼疫情對科學界的女性的影響比男性大。但“特別令人信服的是,在一個仍然信奉性別分工的社會中,有孩子的女性可能因學校關閉和托兒服務有限而受到不成比例的影響,”她說。

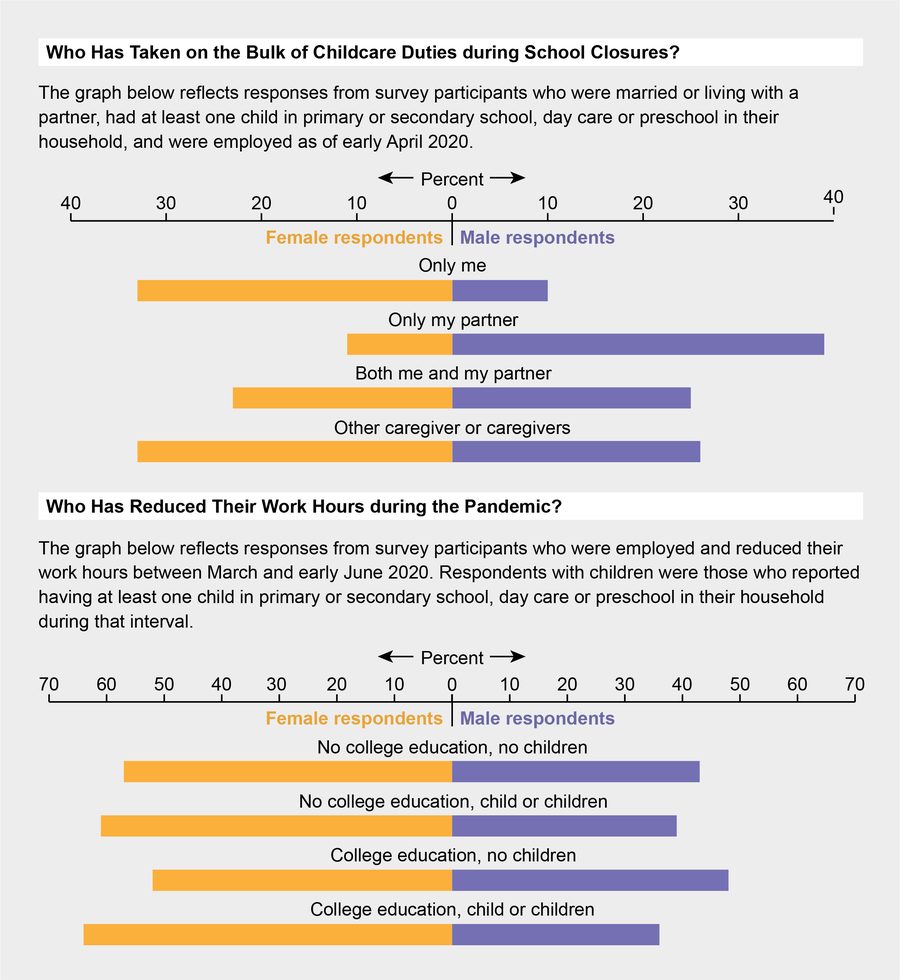

最近的一項美國理解研究調查支援了賈格西的觀點:在接受調查的5900名成年人中,33%的在職母親表示,在新冠疫情導致的學校關閉期間,她們主要負責提供育兒服務,而只有7%的在職父親表示如此。

來源:阿曼達·蒙塔內斯;來源:新冠疫情影響中的性別差異。作者:Gema Zamarro等人。美國理解冠狀病毒調查,2020年6月18日

一項對所有科學領域的30多萬篇預印本論文和已註冊報告(計劃研究的描述)的5月分析發現,女性在最近的研究中被排除在外的模式也類似:在2020年初的幾個月中,她們在第一作者中所佔的比例低於去年同期。印第安納大學布盧明頓分校的資訊科學家、該分析的合著者卡西迪·杉本表示,這一發現意義重大,因為第一作者通常是職業生涯早期的科學家——而女性第一作者更有可能是有年幼子女的母親。

最近一項對4500多名美國和歐洲科學家的調查——大約在世界衛生組織宣佈新冠疫情為全球性大流行一個月後分發——顯示,女性科學家報告說,她們在研究上花費的時間比男性科學家少:差異約為5個百分點。該研究發表在《自然人類行為》雜誌上。

哈佛商學院的經濟學家、美國和歐洲科學家調查的合著者凱爾·邁爾斯說:“疫情不僅僅是迫使科學家在家工作,它還迫使他們以新的方式管理育兒,阻止了辦公室走廊裡偶然的對話,並限制了他們參加會議或在實地工作或使用某些裝置的能力。”

對於阿圖羅來說,實驗室時間的損失意味著她不得不減少專案——並減少可能使她脫穎而出的高風險、高回報的嘗試。她與同行和導師合作的時間也減少了。“[博士後研究人員]不僅應該發表論文,還應該建立一個網路——一個研究網路和專業網路,”她說。“我根本沒有時間做這些。”

阿圖羅補充說,她開始博士後職位的目標是獲得一個獨立的研究任務,“在那裡我可以作為首席研究員管理我自己的實驗室。”然而,大約一個月前,“我意識到我沒有機會管理自己的實驗室,”她說。“我無法跟上其他人的步伐。”

加州大學戴維斯分校的生物學家克里斯塔爾·D·羅傑斯領導著一個不滿一年的實驗室,她同時要照顧她五歲的兒子和同住的免疫功能低下的母親,她的母親最近開始接受化療。儘管羅傑斯認識到發表她研究成果的必要性——這是“晉升和獲得終身職位的必要條件”,她說——但由於在家裡的責任增加,她一直無法積極尋求資助和資金。羅傑斯說,她毫不懷疑她的實驗室會繼續運轉,但她不確定自己現在是否能獲得終身職位。“你必須足夠優秀才能在這個領域繼續前進,”她說。“但是當你試圖平衡生活時,你如何保持卓越?”

俄克拉荷馬州立大學的生物學家利茲·麥卡洛在新冠疫情迫使她的第一堂課轉為線上,她的實驗室暫時關閉時,正在教授她的第一堂課。她和她的丈夫儘可能平均地分擔照顧他們兩個孩子的責任。然而,在家帶孩子工作的現實意味著他們經常打斷她的工作,無論誰在負責育兒“班次”,麥卡洛說。“它需要更多的精神能量——即使當你要開始工作時——當樓下有一個孩子在尖叫或爸爸在看著[他們],但他們只想找媽媽時,也要保持專注,”她說。

像羅傑斯一樣,麥卡洛擔心她的工作效率低下可能會阻礙她獲得終身職位。雖然她的系主任建議她記錄下那些阻止她完成某些目標的切實存在的事情,但她仍然不確定如何量化她面臨的無形挑戰:來自幾乎持續不斷的壓力的焦慮,對線上環境中滿足學生需求的擔憂以及工作流程中斷。“諸如此類的事情會產生長期的影響,我無法用數字來衡量它們,”麥卡洛說。“這真的很令人沮喪。”

專家們擔心,如果科學機構和僱主不承認疫情及其後果對女性造成的不平衡負擔,其影響可能會超過公共衛生危機。

憂思科學家聯盟科學與民主中心的調研主管格雷琴·戈德曼領導著“500名女性科學家”組織的“科學媽媽之旅專案”,這是一個致力於幫助使科學更具包容性的非營利組織。她輕鬆地列舉了一系列她個人認識的女性,她們被迫只能兼職工作或熬夜工作才能完成研究。“我們整個支援網路都被徹底摧毀了,”戈德曼說。“有些女性將被迫完全退出勞動力市場,”她補充說,並警告說“其他人正在獲得更少的工作和[更少]的機會。僱主很容易就轉身將工作交給有全職家庭配偶或沒有孩子的[男性員工]。”

事實上,佛羅里達州立大學最近成為了新聞頭條,因為它宣佈,從8月初開始,它將不允許員工在家工作時照顧孩子。此舉受到了批評,該大學隨後表示,只要員工與主管協調好日程,他們就可以在家工作並照顧孩子。(接受本文采訪的許多在大學工作的女性科學家指出,她們的機構正在研究如何提供支援。)

美國大學婦女協會的執行長金伯利·丘奇斯說:“這些都是受過高等教育的女性,她們本可以為人類和我們的星球做出巨大的進步。”“然而,由於對母性的刻板印象,她們正在被[從工作中]拉走。”她說,各機構應考慮改變終身教職條款——暫停或延長時鐘或重新評估獲得終身教職的資格。丘奇斯說,不要求每週工作40小時(通常更多)的靈活工作時間表將使女性既能成為科學家,又能成為母親。

羅傑斯說:“我覺得每個人都有自己的事情要處理,在評估其他人及其作為[科學家]的成功程度時,我們需要更加友善和富有同情心。我希望這種同情心可以使我們成為一個更好的社群。”