曾經有一年,我列了一個清單,列出在女性科學家的人物簡介中讓我感到厭倦的事情:例如,她是第一個被聘用的女性,或者是第一個領導團隊的女性,或者是第一個贏得某個重要獎項的女性。我當時剛剛被分配去寫一篇關於一位傑出的女天文學家的人物簡介,而她的“第一”並沒有說明這位女性的任何情況,卻說明了天文學的文化:這是一個等級森嚴的制度,歷史上最高的職位只包括男性、白人以及維護自身特權的科學家。我的清單演變成了“芬克拜納測試”,為了遵守它,我假裝我們突然躍入了一個性別無關緊要且可以被忽視的新世界。我會像對待一位普通天文學家一樣對待我採訪的人。

後來,在撰寫另一個故事時,我開始聽說有一群年輕的女天文學家,如果我想與該領域最優秀的人交談,就應該打電話給她們。如果科學等級制度的頂端現在包括大量女性,我想知道她們是否可能生活在後芬克拜納測試的世界中——也就是說,她們是否只是天文學家,而不是“女天文學家”。事實證明我完全錯了。的確,她們處於頂端,但她們直言不諱地是女性天文學家,並且她們正在重塑天文學。

早期的女性曾與等級文化的限制作鬥爭,但變革進展緩慢,部分原因是女性人數很少。然而,隨著時間的推移,她們人數的少量變化逐漸累積,然後發生了轉變,創造了一個不同的世界。最近這批在 2010 年左右獲得博士學位的女性,贏得了獎項、獎學金和教職職位;不容忍愚蠢行為;並打破既定規則來創造自己的規則。“我們創造我們想要的文化,” Heather Knutson 說,她於 2013 年獲得了安妮· Jump Cannon 獎。她是加州理工學院的正式教授,研究系外行星的性質。“我們現在人數更多了,我們有能力塑造它。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的、具有影響力的故事。

她們世界的一項規則是,它不僅包括女性,還包括因其他原因而被邊緣化的人,即有色人種、殘疾人、LGBTQ+ 人士和非二元性別者——這些人在該領域的人數仍然非常不具代表性。

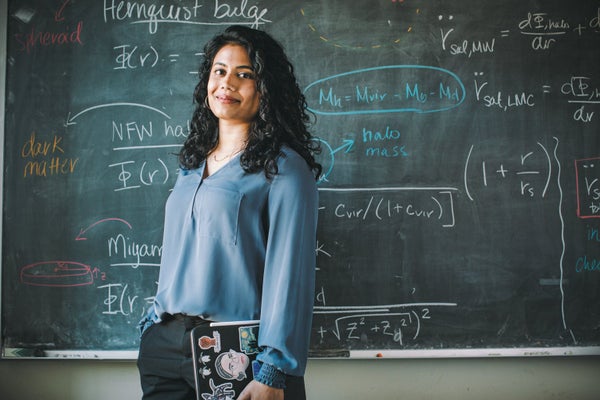

這些女天文學家在科學和文化上都雄心勃勃,她們自身閃耀著光芒;她們光彩奪目。她們的世界仍然存在限制,但沒有那麼多,女性對這些限制的反應也更加具有挑釁性。“我們不想改變自己來適應模子,” 加州大學伯克利分校的米勒博士後研究員 Ekta Patel 說,她模擬衛星星系的的行為。“我喜歡做女孩,” 新澤西州普林斯頓高等研究院的國家科學基金會博士後研究員 Lia Medeiros 說,她在那裡研究黑洞。“我將在她們的物理學領域中做一個徹頭徹尾的女孩。這也是我的世界。”

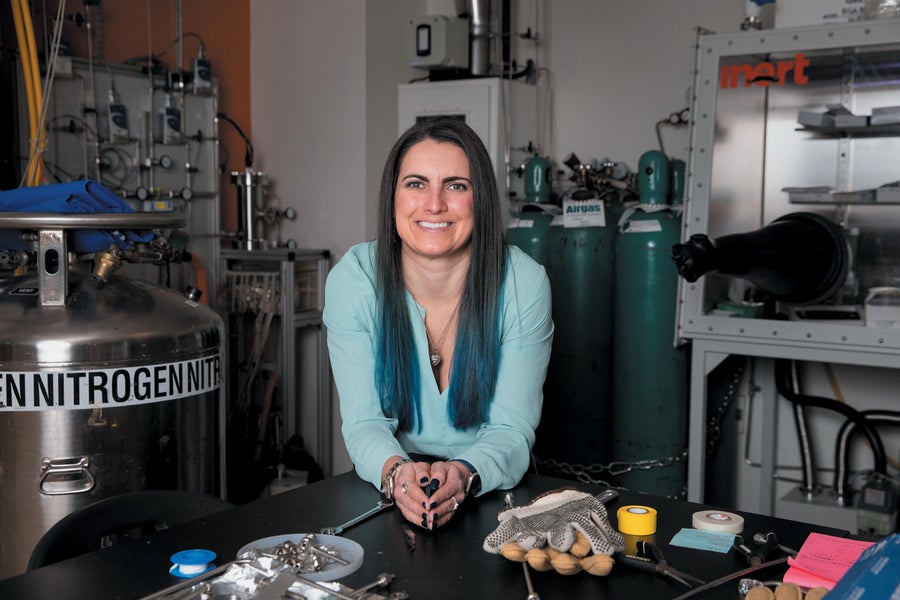

Sarah Hörst 是約翰·霍普金斯大學的行星科學家,研究大氣化學。圖片來源:Amanda Andrade-Rhodes

自古以來就有女性天文學家,但她們需要由鋼鐵鑄成。Vera C. Rubin 於 1954 年獲得博士學位,她在學校時被建議遠離科學。但她仍然堅持下去,她告訴自己,她只是與其他人不同。她在丈夫工作調動的地方完成了研究生學業,撫養了孩子,然後在一個職位上工作,她是唯一的女性。她發現了暗物質的第一個確鑿證據,多年後,暗物質仍然是宇宙學最大的謎團之一。她當選為國家科學院 (NAS) 院士,獲得了國家科學獎章,並在 2016 年去世後,一個雄心勃勃的天文臺以她的名字命名;它的任務之一是繪製暗物質地圖。

早在 1965 年,魯賓就反對海爾望遠鏡不允許女性進入的規定,表面上的理由是觀測是一個通宵的過程,而天文臺沒有女士洗手間。魯賓剪了一張紙,剪成一個穿著裙子的女人的形狀,然後把它貼在洗手間的門上,建立了海爾天文臺的第一個女士洗手間。

魯賓非常傑出,但她的工作條件卻非常普通。她那個世界的所有女天文學家——那些在 1950 年代中期至 1980 年代中期獲得博士學位的人——都有著相同的故事,這些故事令人不安地經常提到洗手間。女性不被允許進入,不被允許做很多事,她們圍繞家庭建立事業,培養了對侵犯行為免疫的厚厚的保護殼,並且幾乎完全與世隔絕。她們最好的選擇是融入天文學的男性文化。Margaret Burbidge——1943 年獲得博士學位,宇宙化學元素的形成的共同發現者,被授予國家科學獎章並當選為 NAS 院士——拒絕了僅限女性的安妮· Jump Cannon 獎,因為她認為女性既不應受到歧視,也不應受到優待。魯賓世界中的一位女天文學家是如此孤獨,以至於實際上是獨一無二的——她是同類中的少數人之一。耶魯大學以色列·芒森物理學和天文學教授 Meg Urry 說,對她來說,魯賓是“存在的證明”。

但在 1960 年代和 1970 年代,一系列法院判決、平權行動政策、法律和行政命令規定,大學不得再因學習或就業而排斥婦女和少數族裔。到 Urry 在 1984 年獲得博士學位時,魯賓世界中的一些限制是非法的,而另一些則受到公眾譴責。

華盛頓大學的天文學系包括(從左到右)Jessica Werk、Emily Levesque 和 Sarah Tuttle。圖片來源:Annie Marie Musselman

到 1987 年,Urry 在太空望遠鏡科學研究所 (STScI) 研究活動星系核,這些星系核是非常明亮的天體,伴隨著光年長的噴流。她發現這些天體的一個子集是同一種生物,最終被證明是嵌入星系中並噴射出噴流的超大質量黑洞。STScI 當時只有六年曆史,在它僱用的前 60 名科學家中,有 59 名是男性。1992 年,Urry 組織了一系列會議,最終由美國天文學會 (AAS) 舉辦,主題是天文學領域的女性。當年的會議在巴爾的摩舉行。由此產生的諮詢報告,稱為《巴爾的摩憲章》,指出只要女性負責家庭生活,她們的職業生涯就會與男性有所不同。它建議,除其他外,對性騷擾者採取“迅速而實質性的行動”,並實施平權行動的原則——包括,Urry 說,最根本的是,招聘候選人名單應至少包括一名女性。但 Urry 說,第一次會議的最大影響是,“與 200 名女天文學家共處一室。在此之前,你會在女士洗手間遇到三位女性,所以這絕對是一件令人震驚的事情。”

Urry 世界的人口統計調查——大約在 1985 年至 2010 年間獲得博士學位的女性——顯示,在 1990 年代,女性僅佔天文學博士後、助理教授和副教授的不到 15%,約佔正式教授的 5%。鑑於她們的人數很少,在這種環境下的女性仍然認為最好融入既定的文化。“在 Meg 的世界裡,” AAS 天文學領域女性地位委員會聯合主席、密歇根州阿爾比恩學院的正式教授 Nicolle Zellner(2001 年獲得博士學位)說,“女性努力工作,融入其中,並希望得到回報。”

隨著時間的推移,女性人數緩慢增加,幾乎足夠了。1999 年,女性約佔天文學助理教授和副教授的 16%;2013 年,她們約佔 22%。1999 年,女性佔正式教授的 7%;2013 年,她們佔 14%。Urry 說,這些數字的變化推動了政策和實踐的變化。

機構和專業協會越來越多地採納《巴爾的摩憲章》的理念,包括提供負擔得起的兒童保育和育兒假、根據家庭情況調整終身職位截止日期以及釋出行為準則。獎項開始允許自我提名,避免了提名過程中的一些偏見。

最終,女性人數的增加和限制的減少為我所認為的閃耀創造了廣泛的條件。閃耀是一種像焰火般的品質,在演講和談話中很明顯,在早期的天文學家中,這種品質在年輕男性身上最為明顯:顯而易見的光彩、強度、輕鬆的自信和充滿活力的快樂。量化閃耀是很棘手的。它的大多數指標——望遠鏡上的時間、受邀的指定演講、論文的引用次數、團隊的領導地位——都難以精確定義和計數。但一些例子說明了這一點。例如,看看卡夫利基金會或 AAS 為一般科學貢獻頒發給女性的獎項的比例:從 2001 年到 2005 年,這個比例為 4%;2006 年到 2010 年,為 12%;2011 年到 2015 年,為 23%;2016 年到 2021 年,為 30%。或者看看美國國家科學院的十年調查中授予女性的專家席位的比例,這些調查旨在決定天文學的未來發展方向:1990 年,8%;2000 年,15%;2010 年,27%;2020 年,43%。或者看看著名的博士後獎學金,這些獎學金獎勵研究資金,可以帶到任何選擇的機構,包括錢德拉、薩根、愛因斯坦和哈勃博士後獎學金。從 1996 年到 2010 年,有 24% 到 28% 的獎學金授予了女性;2011 年到 2015 年,為 31%;2016 年到 2021 年,為 45%。在 2021 年,在 NASA 頒發的現已合併的薩根-愛因斯坦-哈勃獎學金中,女性獲得了 58%。

Meg Urry 是耶魯大學天文和天體物理學中心的負責人。圖片來源:Kholood Eid

值得注意的是,大約在 2015 年左右,繪製所有三個指標的折線圖都快速轉向東北方向。此外,華盛頓大學研究星系內部和周圍氣體的哈勃學者兼副教授 Jessica Werk(2010 年獲得博士學位)表示,2015 年後出生的這批女性明顯是“狠角色”:“她們真的不吃別人那一套。”

Caitlin Casey(2010 年獲得博士學位)曾是哈勃學者,獲得了 AAS 的牛頓·萊西·皮爾斯獎,現在是德克薩斯大學奧斯汀分校的副教授。她研究早期大質量星系的生命,最好是在多個波長和由數百人組成的團隊進行的大規模調查中進行觀測。她領導著兩個團隊,一個團隊使用太空和地面上的主要望遠鏡調查數百萬個星系,另一個團隊用於即將進行的調查,使用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡回溯到時間之初十億年後,尋找年輕的星系。

當 Casey 還是博士後研究員時,她聽取了資深科學家關於如何在學術界發展的建議:“格外努力工作。凌晨 4 點參加電話會議。在你安全之前埋頭苦幹。” 她和她的朋友們,也都是初級職位,認為這個建議很糟糕。她們互相告訴對方,“那是一派胡言。我們為什麼不按自己的方式做,看看我們是否會被聘用?” 她被聘用了。作為一名新教員,她再次被建議在獲得終身職位之前不要參與行動主義。“我擔心過這一點,但我決定忽略它,” 她說。“我獲得了終身職位。” 她說,每次她得到類似的糟糕建議時,“我都會想起其他女性的存在。”

這群閃耀的女性知道,她們的支柱是其他女性的存在。華盛頓大學的助理教授 Sarah Tuttle(2010 年獲得博士學位)製造儀器來研究附近的星系。“當我們有三個人時,” 她說,“我們可以分攤工作;有更多的空間可以施展拳腳。” 研究新星的密歇根州立大學 Jansky 學者兼副教授 Laura Chomiuk(2010 年獲得博士學位)補充說,“我確實感覺自己有盟友。我總能找到盟友。” 她們要麼加入網路,要麼建立自己的網路。她們一起吃午餐,在會議上見面,抓住來訪系的女性,建立私人的 Facebook 頁面和 Slack 頻道,並且活躍在 Twitter 上。德克薩斯大學奧斯汀分校研究恆星形成星系演化的助理教授 Danielle Berg(2013 年獲得博士學位)說,“我待過的每所大學都有女性團體。”

如果你覺得一個群體支援你,你就可以更自由地做你自己。“我不想做一個面無表情的機器人天文學家,” 馬薩諸塞大學阿默斯特分校研究明亮的塵埃年輕星系的哈勃學者 Sinclaire Manning(2021 年獲得博士學位)說。“我不能不做黑人女性,我也永遠不會隱瞞我是黑人女性的事實。” Berg 在一次工作面試中染了紫色頭髮,穿了一套鮮綠色的西裝,她說,“他們認為這是一件好事。” 有了支援,你也可以像 Casey 的朋友們一樣,自由地反對既定的文化。約翰·霍普金斯大學研究行星和衛星大氣層的副教授 Sarah Hörst(2011 年獲得博士學位)告訴我,“我來這裡的第一年,我就想,如果我必須再坐七年(直到獲得終身職位),到那時我會變成什麼樣的人,肯定不是一個會改變事物的人。如果我必須在教員會議上保持沉默,我就辭職了。”

她們不默默忍受的事情之一是天文學傳統上帶有性別歧視、具有攻擊性的文化——委員會成員會說出這樣的話:“當然,她長得足夠漂亮,可以被聘用,” Laura Lopez(2011 年獲得博士學位)回憶說,她曾是哈勃學者和愛因斯坦學者,現在是俄亥俄州立大學研究恆星生死過程的副教授。“在 Zoom 時代,我可以立即給系主任發訊息說,‘現在就說話’,他就會這麼做。”

當觀眾在演講中提出咄咄逼人的問題時,Berg 會回應說,“你感覺好些了嗎?我可以繼續了嗎?” Catherine Zucker——2020 年獲得博士學位,STScI 的哈勃學者,研究星際介質——會轉移話題:“我只是說,‘我們稍後再聯絡’,然後就沒人再聯絡了。”

最值得注意的是,新一代天文學家並沒有對性騷擾保持沉默,儘管性騷擾得到了廣泛宣傳,並且違反了每個機構的每項行為準則,但性騷擾仍然很普遍:2018 年 NAS 的一份報告發現,58% 的 STEM 學術界女性曾遭受過性騷擾,但只有 6% 的人報告了此事。但 2015 年可能發生了一個轉折點,當時 BuzzFeed 和許多其他主要出版物報道了一起正在進行的性騷擾案件,該案件涉及著名天文學家 Geoffrey Marcy。現在,女性更頻繁地提起騷擾案件並指名道姓,不僅在舊的耳語網路中,也在新聞和社交媒體中。

加州大學聖克魯茲分校的 51 Pegasi b 研究員 Emily Martin(2018 年獲得博士學位)製造儀器來研究系外行星,當她還是研究生時,她實驗室已婚的副主任多次表示他對她有好感。當她沒有回應時,他與她對質。Martin 對他提出了多項投訴,包括向負責執行大學性騷擾政策的 Title IX 辦公室提出正式指控。該辦公室的結論是,沒有足夠的證據表明他違反了《教員行為準則》或性騷擾政策,部分原因是他的行為不夠嚴重或普遍,無法阻止她完成學位並獲得博士後職位。因此,她在 Medium 網站上寫了一篇報道。*

Hörst 向她的大學舉報了一名性騷擾她的男性,但校方聲稱他沒有做錯任何事。她被告知,同一個人也騷擾過其他女性,由於其他人擔心他的報復,不想公開他的姓名,Hörst 同意不公開他的姓名。她曾向會議組織者建議,應更改會議室中海報排的方向,以便站在海報旁邊的演示者始終公開可見,並且不會被逼到角落。

Bryn Mawr 學院研究理論星系動力學的副教授 Kathryne Daniel(2015 年獲得博士學位)說,當她遭受性騷擾時,“我會讓他們假裝什麼都沒發生,[或者]我會說,‘你一定很尷尬。’ 沒有可靠的舉報方式可以保護舉報人。”

Chomiuk 沒有受到騷擾,但當一位擬議的教員訪問者被證明是一位因性騷擾而被加州理工學院停薪留職的天文學家時,她反對這項任命。她說,這“導致了一場鬧劇”。其他人為他道歉;有人告訴 Chomiuk “他說他沒有做過”以及 “我們會為了科學把他請來”。但最終,系裡同意了她的觀點。“我可以就此作罷,” 她說,“但啊啊啊,我做不到。”

不確定你的職業生涯是否會付諸東流、對機構回應的憤世嫉俗、為他人辯護以及擔心騷擾者的下一個目標,這些都是對性騷擾的標準反應。儘管困難重重,年輕女性越來越多地不肯罷休。Casey 寫了一系列推文,列出了她自己的經歷,並補充說,“致所有年輕人:記錄虐待行為。如果你現在不想分享,總有一天你會處於更有權力和更自由的位置。”

年輕女天文學家談論的另一個問題是偏見,即根深蒂固的文化信念,例如,女性擅長某些事情,而科學不是其中之一。與性騷擾一樣,偏見,無論是無意識的還是顯式的,都得到了廣泛承認,並且在每項行為準則中都有涉及。它曾經是地方性的和顯而易見的,但現在稍微不那麼地方性了,並且在可見水平以下運作。Urry 在過去 30 年中一直在招聘和晉升委員會任職,她說她仍然有時會看到一個男人被譽為天才,即使他還沒有真正“做出天才之舉”,而人們會質疑一個成就相當的女性是否是獨自完成這項工作的。Melodie Kao——2017 年獲得博士學位,前哈勃學者,現任加州大學聖克魯茲分校 Heising-Simons 51 Pegasi b 研究員,研究行星和低質量恆星的磁場——說她自己不得不積極抵制對女性的提案更加苛刻。

從 2018 年開始,一個部分解決方案是實施“雙盲”提案評審系統,也就是說,評審員和提案者都不知道對方群體的身份。主要的資助機構和天文臺現在都使用雙盲性,雖然結果是基於一個小樣本,但女性提案的成功率似乎有所提高,儘管幅度不大。“我們正在從有意識的、公開的、毫不掩飾的歧視轉向無意識的偏見,” Laura Kreidberg(2016 年獲得博士學位)說,她獲得了安妮· Jump Cannon 獎,並且是德國海德堡馬克斯·普朗克天文研究所繫外行星大氣物理系創始主任。“目前它仍然很強大,但我對消除它抱有巨大的希望。”

由於偏見和性騷擾似乎根深蒂固、長期存在,一些年輕女性說,她們最初想徹底摧毀整個系統。但後來她們想到,與其摧毀一種文化,不如創造自己的文化。“我們已經足夠了解彼此了,” Daniel 說,“[以至於]我們可以開始確保每個決策室裡都有一名女性。”

Kreidberg 正在她的機構建立一個全新的部門。她說,她希望思考更具協作性,“在黑板上完成”。“我希望初級人員暢所欲言,提出問題。我希望人們不要承擔太多的責任,以至於無法發揮創造力——不可避免地要犧牲其他事情來延長工作時間,但我有家庭,我是一名跑步者,我跳探戈,如果沒有這些休息,我就會江郎才盡。” Berg 領導著一個 50 人的團隊:“每個人都知道正在發生什麼;沒有小圈子,也沒有排斥他人。” Casey 與他人共同領導著一個由 200 多人組成的團隊,他們的規則是,“不要擔心意見不一致的論文,在未來的論文中解決它,並且不要做混蛋。尊重人,讓科學發生,它會自行解決。”

這群年輕的女天文學家非常清楚早期前輩的慷慨,也清楚自己對未來科學家的責任。“我們認識到,是前輩女性伸出手來提拔了我們,我們中的許多人現在認為我們需要做同樣的事情,” Werk 說。Urry 估計,她職業生涯的大約四分之一到三分之一的時間都花在了改變女性的境遇上。“你必須留在該領域才能改變事物,” Hörst 說。“如果 Meg [Urry] 無法忍受,我就不會在這裡。”

這些年輕女性中的大多數都會指導本科生和研究生,這些人不一定是她們指定的學生。Kao 教授的研討會,她將其推銷為關於早期職業技能的研討會,但實際上也是關於脆弱性和情感,“我們如何知道何時需要關注我們的界限或更好地照顧他人”。其他人則運營關於偏見問題的整個系列的課程和研討會。她們為對科學感興趣的兒童開設課程。她們在各自機構的多元化、公平和包容性 (DEI) 委員會任職,並且她們注意到 DEI 工作往往主要由女性和少數族裔完成。“我正在努力想出一個不是行動主義者的女性,” Medeiros 說。她們在過去 10 年左右的行動主義特別關注那些在該領域人數仍然過少的人口群體:“對我們來說情況有所好轉,” Knutson 說,“但‘我們’仍然是白人”:白人佔美國人口的 60.1%,佔天文學家的 82%。天文學的人口統計資料令人不安:18.5% 的美國人是西班牙裔或拉丁裔,但只有 5% 的天文學家是;13.4% 的美國人是黑人,但只有 2% 的天文學家是。NAS 最近的一份報告稱,天文學領域有色人種的人數“低得令人震驚”。

“我是一個必須學習一個全新世界的有色人種第一代女性,” Melinda Soares-Furtado(2020 年獲得博士學位)說,她是威斯康星大學麥迪遜分校的哈勃學者,研究化學丰度異常的恆星。“我可以語碼轉換,但這太累了。” Kao 是臺灣裔美國第一代:“從第一天起,我就一直在努力融入我所在的空間。有一半時間我想改名字。” Lopez 說,“我是墨西哥裔美國人,並且患有腦癱,所以這又是另一重障礙。” 她曾經參加過一次會議,大約有 40 人,他們的性取向和種族或民族是異性戀和白人以外的其他群體,她震驚地發現“我們中有多少人遇到了[認為]我們的導師完成了我們的工作的假設”。

這些交叉群體的人們所面臨的限制類似於魯賓世界的障礙:成為房間裡唯一的像你這樣的人有時意味著懷疑你是否應該待在這個房間裡,這意味著房間裡的其他人有時會認為你沒有能力做你剛剛做過的事情。“我從來都不是那裡唯一的女性,但可以肯定的是,我是唯一的黑人女性,” Manning 說。“孤立感很奇怪——有時是‘我為什麼不去一個我不會被這樣看待的地方’,有時是‘不,我需要在這裡,這樣別人才能看到我’。”

當我開始與這群年輕而閃耀的女性交談時,我以為她們可能會將自己描述為僅僅是天文學家,而不是女天文學家。她們所做的事情更有趣:她們重新定義了“天文學”,使其必然包括“女性”——她們將“女性”融入了“天文學”。

例如,那些被授予 Burbidge 拒絕的安妮· Jump Cannon 獎的人愉快地接受了它,而不是將其視為獎勵給那些原本不會獲獎的人的獎項。她們說,重點是她們是女性;她們無法逃避這一點,她們不妨繼續染綠頭髮,穿著連衣裙參加會議,並贏得女性獎項。她們一直都很聰明、有創造力且勤奮,但現在她們也很顯眼;正如 Manning 所說,她們讓自己被看見了。她們就像 Vera Rubin 一樣,將女士圖示貼在門上,並告訴她們世界的其他人習慣它。

*編者注(2022 年 4 月 4 日):本段在釋出後進行了修訂,以澄清 Emily Martin 投訴的時間以及 Title IX 調查得出結論的原因。