以下文章經 The Conversation許可轉載,這是一個報道最新研究的線上出版物。

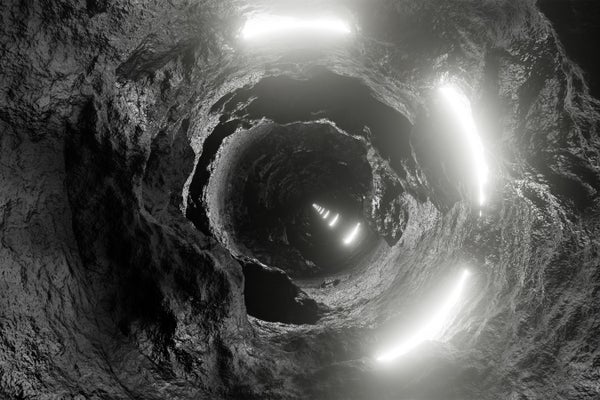

獨自在洞穴中度過一年半的時間對很多人來說可能聽起來像是一場噩夢,但西班牙運動員比阿特麗斯·弗拉米尼卻帶著愉快的笑容出現,並表示她認為自己有更多時間來完成她的書。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續報道關於發現和塑造我們當今世界的想法的具有影響力的故事。

在她令人印象深刻的人類耐力壯舉期間,她幾乎沒有與外界接觸。 在 500 天裡,她記錄了自己的經歷,以幫助科學家瞭解極端隔離的影響。

4 月 12 日,當她從洞穴中出來時,最先變得明顯的事情之一是時間是多麼的流動,它更多地受到您的性格特徵和周圍人的影響,而不是滴答作響的時鐘。

在與記者談論她的經歷時,弗拉米尼解釋說,她很快就失去了時間感。 時間的流失是如此深刻,以至於當她的支援團隊來接她時,她驚訝於她的時間到了,反而認為自己只在那裡待了 160-170 天。

她為什麼會失去時間感?

我們的行為、情緒和環境變化會對我們的大腦 處理時間的方式產生強大的影響。

對於大多數人來說,太陽的升起和落下標誌著一天的過去,而工作和社交例行公事標誌著幾個小時的過去。 在地下洞穴的黑暗中,沒有他人的陪伴,許多時間流逝的訊號將會消失。 因此,弗拉米尼可能變得更加依賴心理過程來監控時間。

我們跟蹤時間流逝的一種方式是記憶。 如果我們不知道我們做某事已經多久了,我們使用事件期間形成的 記憶 數量作為時間流逝量的指標。 我們在一個事件或時代中形成的記憶越多,我們感覺它持續的時間就越長。

充滿大量新奇和令人興奮事件的忙碌日子和幾周通常被記住比那些沒有值得注意的事情發生的更加單調的日子和幾周更長。

對於弗拉米尼來說,缺乏社互動動,再加上缺乏關於家庭和時事(烏克蘭戰爭、COVID 封鎖後社會重新開放)的資訊,可能大大減少了她在隔離期間形成的記憶數量。 弗拉米尼本人指出:“我仍然停留在 2021 年 11 月 21 日。我對世界一無所知。”

時間的流失也可能反映了時間在洞穴生活中重要性的降低。 在外面的世界裡,現代生活的忙碌以及避免浪費時間的社會壓力意味著我們許多人生活在永久的時間壓力狀態中。 對於我們來說,時鐘是衡量我們作為成年人的生產力和 成功程度的指標。

一個共同的主題

弗拉米尼並不是第一個在環境改變後經歷時間體驗變化的人。 法國科學家 米歇爾·西弗爾 在 1960 年代和 70 年代為期兩到六個月的洞穴探險中報告了類似的經歷。

在冷戰高峰期,在核掩體中(出於研究目的)長期隔離的 成年人 和 兒童 一致報告了時間感喪失的情況。 服 刑 的人也經常報告這種情況,並且在 COVID-19 封鎖 期間,公眾普遍經歷了這種情況。

洞穴、核掩體、監獄和全球大流行病有兩個共同的特徵,似乎創造了一種改變的時間感。 它們將我們與更廣闊的世界隔離開來,並涉及封閉的空間。

然而,弗拉米尼的生活日程空空蕩蕩,一直延伸到她的未來。 沒有工作會議要準備,沒有預約要趕,也沒有社交日記要管理。

她過著一種自定節奏的生活,她可以隨時隨地吃飯、睡覺和閱讀。 她專注於繪畫、鍛鍊和記錄她的經歷。 這可能使得時間的流逝變得無關緊要。

隨著睡眠、口渴和消化等生物節律取代了時鐘的滴答聲,弗拉米尼可能只是越來越少 關注 時間的流逝,導致她最終失去了對時間的追蹤。

弗拉米尼放下時間的能力可能因她實現 500 天目標的強烈願望而增強。 畢竟,是她決定進入洞穴,如果她願意,她可以離開。

對於那些違背自己意願而被限制的人來說,時間本身可能會變成一座監獄。 戰俘和服刑人員經常報告說,監控時間的流逝可能會成為一種痴迷。 似乎只有當我們能夠控制時間時,我們才能真正放下時間。

弗拉米尼的自由可能會使離開文明社會,去洞穴生活看起來很有吸引力。 然而,地下生活並不適合膽小的人。 生存取決於你保持高度心理韌性的能力。

如果您有能力在事情變得艱難時保持冷靜和鎮定,堅信自己可以控制自己的行為(被稱為 內在控制點),並且容易 沉浸在自己的想法中,那麼您可能具有成功的毅力。 但是,您可能會發現關閉通知、清空日曆並沉浸在一點“我的時間”中會更簡單。

本文最初發表於 The Conversation。 閱讀 原文。